|

|

|

|

|

稀土激活室温下超低阈值纳米晶复合玻璃连续上转换激光 |

|

|

导读

可见光微型激光器是从集成光子学到量子计算等领域广泛应用的关键构成模块。然而,在室温条件下实现低阈值(微瓦量级)的连续波可见光激光输出一直是一个巨大挑战,主要原因为短波长下实现粒子数反转的要求非常苛刻。

红外到可见光的上转换发光相较二次谐波、光学参量振荡等非线性光学过程效率更高,因此上转换发光材料被广泛研究用于可见光激光的增益介质。对于稀土离子(Er3+、Tm3+、Ho3+等)激活的上转换发光材料,由于其辐射寿命(微秒到毫秒)长、泵浦阈值低等优点,近年来被广泛应用于上转换激光研究中。

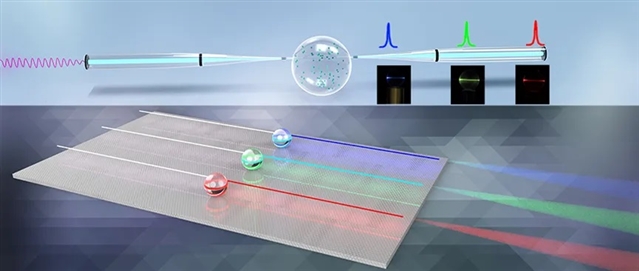

近日,泰山学院、哈尔滨工程大学、华南理工大学等机构联合攻关,首次在纳米晶复合玻璃中实现了红、绿、蓝(RGB)三色可见光的超低阈值(μW级)连续波激光输出,较基质玻璃激光斜率效率提升4倍以上,同时解决了传统微腔激光器稳定性差、制备复杂等难题。这一成果为集成光子芯片、生物传感、量子计算等领域提供了全新的高性能光源解决方案,在微纳光子学领域取得重要技术突破。

该成果以“Robust low threshold full-color upconversion lasing in rare-earth activated nanocrystal-in-glass microcavity”为题在线发表在国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》上,第一作者为泰山学院物理与电子工程学院高志刚副教授,哈尔滨工程大学的任晶教授和华南理工大学的董国平教授为通讯作者。

研究背景

在室温条件下实现低阈值(微瓦量级)的连续波可见光激光输出长期面临两大挑战:

1. 短波长激射的物理限制:可见光波段需通过多光子过程实现上转换发光,传统稀土掺杂材料因能量回传效应严重,导致泵浦阈值高、效率低下。

2. 微腔器件的稳定性瓶颈:现有方案如稀土掺杂氟化物玻璃微球虽具高Q值(≥105),但制备时需要惰性气体保护且化学稳定性差;而纳米晶涂层微球虽能提升增益,但长期暴露于环境会使其性能退化。

近年来科研人员尝试通过表面等离子体共振、量子点掺杂等方案突破限制,但均受限于热效应、窄谱发射或工艺复杂性等因素难以成功。如何兼顾低阈值、全色输出、高稳定性三大目标,实现连续波可见光激光输出,成为学界广泛关注的热点。

创新研究

研究团队提出“纳米晶复合玻璃微球”创新设计,通过材料—结构—工艺协同创新,系统性攻克技术难题:

1. 材料创新:氟硅酸盐玻璃基体+稀土掺杂氟化物纳米晶

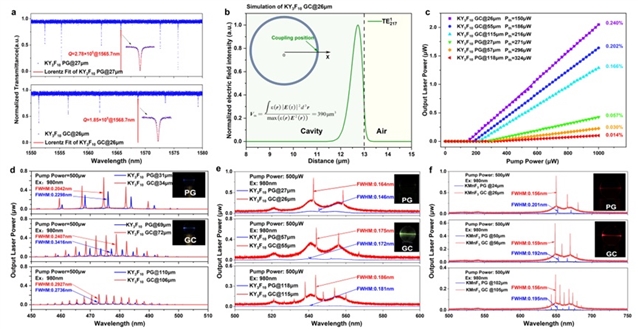

以氟硅酸盐玻璃为基体,通过可控热处理原位生长KY3F10、KMnF3等氟化物纳米晶(尺寸20-50nm),使稀土离子(Yb3+/Er3+/Tm3+)富集于纳米晶低声子环境,量子效率提升超10倍。研究中选用纳米晶与玻璃基体折射率差低于0.05,散射损耗降低45%,实现Q值≥105纳米晶复合玻璃微球制备,同时Purcell效应将泵浦光场局域于微球表面,显著增强多光子转换效率。

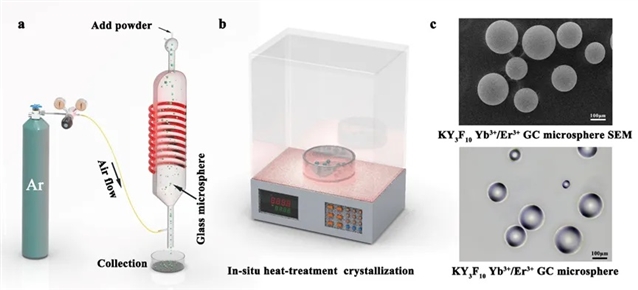

2. 工艺突破:粉末熔融法批量制备高品质微球

开发垂直熔融—分级筛选工艺,实现直径0.9-200μm微球的批量生产(图1 a)。通过精确控制热处理温度(550-750℃)与时间,调控纳米晶尺寸与分布(图1 b),确保批次一致性,得到大批量、高品质微球。微球表面粗糙度小于5nm,支持高品质回音壁模式(WGM),耦合效率较传统熔融淬火法提升60%。

图1. 纳米晶复合玻璃微球制备工艺。

3. 性能飞跃:全色激光输出与超低阈值

使用980nm连续波激光器激发纳米晶复合玻璃微球,实现超低阈值连续上转换激光输出(图2)。较ZBLAN玻璃微球,泵浦阈值降低45%,斜率效率提升4倍;较聚合物涂层方案,长期稳定性提升超10倍。最终实现下列RGB激光参数:1)蓝光(480 nm):阈值47 μW,斜率效率0.28%;2)绿光(550 nm):阈值53 μW,斜率效率0.31%;3)红光(660 nm):阈值62 μW,斜率效率0.25%。

图2. 微球腔中的红、绿、蓝上转换激光。

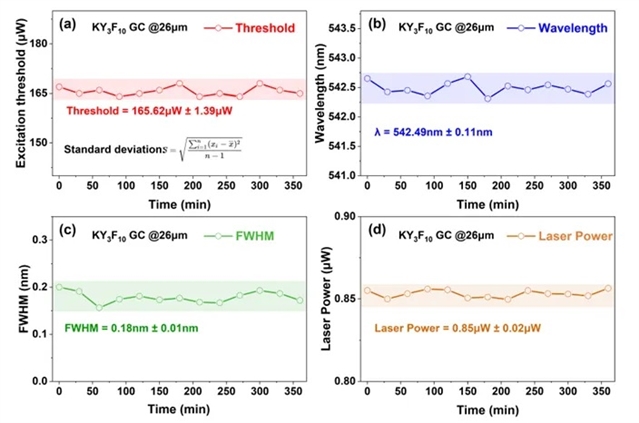

4. 稳定性验证:6小时连续激射无衰减

团队搭建的全固态微球激光系统在室温下连续泵浦6小时后表现出高稳定性,激光阈值、波长、FHWM和输出功率的波动分别在0.84%、0.02%、5.6%和2.4%以内(图3)。此外,将GC微球在洁净室环境中存放一年进行加速退化实验,其Q值衰减低于3%,WGM激光的光谱轮廓和输出功率的稳定性能均得以保持,为进一步广泛应用提供了良好的前景。

图3. 微球腔稳定性验证。

总结与展望

团队利用锥形光纤-微球耦合结构和泵浦光在微球基本回音壁模式(WGMs)中的强限制,首次在基于纳米晶复合玻璃微球系统中实现了低阈值的红、绿、蓝上转换激光。与基底玻璃相比,显著降低了激光阈值,提高了斜率效率,并实现了长期稳定性,为腔量子电动力学的微型化、稳健性、低阈值和窄带激光源提供了新的方向。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-024-01671-3

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。