导读

近年来,有机发光材料的刺激响应特性因其在智能传感与自适应器件中的应用潜力而备受关注,其中分子构象的灵活调控被视为实现动态功能的有效途径。然而,受限于分子间强相互作用与共轭体系高的旋转能垒,如何在固态材料中实现自恢复的分子构象转换仍面临挑战。为此,武汉大学李倩倩团队提出“空间位阻精准调控”策略,通过精准调控分子构象,首次实现了材料自恢复特性与刺激响应磷光的同步调控。该材料在外力作用下可实时改变磷光颜色,并在6分钟内自动恢复原状,循环使用超50次无损耗,甚至能通过微小压力实现信息隐藏与显现。这项突破为防伪技术、机密信息保护及绿色印刷带来崭新的解决方案。

研究背景:分子“变形记”为何难以实现?

分子构象的微小变化可引发材料性能巨变,如同蝴蝶扇动翅膀引发风暴。例如,酶催化反应的高效性、药物分子的活性均与其构象变化密切相关。对于有机材料而言,分子构象不仅影响单分子状态下的功能,还会影响聚集结构,进而导致材料功能出现显著差异,刺激响应有机室温磷光(RTP)就是典型例子。然而,在分子设计阶段,精确调整分子构象非常困难,且缺乏对分子构象与材料性能之间关系的总结。尽管分子构象的动态调控是智能材料设计的核心,但如何实现室温下高效可逆的构象转换,仍是该领域长期未解的难题。

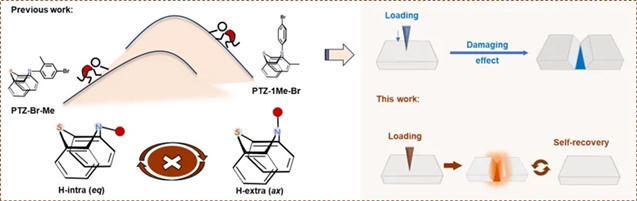

以吩噻嗪衍生物为例,通过N反转或环反转,具有两种不同的构象:eq构象(H-intra)和ax构象(H-extra),在不同构象下具有完全不同的发射性质。例如,具有ax-构象的PTZ-1Me-Br在聚集状态下表现出RTP,而具有eq-构象的PTZ-Br-Me则没有(图1),但因巨大位阻导致的能垒,二者无法自由转换。这就像被卡死的变形金刚,空有变化潜力却无法施展。如何让材料像“弹簧”一样灵活响应外力的刺激作用并自动复原?这一难题长期制约智能材料发展。

图1. 吩噻嗪衍生物在ax和eq构象之间的不可逆转换的示意图,以及在本研究中获得的自恢复刺激响应RTP材料。

创新突破

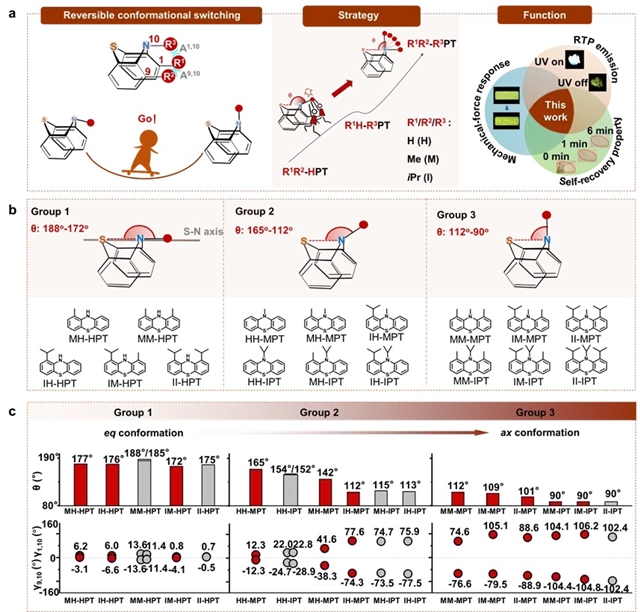

研究团队发现,通过空间位阻的精准设计,可能打破这一僵局。调节取代基的连接位点(1,9和10)以及空间尺寸(甲基与异丙基),合成17个吩噻嗪衍生物(图2),首次系统调节分子构象的折叠角θ (90 o至180o)。其中,化合物IH-MPT凭借适中的空间位阻,将构象转换能垒降至0.69 kcal·mol-1 (图3h),首次实现室温机械力驱动的自恢复构象转变:

图2. 具有快速自恢复特性的刺激响应性室温磷光材料的分子设计。

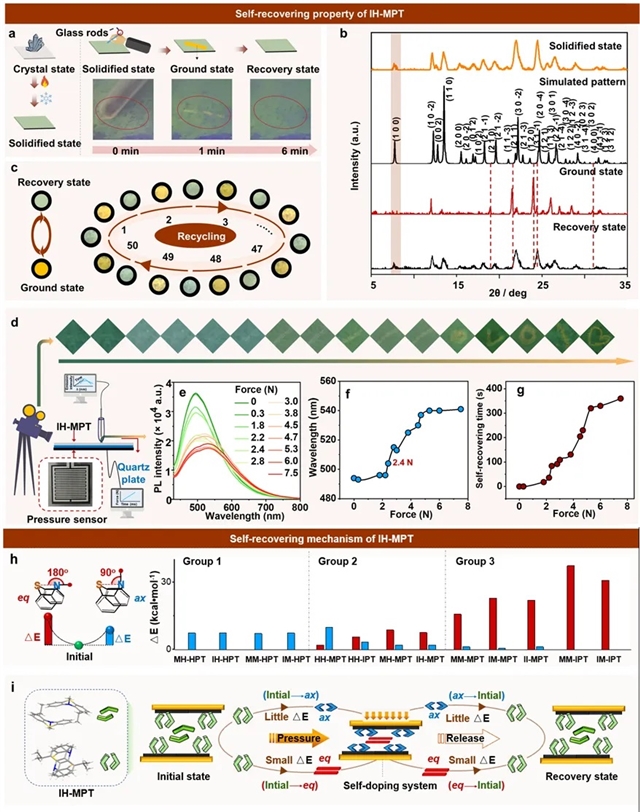

(1) 动态发光切换:外力作用下,IH-MPT发射波长从494 nm红移至550 nm,发光由绿变橙;撤去外力后6分钟内恢复初始状态,循环50次后性能无衰减(图3a-c)。

(2) 机制创新:XRD与纳米压痕实验表明,IH-MPT晶体中柱状堆积通过烷基链弱相互作用(13.1~17.1 kJ·mol-1)形成滑移面,在外力下触发弹性形变;而芳烃间的强相互作用(22.9~39.2 kJ·mol-1)维持柱体的刚性,通过外力下构象的转换,实现构象自掺杂与高效能量转移(图3i)。

图3. 具有自恢复性能的机械刺激响应型IH-MPT的现象及应用。

技术亮点

(1) 超灵敏响应:2.4 N微力即可触发10 nm发射红移,自恢复时间可随温度升高缩短至0.1秒(图3d)。

(2) 单组分多功能:集成荧光-磷光双发射、机械变色与自恢复特性,突破传统多组分体系复杂度限制。

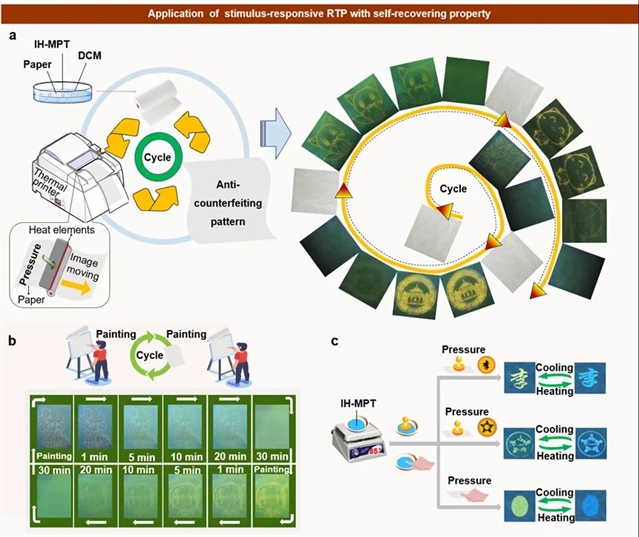

(3) 可扩展应用:基于IH-MPT开发的可循环信息加密技术,支持动态二维码、多图案叠加书写,信息28分钟后自动消失(图4)。

图4. 具有自恢复性能的机械刺激响应型IH-MPT膜的应用。

展望

该团队对此工作充满信心:"我们首次实现了分子构象的编程控制。下一步将开发光、电、热多模式响应体系,并探索其在药物精准释放、力学响应型生物传感材料、损伤触发式自修复涂层等中的应用,让材料拥有生命般的智慧。”

这项工作攻克了动态有机室温磷光材料设计的难题,再次表明 “Molecular Uniting Set Identified Characteristic (MUSIC)” 概念所强调分子聚集结构优化的重要性,更是着力打造分子构象工程新范式——让材料具备"感知"与"应变"的智能特性。正如《周易》所言:"穷则变,变则通,通则久",微观世界的折叠艺术正在重塑人类科技的未来图景。

该研究成果以“Accurately adjusted phenothiazine conformations: reversible conformation transformation at room temperature and self-recoverable stimuli-responsive phosphorescence”为题在线发表在国际光学顶尖期刊《Light: Science & Applications》。

本文第一作者为武汉大学化学与分子科学学院博士高原,通讯作者为武汉大学化学与分子科学学院李倩倩教授。共同作者还包括聊城大学的李爱森博士、王凯教授、吉林大学的邹勃教授和武汉大学的李振教授。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-024-01716-7

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。