4月3日,中国工程院院士、深圳大学土木工程与交通工程学院特聘教授谢和平团队在《自然—通讯》上发表研究成果。研究人员针对高温燃料电池电极易体相断裂失效、热循环稳定不足的技术难题,构建出一种“水合诱导化学膨胀补偿”全新策略,显著提升了电极弹性模量及断裂强度,成功攻克了现有高温燃料电池的稳定性技术瓶颈。

提升高温燃料电池热循环稳定性的研究主要集中在缓解电极与电解质之间的界面剥离问题。2021年,团队提出“负膨胀材料复合”策略来解决界面剥离难题,但在后续研发中发现,电极内部的体相断裂导致燃料电池力学失效可能是更加关键的因素。尤其是在高温热循环过程中,复杂变化的热应力作用下,多孔电极内部的裂纹生成和扩展可能先于界面剥离而发生,从而逐渐降低电极整体结构完整性,引发性能衰减。

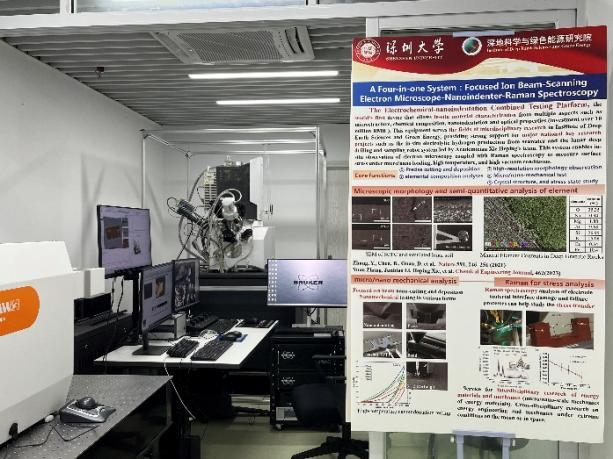

由此,团队从电极内部体相断裂入手,凭借在断裂力学与强度理论领域的研究积累,自主搭建了首个FIB-SEM-Nanoindenter-Raman 四联用微纳力学研究平台,对高温环境下高温燃料电池电极体相断裂演化过程展开了系统而深入的观测研究。

团队建立的FIB-SEM-Nanoindenter-Raman 四联用微纳力学研究平台。科研团队供图

团队建立的FIB-SEM-Nanoindenter-Raman 四联用微纳力学研究平台。科研团队供图

?

在对比不同电极材料高温断裂强度的测试实验中,团队发现,电极的水合能力差别(即高温下材料的化学吸水能力)与其断裂强度的差别存在着高度相关性。随后,团队从深部岩石水岩相互作用强度理论中获取灵感,从而深入探索材料寿命与断裂韧度和温度的关系,以“力学-电化学”交叉融合构建出一种“水合诱导化学膨胀补偿”的全新策略,即利用本征脆性的电极材料在约600°C高温下的水合反应,引发足够的化学膨胀,来抵消电极冷却过程中的热收缩,弥合电极颗粒之间的裂纹,优化颗粒间接触,以期提高电极的整体模量和断裂强度。

基于该全新策略,团队对一系列经典电极材料开展了水合诱导强化实验,并利用原位微纳力学平台,详细评估水合强化之后电极的弹性模量、表面硬度、断裂强度、Pugh指数等关键力学性能。

实验结果表明,该策略能够有效强化电极材料的断裂强度、模量等关键力学性能,且具有极好普适性。以经典的空气电极材料体系Ba(Ce,Co)O3 为例,相比未改性电极材料,水合强化后的电极机械力学性能大幅增强,断裂强度提升了 86%,达129.4 兆帕,在600至300摄氏度之间剧烈热循环35次后,该电极无明显电化学性能损失和材料降解,仍保持稳定。

该研究从电极体相断裂力学强化的视角出发,通过力学与电化学的深度交叉研究,成功提出了一种通过化学水合调控力学性质的新策略。(来源:中国科学报 刁雯蕙)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-57611-1