|

|

|

|

|

耦合可再生电力多元转换的地下大规模储能——挑战、趋势和中国潜力 Engineering |

|

|

论文标题:Large-Scale Underground Storage of Renewable Energy Coupled with Power-to-X: Challenges, Trends, and Potentials in China

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.04.014

微信链接:点击此处阅读微信文章

推动能源体系绿色低碳转型、构建以可再生能源为主体的新型电力系统是实现 “双碳” 目标的关键。数据显示,中国电能占终端能源消费比例预计将从 2021 年的 26% 增长至 2060 年的 70% 以上,可再生电力在其中将发挥关键作用。同时,大规模储能技术尤其是地下储能技术,在未来能源体系中将有巨大需求并发挥关键作用。中国工程院院刊《Engineering》发表的一篇观点述评文章聚焦于耦合可再生电力多元转换的地下大规模储能技术,为中国实现 “双碳” 战略目标提供了极具价值的思路与方向。

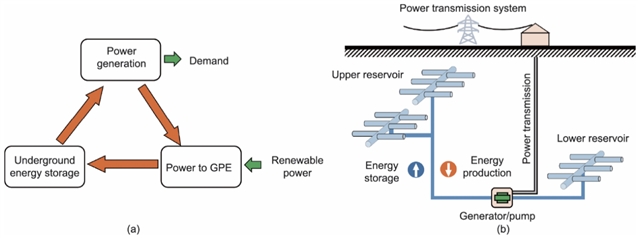

文章提出了四种针对中国 “双碳” 战略的耦合可再生电力多元转换的地下大规模储能模式,每种模式都各具特点和潜力。

首先是矿井抽水蓄能(电转势能)模式。该模式利用地下矿山的巷道群和采空区作为多级水库,实现电能与水的重力势能的相互转换。中国废旧矿山众多,这为该模式提供了得天独厚的优势,不仅能实现多重目标,还具备效率高、响应时间短、工作寿命长等优点。不过,当前该模式也面临围岩损伤机理研究、防渗防漏、设备改造适配等多个关键技术难题。但我国废旧矿井资源开发潜力巨大,全国范围内矿井抽水蓄能发电潜力可观,已有相关项目开工建设。

图1. 矿井抽水蓄能发电系统示意图。(a)地下矿井抽水蓄能工作流程;(b)地下矿井抽水蓄能示意图。

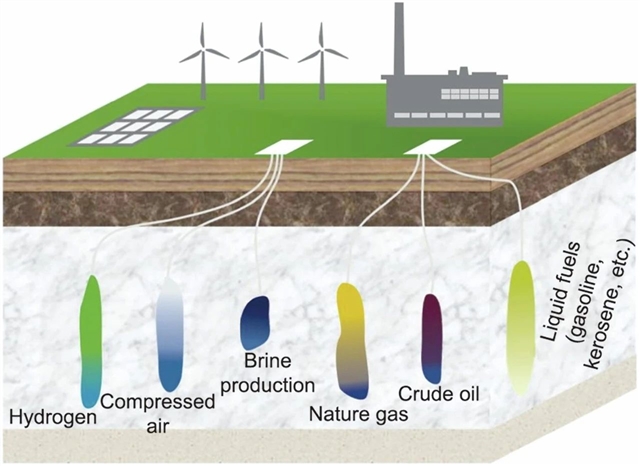

其次是地下盐穴储能库(电转气、电转液、电转电燃料)模式。盐穴储能库作为储存气态或液态能源的理想场所,以绿电制氢为基础,可让氢能扮演多种重要角色,实现可再生能源的高效转换与利用。欧美该技术整体趋于成熟且有成功运营经验,中国也有盐穴储气库成功运营经验并已试点小型盐穴压缩空气储库。然而,盐穴储氢面临氢气化学性质活泼、渗透性强以及微生物反应复杂等挑战。但中国盐穴资源丰富,储氢和储甲醇的蓄能潜力巨大。

图2. 多功能盐穴储能库示意图?

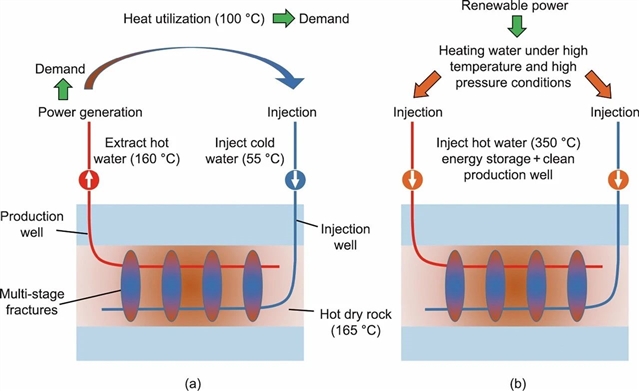

再者是可再生发电 - 供热 - 储能一体化增强型地热系统(电转热)模式。此模式利用过剩风光电加热换热介质注入深部地热储层,存在产能和储能两种工作模式,能实现地热梯级和循环利用,高效消纳可再生能源。不过,其高效运行依赖大型地下换热面积和高贯通裂缝网络,面临水平井造缝技术、压裂方案优化等技术挑战。中国地热资源储量惊人,具备巨量可再生电力消纳能力,未来发展前景广阔。

图3. 发电-供热-储能一体化增强型地热系统示意图?(a)产能模式; (b)储能模式?

最后是利用枯竭油气藏建造储气库(电转气)模式。中国具备储气能力的枯竭油气藏分布广泛且储能潜力可观,此模式可实现非纯氢利用、二氧化碳循环利用等多种功能,促进低碳循环经济发展。但利用枯竭油气藏储氢、储存压缩空气以及地下生化合成甲烷等都面临一系列技术难题。不过,专家估计,2060 年中国在此模式下的天然气储存和储能能力将十分可观。

针对这些模式,文章根据中国实际情况和 “双碳” 战略需求,提出了一系列建议,包括建立矿井抽水蓄能评价体系、推进地下盐穴储气和储液试点、推广浅层地热利用、开展枯竭油气藏相关关键技术研究等。

尽管耦合可再生电力多元转换的地下大规模储能技术在欧美已有个别成功案例,但能效和经济效益仍有提升空间。未来,国家层面应加大基础研究力度,加快试验探索和技术储备,尽早实现该技术的工业化应用和标准化推广,为中国 “双碳” 目标的实现提供坚实支撑。

文章信息:

Large-Scale Underground Storage of Renewable Energy Coupled with Power-to-X: Challenges, Trends, and Potentials in China

耦合可再生电力多元转换的地下大规模储能——挑战、趋势和中国潜力

作者:

谢亚辰, 罗佳顺, 侯正猛, 李根生, 刘建华, 汤建伟, 黄亮朝, Hans-Peter Beck, 杨春和

引用信息:

Yachen Xie, Jiashun Luo, Zhengmeng Hou, Gensheng Li, Jianhua Liu, Jianwei Tang, Liangchao Huang, Hans-Peter Beck, Chunhe Yang. Large-Scale Underground Storage of Renewable Energy Coupled with Power-to-X: Challenges, Trends, and Potentials in China. Engineering, 2023, 29(10): 15–21 https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.04.014

Open access

开放获取全文

https://www.engineering.org.cn/engi/EN/10.1016/j.eng.2023.04.014

推荐阅读

Engineering“新一代人工智能赋能新型电力系统”国际研讨会在天津大学召开

周孝信院士团队:我国电力系统灵活调节能力需求探讨

谭久彬院士团队研发新型微波吸收器,实现光学透明与热可调吸收性能突破

开放下载:《全球工程前沿2024》完整版

通知:补充征集AI for Engineering专题选题 | Engineering

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。