|

|

|

|

|

中南大学湘雅基础医学院——益生菌有助于维持短期旅行期间的肠道菌群稳定性 | MDPI Biomedicines |

|

|

论文标题:Exploring the Impact of Short Term Travel on Gut Microbiota and Probiotic Bacteria Mediated Stability

论文链接:https://doi.org/10.3390/biomedicines12071378

期刊名:Biomedicines

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/biomedicines

课题组简介

中南大学人体微生物与健康课题组重点关注微生物与人类健康风险预警机制。对处在健康状态稳态时的人体菌群性质和微生境组成进行模型构建,通过健康系统数据库的建立来诊断非健康、风险偏态出现时,微生物群落的响应机制。对稳态和偏态时的人体系统不断的数据化、模型化,系统研究人体微生物与身体健康之间的相互作用关系。

文章导读

旅行是一个会影响肠道微生物稳定的复杂过程。它会导致胃肠道中一些原始共生微生物无法适应新环境,从而破坏肠道稳态。然而,并非所有人都会受到与旅行相关的肠道微生物干扰的影响,旅行对肠道微生物的影响似乎因人而异。但是,确切的原因尚不完全清楚。来自中南大学湘雅基础医学院的余正教授及其团队在 Biomedicines 期刊发表了文章,通过深度分析短期旅行人群和非旅行人群的肠道微生物组成波动,为理解肠道微生物群在旅行和肠道健康中的作用提供了新的见解。

研究过程与结果

这项研究旨在探讨短期旅行对肠道微生物组动态变化的影响。研究团队招募了12名就读于中国湖南省长沙市中南大学的学生,并将其分为两组:旅行组 (8人) 和无旅行组 (4人),两组在性别、年龄、BMI及吸烟状况等方面无显著差异。所有参与者在研究前均于长沙居住至少6个月,且在采样期间未报告腹泻 (BSS评分>4)。旅行组的成员进行了为期一周的省内或跨省旅行 (距离115-860公里),并在旅行前一周及旅行后一周分别采集3次粪便样本。无旅行组的成员同样在对应时间节点进行样本采集,本研究纳入的队列总共包含72份样本 (每人6份)。通过16S rRNA基因测序分析微生物组成,并结合人口统计学、病史等元数据进行了综合评估。

旅行人群非旅行人群的样本队列

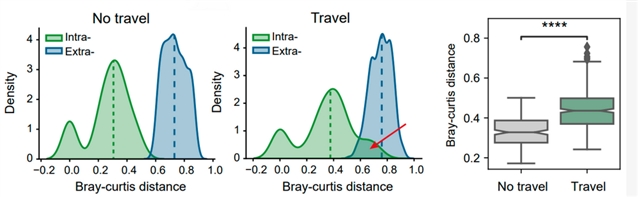

研究发现,肠道微生物组随时间呈现动态波动,但旅行组的内部变异显著增强。基于Bray-Curtis (BC) 距离的分析显示,旅行组的中位BC距离从0.25增至0.4,较无旅行组高出1.5倍,甚至接近个体间的差异阈值。进一步比较旅行前后样本的BC距离,发现旅行组的微生物改变水平显著更高 (p < 0.0001,Mann-Whitney-Wilcoxon检验),表明旅行促进了微生物群的波动。而无旅行组的微生物组成则保持相对稳定。

旅行人群较非旅行人群肠道微生物波动更大

根据BC距离中位数,旅行者可进一步分为“紊乱组”和“非紊乱组”,后者微生物波动较小。为探究差异原因,研究团队分析了旅行距离、饮食、性别等因素,但未发现显著相关性。然而,通过NMDS分析发现,非紊乱组的初始微生物组成与紊乱组显著不同 (PERMANOVA,p = 0.001),提示初始菌群结构可能是关键影响因素。

未受到短期旅行影响的人群的初始肠道菌群组成具有显著差异

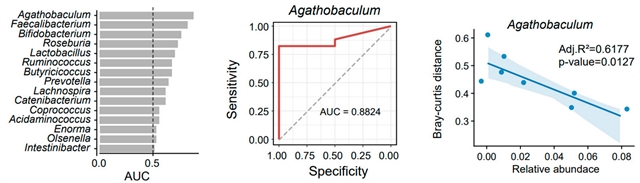

在非紊乱组中包括双歧杆菌等益生菌被发现在旅行前有所富集。为验证其预测潜力,团队结合外部宏基因组数据进行机器学习分析,结果显示多数富集微生物的AUC值>0.5,其中 Agathobaculum 属的预测效能最高 (AUC = 0.8824)。该属还与BC距离呈负相关,表明其可能通过稳定菌群抵御旅行干扰。

初始肠道益生菌的富集有助于维持肠道微生物稳定性

研究总结

这项研究探讨了短期旅行对健康个体的肠道菌群的影响。研究人员在旅行前后以及非旅行对照组收集了粪便样本。他们发现虽然短期旅行没有引起腹泻症状,但是可以显著增加个体肠道菌群的波动。通过对这些个体的旅行习惯、饮食特点等综合分析后,研究人员发现旅行前肠道菌群的初始组成是理解这些波动的关键因素。在旅行前具有稳定菌群的旅行者表现出某些特定益生菌 (Agathobaculum、Faecalibacterium、Bifidobacterium、Roseburia、Lactobacillus) 的富集。该研究为肠道菌群与旅行之间的关系提供了新的见解,并提供了一种以菌群为中心保护旅行者肠道健康的新颖思路。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。