|

|

|

|

|

【天津大学的姚建铨院士团队联合南昌大学的沈云教授团队】基于双原子太赫兹超表面的自旋相关复振幅调制及其多重干涉效应 |

|

|

天津大学的姚建铨院士团队联合南昌大学的沈云教授团队提出了一种基于琼斯矩阵的多重几何相位机制,可以在太赫兹波段实现自旋相关的复振幅调制,为光电子技术的发展开辟新的方向,同时也为理解光与物质相互作用的复杂机制提供了新的视角。

在光电子技术和光信息处理领域中,光的调制与控制是实现高效光通信、光学成像、以及传感技术的关键技术之一。特别是在太赫兹频段,由于其独特的穿透性和较低的光子能量,太赫兹技术在安全检测、生物医学成像及通信领域展现出广泛的应用前景。随着微纳光学的发展,超表面因其能在亚波长尺度上操控光的相位、振幅、偏振和频率等属性而受到极大关注。

全硅超表面作为一种新兴的光学平台,通过调整双折射结构的尺寸、形状及排列,能够实现对入射太赫兹波的高效操控。最近,研究者们开始关注超表面的自旋相关现象,尤其是其在调制入射波的复振幅上的应用。复振幅调制涉及到振幅和相位的联合调控,能够提供比单一振幅或相位调制更丰富的信息处理能力。

此外,双原子结构的引入为太赫兹超表面提供了一种新的设计自由度。通过精巧的设计,双原子结构可以在超表面上实现更复杂的光场分布,例如通过不同原子间的相互作用引发的多重干涉效应。这种干涉效应可以用来增强或抑制特定光场特性,为高精度的光场调控提供了可能。

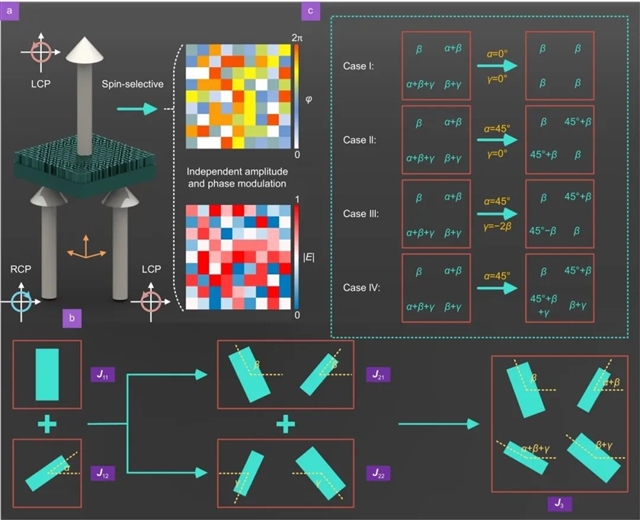

为进一步推动太赫兹光子学的基础研究,天津大学的姚建铨院士团队联合南昌大学的沈云教授团队提出了一种基于琼斯矩阵的多重几何相位机制,该机制可以在太赫兹波段实现自旋相关的复振幅调制,如图1(a)所示。分别选取具有固定传播相位延迟(π/2)的两个半波片超原子,通过逐步叠加的干涉机制,在指定的圆偏振通道内分别实现了多维度的太赫兹光场调制。由参数a、b和g定义用于构建超级单元的介质柱沿z轴的旋转角,如图1(b)所示。在策略I中,利用经典的纯几何相位调制,并结合Gerchberg-Saxton算法构建了用于太赫兹全息成像的超表面设计。在策略II中,通过调整四个象限中介质柱之间的相对旋转角度,进一步阐述了宽带非对称透射(AT)的产生机理。因此,由策略II主导的超表面设计可以实现自旋相关的纯相位调制。在策略III中,通过具有纯振幅调制的双原子超表面设计对太赫兹近场成像进行了验证。随后,在策略IV中进一步阐述了基于太赫兹超透镜的广义复振幅调制方案,即利用不同参数条件下产生的多重干涉效应,实现了自旋相关的振幅和相位的同时调制。因此,通过集成具有双折射特性的超原子并设计不同的旋转角度,所提出的设计策略可以为手性成像、光学数据存储和信息加密等应用提供新的选择。通过先进的微纳加工与探针扫描表征平台,研究团队对上述设计的超表面进行了实验验证。

图1 用于产生具有自旋选择特性的复振幅调制的太赫兹超表面设计策略,共分为四种参数调制类型

因此,研究基于双原子太赫兹全硅超表面的自旋相关复振幅调制及其多重干涉效应,不仅能够推动太赫兹光子学的基础研究,还可能对发展新型的光学器件、提高光通信系统的性能以及创新高分辨率成像技术等产生重要影响。这一领域的探索将为光电子技术的发展开辟新的方向,同时也为理解光与物质相互作用的复杂机制提供了新的视角。

该工作以“Spin-dependent amplitude and phase modulation with multifold interferences via single-layer diatomic all-silicon metasurfaces”为题发表在Opto-Electronic Science 2025年第3期。

该工作得到了国家国家重点研发计划项目(2021YFB2800703)以及国家自然科学基金(12404484)的支持。

研究团队简介

天津大学激光与光电子研究所(http://laser.tju.edu.cn) 由姚建铨院士于1988年创建,至今已有30多年的发展历史。主要从事固体激光技术、光纤激光技术、太赫兹技术、微纳光电子技术等方面的基础和应用研究,近五年承担了863、973、国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级项目20余项,实到经费5000余万元,年均发表SCI/EI检索文章150篇左右,主要包括Advanced Functional Materials、Nano Letters、Laser & Photonics Reviews、Photonics Research、ACS photonics、Journal of Lightwave Technology等。研究成果如特种激光光源、光学太赫兹源、光纤传感系统、激光及太赫兹测量系统等,广泛应用于航空航天、深海探测、生物医学、智能制造、智能装备、核工业等国家重大战略领域。

团队科研队伍实力雄厚,包括教授6人、副教授/高工6人、讲师1人,其中包含中国科学院院士1人,国家级人才1人,教育部新世纪优秀人才2人,北洋青年学者/北洋青年骨干教师计划5人,天津市创新人才推进计划“青年科技优秀人才”2人;目前在读博士/硕士生约60人,多人次获得“全国优秀博士论文”提名及“天津市优秀博士论文”、研究生“国家奖学金”、“华为奖学金”等,形成了一支由在国内外有一定知名度的学术团队。同时,广泛开展国际交流与合作,先后与美国亚利桑那光学中心、美国中佛罗里达光学中心、英国曼彻斯特大学、日本大阪大学等进行科研合作与学术交流,并进行人员交流互访。

李辉

沈云 教授

姚建铨 院士

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。