近日,西湖大学孙立成院士团队设计了一个结构明确的模型催化平台,利用氮杂稠合π共轭微孔聚合物(Aza-CMP)作为支撑材料,通过配位作用分别构建了单位点镍催化剂和双位点镍-铁催化剂。2025年11月14日,该研究成果以“Metal-hydroxyls mediate intramolecular proton transfer in heterogeneous O–O bond formation”为题,发表在Nature Chemistry期刊上。

水氧化反应(OER)是电解水制氢体系中的动力学瓶颈,其核心挑战在于如何高效地形成O-O键。在常见的反应路径中,水亲核攻击路径涉及水分子攻击高价金属-氧单元,同时伴随着质子的转移。此前研究已知,溶液中的外部质子受体(如缓冲阴离子)可以促进这一过程。然而,在异相催化剂中,活性位点邻近的基团(如金属羟基)是否以及如何作为分子内质子中继来辅助这一关键步骤,尚缺乏清晰的实验证据和深入的理解。具体来说,在实际应用广泛的镍铁类异相催化剂中,镍与铁的协同机理及是否存在类似的分子内质子中继一直缺乏直接证据。

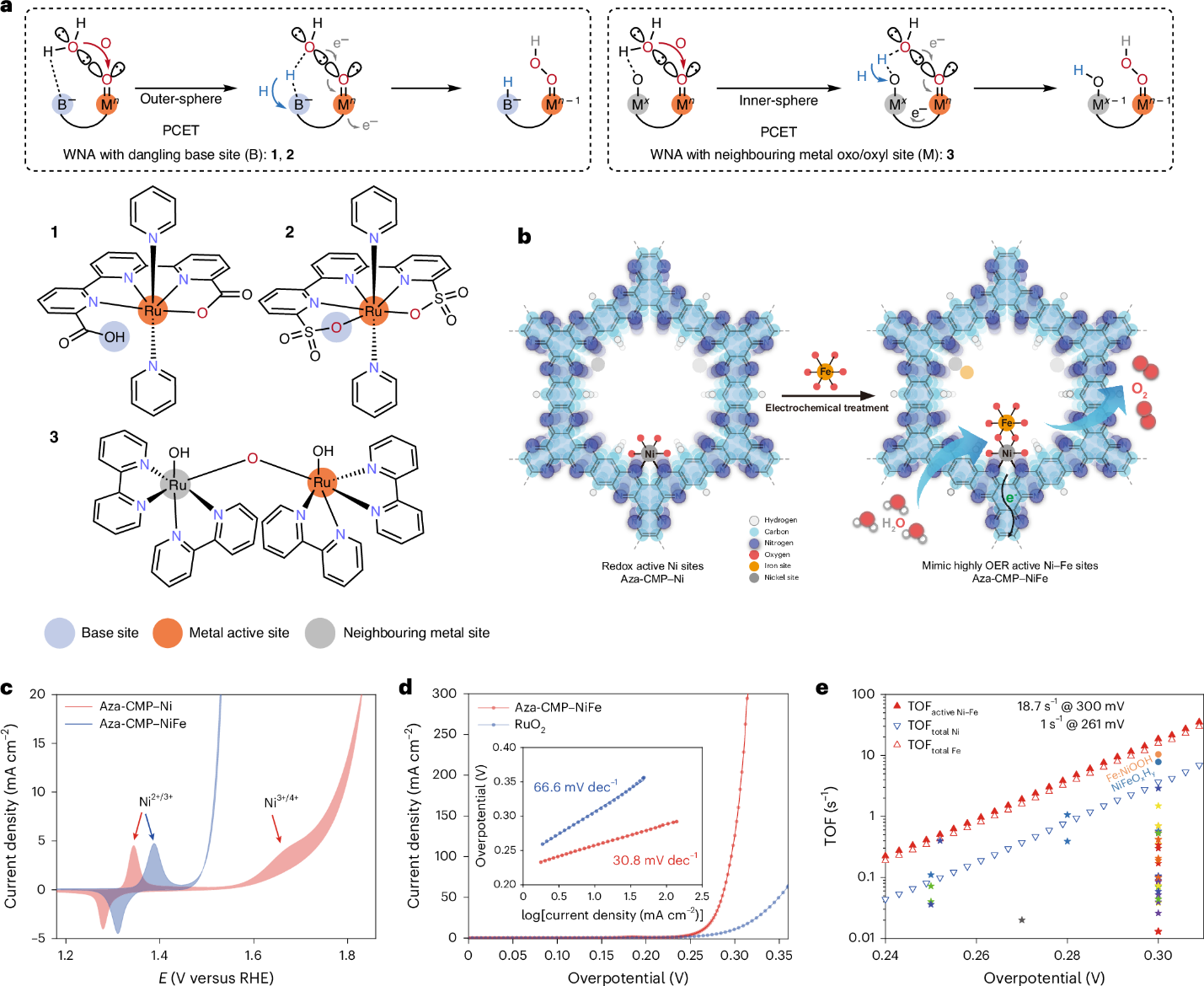

为了在分子层面解答上述问题,孙立成院士团队设计了一个结构明确的模型催化平台。他们利用氮杂稠合π共轭微孔聚合物(Aza-CMP)作为支撑材料,通过配位作用分别构建了单位点镍催化剂和双位点镍-铁催化剂。这种设计模拟了异相镍铁材料中最活跃的边缘位点结构,同时保证了活性位点的均匀性和可表征性,为精确的机理研究奠定了基础。

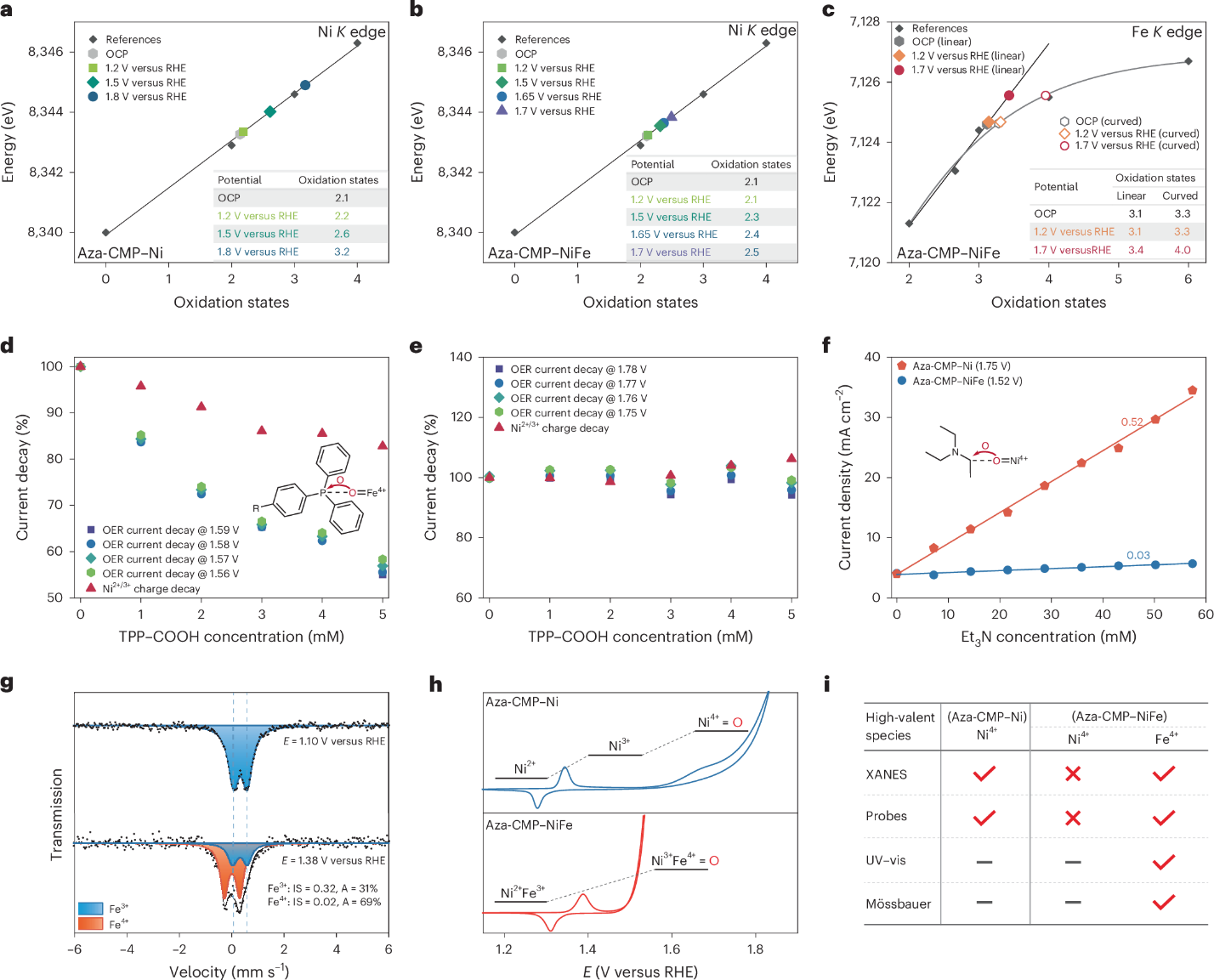

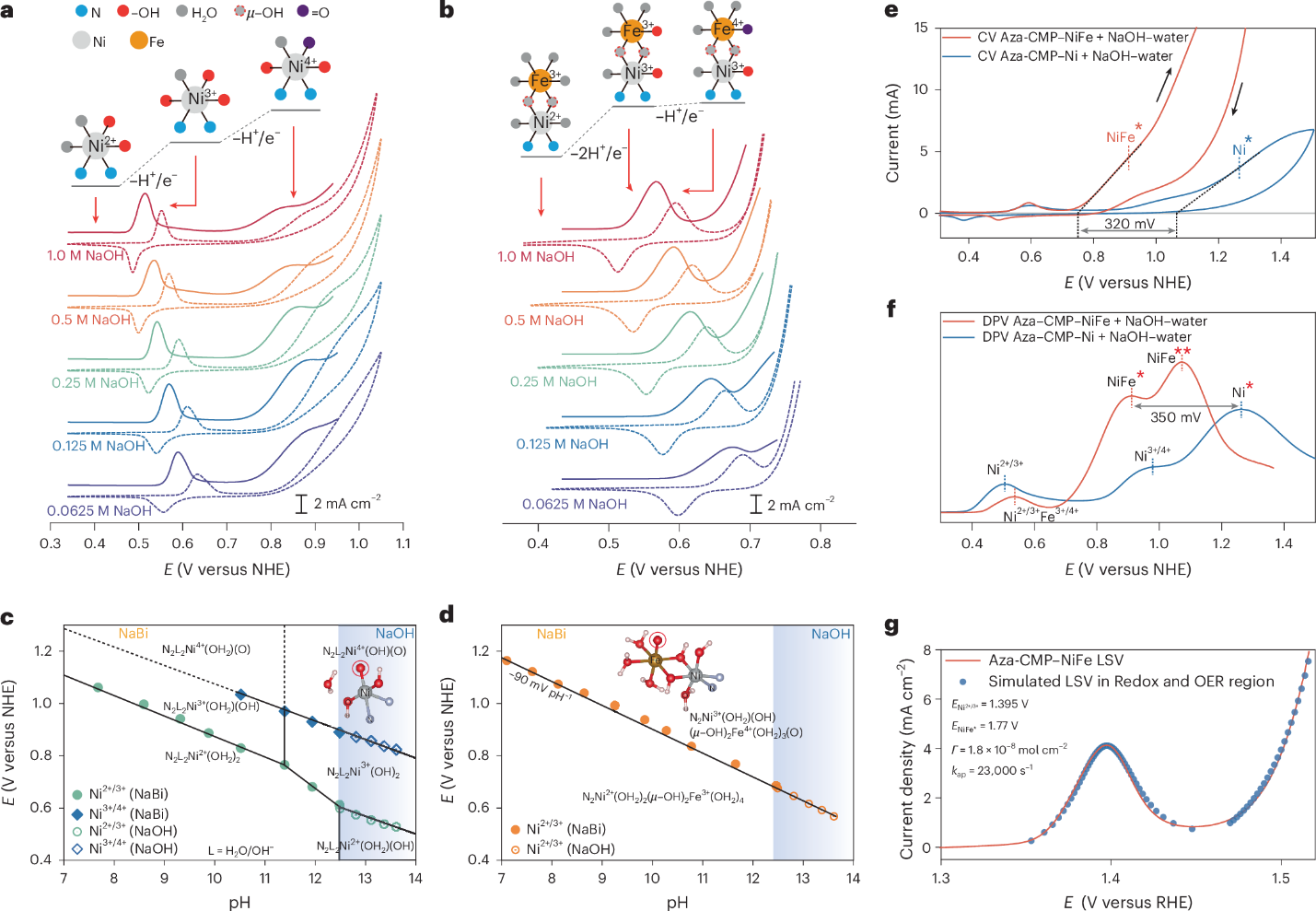

电化学测试表明,双位点镍-铁催化剂在碱性条件下表现出优异的OER活性和稳定性,其转化频率(TOF)优于多数已报道的镍铁氧氢氧化物催化剂,表明这一分子模型能真实反映高活性镍铁材料的本征行为。结合电化学原位X射线吸收近边结构、穆斯堡尔光谱以及选择性探针分子,作者明确区分了镍与铁的角色:在单镍体系中,可观察到镍位点被氧化至+4价态,说明O-O键形成发生在 Ni4+=O 物种上;而在镍-铁体系中,镍的氧化态最高为+3,未检测到Ni4+,同时铁被氧化至+4价态,并表现出典型 Fe4+=O特征。这表明在双金属位点中,Fe4+=O是真正的O-O键形成活性中心,而镍位点不再承担最高价活性位的角色。

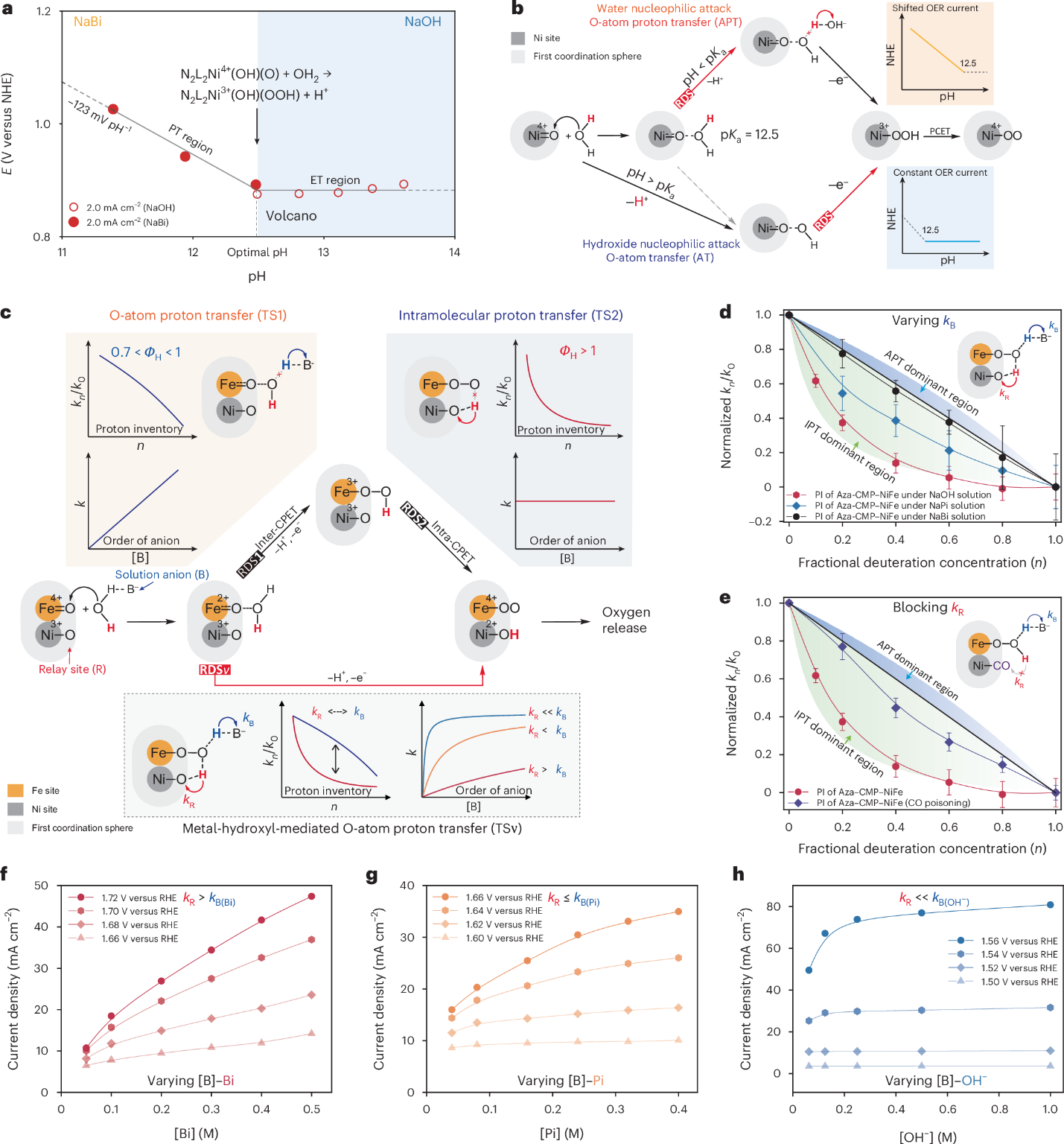

进一步的pH依赖、电解质阴离子效应、氘同位素动力学效应以及电化学质子库存分析显示,镍-铁双位点体系的速率控制步骤中不仅涉及溶液中阴离子参与的溶液介导质子转移(APT),还显著受邻位 Ni3+-OH的分子内质子转移(IPT)影响。尤其在强碱条件下,速率对氢氧根浓度的依赖性减弱,而质子库存曲线呈现明显非线性特征,表明分子内质子中继占据主导。将镍位点用一氧化碳占据后,这一非线性特征明显削弱,进一步证明邻位Ni3+-OH的参与对O-O键形成中的质子转移至关重要。

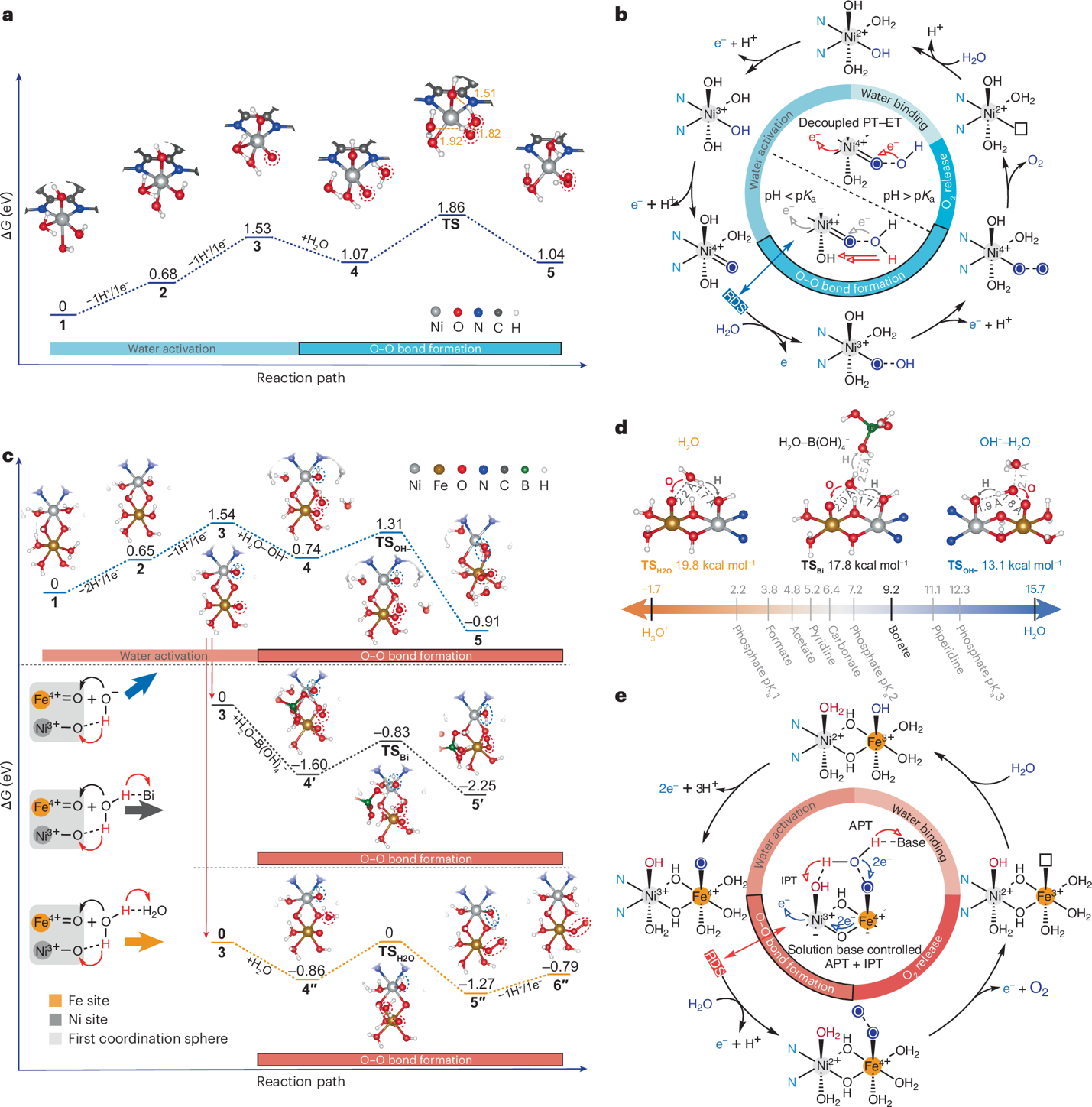

密度泛函理论(DFT)计算从能量学上支持了上述结论:在镍-铁双金属位点中,当攻击Fe4+=O的水分子能够通过氢键网络与相邻的Ni3+-OH以及溶液中的阴离子相互作用时,反应能垒显著降低。这从理论上佐证了Ni3+-OH作为分子内质子中继,与溶液阴离子协同稳定过渡态的机制。

此工作在一个结构可控的分子镍-铁体系上,明确证明了金属–羟基位点在异相水氧化反应中可作为分子内质子中继,加速O-O键生成,并揭示了电解液pH、溶液阴离子与多金属位点结构之间的内在联系。所提出的金属氢氧化物介导的分子内质子转移机理,不仅为理解镍铁催化剂中镍-铁位点协同作用提供了坚实的分子依据,也为理解和设计各类二元或多金属电催化剂、以及构建更合理的动力学表征体系提供了重要参考。

图1:Aza-CMP–Ni和Aza-CMP–NiFe催化剂的示意结构及其电化学表征。

图2:Aza-CMP–Ni和Aza-CMP–NiFe催化剂中的高价态物种识别。

图3:pH依赖的氧化还原与动力学研究。

图4:O-O键形成的电化学研究。

图5:基于DFT的水氧化循环研究。

(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01993-8