导读

近日,西班牙CIC nanoGUNE-BRTA研究中心Rainer Hillenbrand教授团队基于商业化的散射式-扫描近场光学显微镜(s-SNOM)的探针尖端,结合等离子体纳米腔,实现了非线性和频生成(Sum-Frequency Generation, SFG)的增强和原位动态控制。

研究发现,采用“纳米颗粒-镜面”(Nanoparticle-on-Mirror, NPoM)结构作为等离子体纳米腔,结合扫描探针尖端(如原子力显微镜尖端),形成级联场增强。探针作为宽带天线,将红外(IR)和可见光(VIS)聚焦至纳米腔间隙,实现高达14个数量级的SFG信号增强。通过调节探针与纳米腔的纳米机械间距,直接调控局部场增强(而非光强),可以有效避免样品过热,并实现高灵敏度的分子振动检测。该方法支持从太赫兹到可见光范围的宽谱场增强,无需依赖复杂设计的双共振纳米腔,适用于多种分子体系的非线性光谱研究。

该研究成果以“In-operando control of sum-frequency generation in tip-enhanced nanocavities”为题发表在国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》上。论文通讯作者为Rainer Hillenbrand教授,Philippe Roelli博士后研究员为论文第一作者和共同通讯作者。

研究背景

和频生成是一种二阶非线性光学过程,广泛用于表面和界面的单分子层灵敏表征。其原理是通过IR和VIS的共振激发,产生频率为两者之和的信号(ωSFG = ωIR + ωVIS),从而揭示分子振动模式和界面特性。然而,传统SFG受限于衍射极限,难以实现纳米级空间分辨率。且非线性过程的信号强度与光强的平方成正比,传统SFG需高功率脉冲激光(易损伤样品),且难以实现单分子灵敏度。

等离子体纳米腔提供了一种有效的解决方案,通过金属纳米结构(如纳米颗粒-镜面结构,NPoM)的局域表面等离子体共振(LSPR),可增强局域光场,提升非线性响应。此类结构在表面增强拉曼散射(SERS)等领域已广泛应用。为实现高效SFG,需同时满足IR与VIS频段的共振(双共振腔设计),但此类结构依赖精密纳米加工,且光谱范围窄、难以适配不同分子振动模式。并且,由于腔模与振动模式的耦合效率受限于固定几何参数,导致其缺乏动态调控能力。此外,在传统方法中,金属表面的非共振非线性响应会掩盖分子信号,需要复杂光谱分离或相位调制技术。

创新研究

探针增强纳米腔中的非线性光学响应

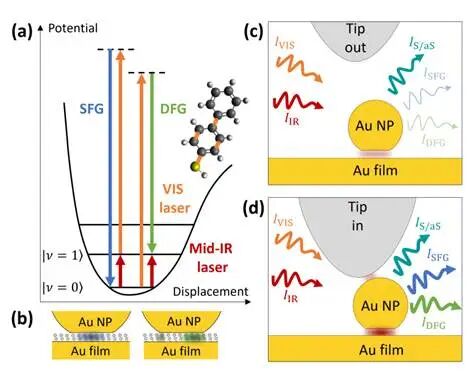

为解决以上问题,研究团队提出一种通过尖端增强纳米腔(Tip-Enhanced Nanocavities)结合扫描探针技术。利用原子力显微镜(AFM)金属探针作为宽带近场天线,通过避雷针效应(Lightning Rod Effect)在IR与VIS频段同时增强局域场,并将光场聚焦至NPoM间隙(~1 nm),形成级联增强。基于Jablonski能级图,图1展示了尖端增强纳米颗粒-镜面(NPoM)腔内的非线性光学过程,揭示了分子振动介导的SFG与差频生成(DFG)的物理机制及调控策略。

图1. 探针增强NPoM腔内的非线性光学(图源fig.1)。

基于s-SNOM探针实现纳米腔增强SFG的原位动态操控

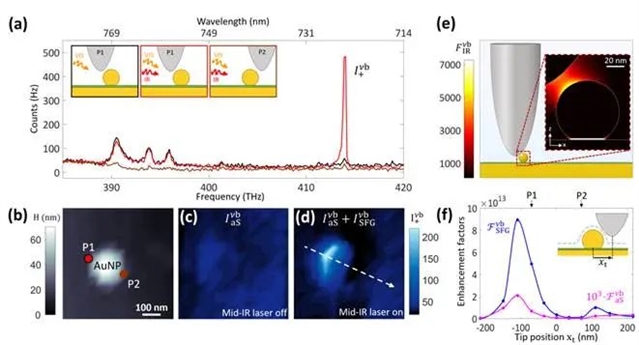

研究团队通过实验-模拟闭环验证了尖端增强NPoM腔的级联场调控机制,证明了SFG纳米成像的技术可行性。其核心价值在于将机械自由度引入非线性光学,通过纳米机械定位尖端实现信号调控,为单分子传感和动态光子器件提供了范式突破。其中,探针尖端作为宽带IR天线,通过级联近场增强(避雷针效应和等离子体共振)实现SFG信号的纳米尺度激发与调控。其中,SFG信号强度与尖端位置强相关,为纳米机械控制非线性光学响应提供了直接证据。并且,无需双共振腔设计,通过单一尖端实现宽IR频段(1080-1585 cm-1)的SFG增强。此外,利用高阶谐波解调(S3)结合位置依赖信号提取,有效抑制非共振背景(如金表面非线性响应)。

图2. 探针控制的纳米腔增强SFG(图源fig.2)。

总结与展望

本文通过探针增强纳米腔技术,基于s-SNOM实现了连续波激光激发下高效、可控的SFG信号生成,为非线性纳米光学提供了新范式。其核心价值在于原位动态调控局域场增强与宽谱适用性,为分子振动光谱学、单分子传感和光子学器件开发开辟了重要路径。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01855-5

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。