导读

近日,来自慕尼黑工业大学的Vasilis Ntziachristos研究团队提出了一种新的理论,填补了低光能量密度下光声非线性机制的空白。其认为光声信号的非线性主要源于光吸收引起电磁介电常数的变化,与材料的三阶非线性极化率(χ(3))密切相关,且在低光能量密度下更为显著。并基于此开发了新的成像方法,验证了其在活体成像中的应用潜力,为生物医学成像领域带来突破性进展。该工作以“Nonlinearity of optoacoustic signals and a new contrast mechanism for imaging”为题,发表在国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》。

研究背景

光声成像(Optoacoustic Tomography, OAT)是一种结合光学激发和超声检测的非侵入性成像技术,广泛应用于生物医学研究和临床诊断。OAT通过将光能转化为声信号来获取组织的光学吸收信息,这种成像技术的优势在于高对比度和良好的成像深度,适用于检测血管、肿瘤、组织代谢等多种生理和病理过程。

在光声成像中,当光能量密度超过一定阈值(通常为6mJ/cm2)时,光声信号表现出的非线性会影响成像的定量分析。以往的研究认为,这种非线性可能源于以下几种机制:热诱导的纳米气泡影响、热物理参数的变化或吸收饱和,但这些都无法完全解释低光能量密度(<20 mJ/cm2)及目标组织的吸收系数较低时的非线性现象。

创新研究

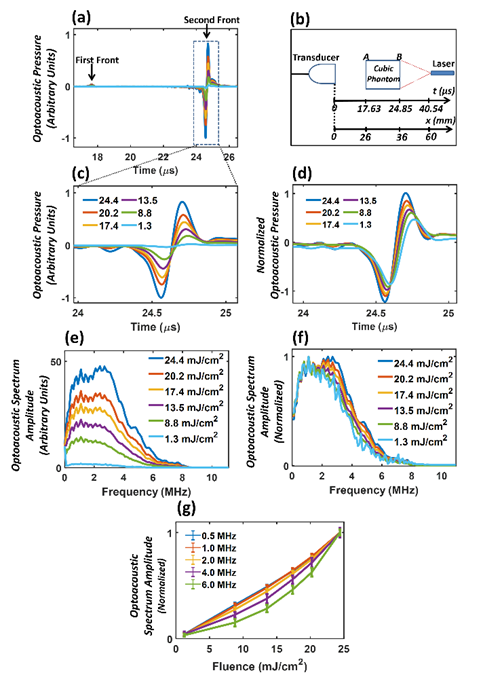

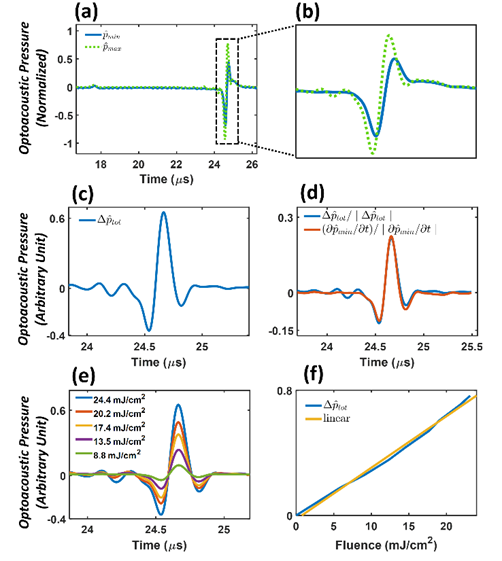

团队提出创新理论,揭示低光能量密度下的非线性机制,认为低光能量密度下光声信号的非线性主要源于光吸收引起的电磁介电常数变化,与材料的三阶非线性极化率(χ(3))相关(如图1)。通过展示光声信号在不同光能量密度下的非线性变化(如图2)验证了理论模型,实验结果与理论预测高度一致,表明非线性变化与光能量密度的平方成正比,为开发基于非线性信号的新成像对比机制提供了关键证据。

图1. 光声光谱及光声信号的非线性变化与能量密度的关系。

图2. 光声压随能量密度的非线性变化。

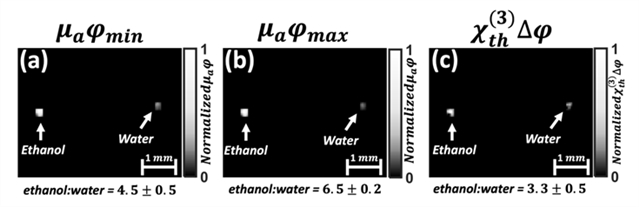

团队基于理论和实验结果,利用热激发的三阶非线性极化率(χ(3))作为新的成像对比机制,展示了该方法在区分不同材料(乙醇和水)时的潜力(如图3),验证了新成像对比机制的有效性。

图3. 使用标准模型重建算法在低光能量密度、高光能量密度,及新开发的模型重建算法的热激发三阶非线性极化率(χ?³?)下的琼胶凝脂幻影图像。

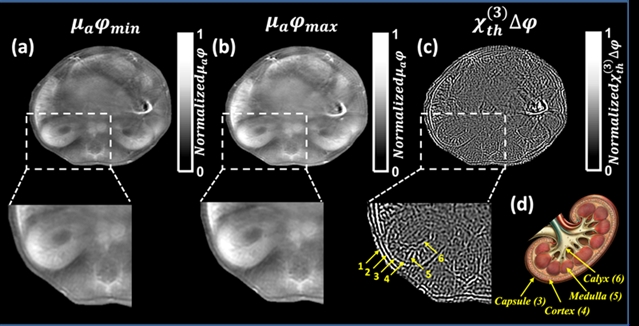

传统的算法假设光声信号强度与光能量密度成正比,忽略了非线性效应,可能导致错误的估计。研究团队通过开发新的图像重建算法,能够从测量的光声信号中提取非线性变化,并重建反映χ(3)的图像。如图4,展示了活体小鼠肾脏的光声成像和基于χ(3)的非线性成像。利用新算法重建的χ(3)图像,清晰地显示了肾脏的结构细节,验证了新算法的有效性。

图4. 小鼠肾脏横截面体内光声成像结果。

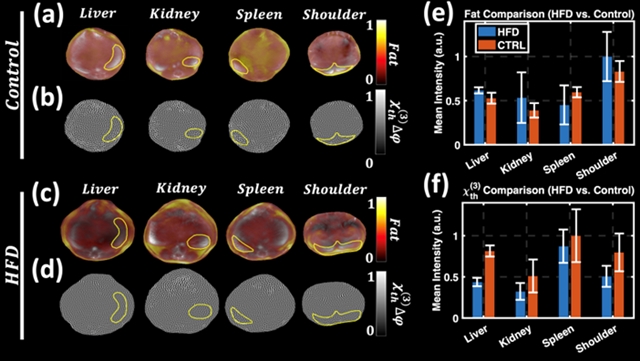

更进一步地,团队对高脂饮食(HFD)和正常饮食(CTRL)小鼠进行标准光声成像和χ(3)成像(如图5),展示了不同组织对高脂饮食的响应。验证了该成像方法在检测组织成分变化和疾病相关病理变化中的潜力。

图5. 高脂饮食(HFD)和正常饮食(CTRL)小鼠不同器官的标准光声成像和χ(3)成像结果。

总结与展望

研究团队通过理论分析和实验验证,揭示了光声信号非线性的新机制,填补了低光能量密度下光声非线性机制的空白,开发了一种基于三阶非线性极化率(χ(3))的新成像对比机制,并验证了其在活体成像中的应用潜力。这种新机制不仅提高了光声成像的准确性和分辨率,还为生物医学研究和临床诊断提供了新的工具。χ(3)成像在检测组织成分变化和疾病相关病理变化方面表现出巨大的潜力,可用于实时监测疾病进展或治疗反应,为未来的生物医学成像技术发展提供了新的方向。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01772-7

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。