论文标题:Advances and perspectives in environmental health research in China

期刊:Frontiers of Environmental Science & Engineering

作者:Tong Zhu, Yingjun Liu, Shunqing Xu, Guanghui Dong, Cunrui Huang, Nan Sang, Yunhui Zhang, Guanyong Su, Jingwen Chen, Jicheng Gong, Guohua Qin, Xinghua Qiu, Jing Shang, Haobo Wang, Pengpeng Wang, Mei Zheng

发表时间:15 Jun 2024

DOI:10.1007/s11783-024-1836-z

微信链接:点击此处阅读微信文章

Special issue:Towards a pollution-free planet

环境健康研究旨在识别适合人类健康生存和繁衍的环境条件,通过环境科学和健康科学两大领域的交叉融合,研究物理、化学和生物等环境要素对人体健康的影响,揭示危害人体健康的环境因素,评估环境因素的人体暴露特征,解析环境因素对疾病发生发展的影响机制,明确环境暴露与健康效应的因果关系,构建暴露-反应关系并确定效应阈值,为制定环境管理、公众和个体预防干预措施提供科学依据。

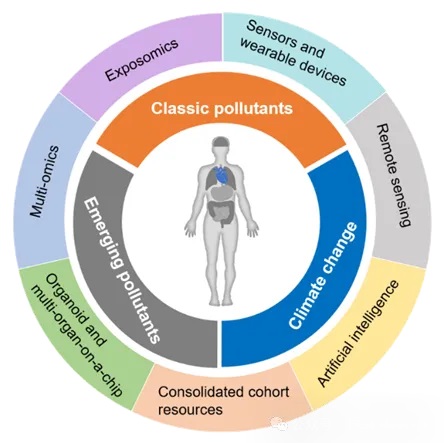

基于“中国可持续发展研究会环境与生命健康专委会2023年度学术年会”的相关讨论,朱彤院士联合来自10个单位的15位研究者梳理了过去十年中国在环境健康研究方面取得的进展,提出未来除继续关注传统污染物的健康危害外,还需重点关注新污染物、气候变化等对人体健康的影响,并指出新技术的发展与应用将为环境健康研究带来新的机遇。

图1 摘要图

PART/1 环境健康领域近10年的重要研究方向

环境健康研究领域随着人类所面临的环境问题的变化而不断发展。污染是人类社会共同面临的环境问题,其对健康的影响也成为环境健康研究的核心;根据所研究的污染物,大致分为已受管制的传统污染物与尚未受管制但可能有危害的新污染物。除污染外,气候变化已成为另一个紧迫的环境问题,其健康效应研究越来越受到关注。

传统污染物与人类健康

环境污染包括空气污染、水污染和土壤污染等。由于以“雾霾”为代表的大气污染事件在中国和印度等发展中国家频繁发生,大气污染的健康影响研究,特别是大气颗粒物(PM)污染的健康危害研究,成为近10年来的重点研究问题。研究深度和广度随环境科学、公共卫生、地理信息等学科的交叉融合不断拓展,为世界卫生组织修订空气质量指南值提供了更全面、系统的科学证据。

新污染物与人类健康

所谓新污染物不仅是指由化学品研发所带来的新污染物,更是指既往存在但没有纳入管控的污染物。随着未管控污染物的大量生产和使用,这些污染物可能直接暴露于人体,也可通过食物链在高端生物包括人体内蓄积,对人类健康产生影响。新污染物种类多、化学行为和致毒机制复杂,“筛评控”难度很大。近10年的研究重点包括但不限于:新污染物筛查方法的开发,塑化剂、阻燃剂、全氟化合物等新污染物的健康效应评估等。

气候变化与人类健康

气候变化是人类在21世纪面临的最大全球健康挑战之一,可通过一系列复杂的路径影响人类健康,包括但不限于全球气温升高、极端天气事件、虫媒传播疾病等。近10年来相关研究重点包括:

(1)气候变化各因素及交互作用导致的健康问题及其在敏感区域的时空分布;

(2)气候变化大趋势、气候变异特征、极端气候事件分布区域及迁移特征对相关健康问题的影响机制;

(3)气候变化健康风险综合评估指标体系和模型构建方法;

(4)应对气候变化行动的健康协同效益和健康保护效果。

PART/2 我国环境健康研究进展

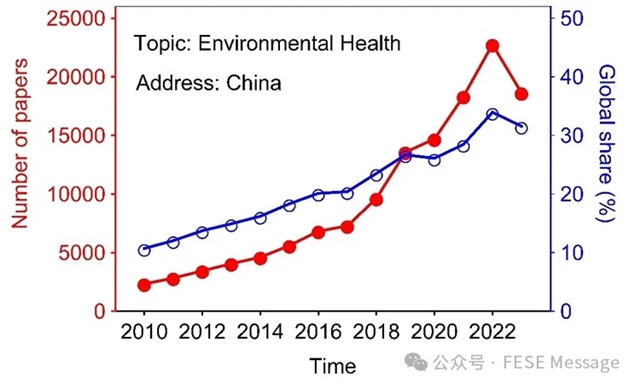

随着我国社会经济的飞速发展,其所带来的环境污染问题日益突出,尤其是进入21世纪以来频发的“雾霾”环境污染事件更是各地政府所面对的重大公共卫生问题。因此,我国基金委、科技部、卫健委、生态环境部和地方政府均投入了相当数量的资金和资源支持环境健康研究,使我国在环境健康领域研究成果呈现快速增长。如下图所示,在Web of Science核心收录中,中国学者发表的环境健康论文数量已从2010年的约2000篇激增至2020年后的约20000篇,全球占比从10%增加到30%。同时,随着环境科学和公共卫生等学科的深度交叉融合,环境健康研究的质量也有显著提高。具体表现为人群代表性增强,暴露评估的准确性提高,对潜在机制的理解更加深入。研究成果对于指导各级政府部门采取行动治理空气、水和土壤污染起到了重要作用。

图2 2010-2023年中国学者参与发表的环境健康论文数量及全球占比统计图

PART/3 我国环境健康领域展望

揭示环境因素的健康危害,建设以保护公众健康为目标的环境治理体系,是“坚持预防为主”建设“健康中国”的必由之路,也是建设“美丽中国”、保护公众健康的重要途经,代表着重要的国家需求。因此,长期、持续、大力推动环境健康前沿交叉研究具有重要的国家战略意义。

未来重要研究方向

•传统污染物:我国环境污染健康影响研究集中于大气PM2.5的健康效应等领域,未来需关注一些潜在重要但认识仍相对有限的方向,如室内环境(包括住宅、办公楼等)、公共交通系统(如地铁等)污染的健康危害,超细颗粒物(PM0.1)、臭氧(O3)的危害效应等。此外,当前大部分研究探索单一或有限类别污染物对特定健康结局的影响,有必要探究更符合真实情况的复合暴露的健康效应。

•新污染物:近年来我国学者解析了部分新污染物暴露的毒理与健康效应。但与每年新增进入市场的化学品数量相比仍是九牛一毛。新污染物数量多、类别杂、理化性质差异大,如何基于毒理健康效应从复杂环境介质中识别新污染物并实现归因阻控是目前面临的最大挑战。同时,如何设计绿色替代化学品并改进其生产工艺,从源头上控制化学品生产和使用中的健康和环境风险也是重要命题。

•气候变化:气候变化与人群健康研究自出现以来,经历了从历史影响评估走向未来风险预估、从单向量化气候变化的健康影响走向量化应对气候变化措施的健康影响并将健康影响反馈回政策决策过程的发展过程。未来需要加强的方向包括气候变化健康效应的脆弱性评估及其时空差异分析、气候变化健康效应的影响机制研究、气候变化健康效应的未来预估及区域分异规律研究、气候变化健康影响的应对措施效果评估。

新技术、新方法的应用

•结合精准个体暴露评估与多组学技术探究暴露反应关系:传统的污染暴露评估通常依赖于在特定环境介质中的测量,虽简便易行但无法反应真实的个体暴露。暴露组学、可穿戴设备及导航定位技术的快速发展,为精准的个体暴露评估提供了可能,而表型组学技术的发展则为实现生命体全周期、全方位、全组学的人类表型精密测量提供了可能。未来人群研究需考虑在精准的个体环境暴露评估的基础上,利用新统计分析技术,从基因-生物标志-靶器官-感官-疾病/健康等多维表型结局探索环境因素对人类健康的影响。

•基于类器官芯片和效应导向技术筛查、鉴别环境污染物毒性:基于传统体外细胞实验和模式动物的环境污染物毒性筛查方法所需成本高、周期长,结果外推不确定性大,亟需基于新技术来开发能够模拟人体真实暴露、快速、低成本的毒物筛选、鉴定平台。近期发展迅速的类器官和器官芯片技术可建立更接近人体真实环境的仿生系统,为环境污染物毒性鉴别、安全性评估、毒作用机制和预防干预策略研究提供了新方案。

•加强队列资源与数据整合,制定共享机制和管理制度:队列人群是开展环境健康研究的基石,但我国各地研究者建立的大量零散的人群队列无法共享,且随着项目的结束而完结,其价值没有得到充分的体现。在国家层面上整合队列信息、制定共享机制和管理制度并选择具有代表性的人群队列给予长期稳定的研究资金支持,将有助于提高环境暴露与特定健康结局关联评估的稳健性,并有助于进行跨区域暴露-反应关系比较。

•利用机器学习与人工智能预测化学品风险、设计绿色替代品、分析流行病学大数据:海量化学品与有限实验数据的矛盾是化学品健康风险评估的一大挑战。近年来,深度学习技术的快速发展使得我们可能利用有限的实验数据开发高通量筛选模型。同时,将人工智能生成算法等技术应用于环境计算毒理学模型,也有助于绿色替代品的分子结构设计及符合绿色化学原则的合成途径规划。此外,鉴于环境流行病学数据集的规模和复杂性不断增加,人工智能技术在相关数据分析方面也可能发挥重要作用。

从科学到政策

面向未来,需加强科学家、决策者和公众之间的合作,积极推进环境健康研究成果转化为有效的政策与行动,以保护环境和公众健康。这对于建设“健康中国”和“美丽中国”,实践绿色发展与可持续发展理念、实现人人享有更健康的未来至关重要。

作者简介

朱彤,北京大学环境科学与工程学院教授。中国科学院院士,中国医学科学院学部委员,美国地球物理联合会会士,国务院参事。主要从事大气化学与环境健康方面的研究,取得了大气污染来源甄别、成因解析及健康危害评估等系列创新成果,应用于解决我国大气污染治理的重大环境问题,推动了环境健康领域的学科交叉研究和学科建设。发表 SCI论文480余篇。现兼任教育部高等学校环境科学与工程教学指导委员会副主任、国务院学位委员会环境科学与工程学科评议组成员、中国环境科学学会环境暴露科学专委会主任、中国可持续发展研究会环境与生命健康专委会主任、未来地球—亚洲季风区可持续发展集成研究(FE-MAIRS)科学指导委员会主席、世界气象组织全球大气观测“空气-气候-健康(ARCH)”工作组组长等。

扫码或点击“Advances and perspectives in environmental health research in China”获取文章原文

本文内容来自FESE期刊2024年第18卷第6期发表的Perspectives文章“Advances and perspectives in environmental health research in China”。通讯作者为北京大学朱彤院士。

引用格式:Tong Zhu, Yingjun Liu, Shunqing Xu, Guanghui Dong, Cunrui Huang, Nan Sang, Yunhui Zhang, Guanyong Su, Jingwen Chen, Jicheng Gong, Guohua Qin, Xinghua Qiu, Jing Shang, Haobo Wang, Pengpeng Wang, Mei Zheng. Advances and perspectives in environmental health research in China. Front. Environ. Sci. Eng., 2024, 18(6): 76 https://doi.org/10.1007/s11783-024-1836-z

本文来自 Special issue - Towards a pollution-free planet

期刊简介

Frontiers of Environmental Science & Engineering是由高等教育出版社、中国工程院和清华大学共同主办的环境领域综合学术期刊,聚焦环境领域前沿问题与研究成果,重点关注开创性、跨学科的研究,致力于打造具有国际影响力的高水平学术交流平台,是中国工程院院刊系列期刊、中国科技期刊卓越行动计划重点期刊。

主编:曲久辉院士,John Crittenden院士

期刊官网1(国内免费获取)

http://journal.hep.com.cn/fese

期刊官网2

www.springer.com/journal/11783

欢迎关注

相关阅读

FESE综述 | 刘文清院士:碳中和背景下我国大气光学监测技术的需求与挑战

FESE观点 | 曲久辉院士:迈向零污染地球的路径与挑战

FESE观点 | 郝吉明院士、王书肖教授:中国空气污染控制的挑战和展望

FESE观点 | Menachem Elimelech院士:局部反应环境调控强化穿透式电化学水处理技术

FESE观点 | 任洪强院士:中国污水处理领域的科技创新

FESE综述 | 高翔院士:碳捕集的现状和展望

FESE观点 | 王金南院士:迈向人与自然和谐相处的美丽中国建设

FESE观点 | Bruce Logan院士:从舌尖到车轮的日常减碳力量

FESE综述 | 朱利中院士:土壤安全与健康面临的挑战与应对策略

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。