|

|

|

|

|

FIE Review:钠过渡金属氧化物阴极掺杂策略研究进展 |

|

|

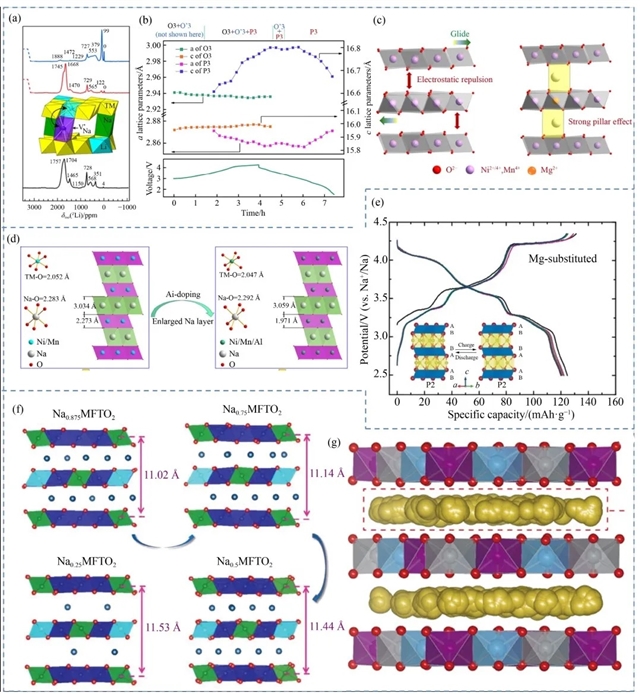

论文标题:Advances in doping strategies for sodium transition metal oxides cathodes: A review

期刊:Frontiers in Energy

作者:Zhijing ZHANG, Haoze ZHANG, Yaopeng WU, Wei YAN, Jiujun ZHANG, Yun ZHENG, Lanting QIAN

发表时间: 15 Apr 2024

DOI:10.1007/s11708-024-0918-8

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

本文旨在揭示钠过渡金属氧化物阴极发展的基本原理和策略,主要强调了各种元素掺杂技术在引发阴离子氧化还原反应、提高阴极稳定性和提高阴极工作电压方面的作用。

图1 In2S3/Bi2S3 催化剂的合成过程。

研究背景及意义

在过去的20年中,全球能源消耗显著增长,因此需要开发高性能、可持续的储能系统,其中,钠离子电池(SIB)具有明显的优势。通过国际上不同学者的广泛研究,已经合成了一系列明确定义的用于 SIB 的阴极材料。该类材料主要由层状过渡金属氧化物和聚阴离子化合物组成,它们固有的低效率阻碍了SIB的商业化进展。因此,本文旨在揭示钠过渡金属氧化物阴极开发的基本原理和策略,希望为读者提供利用掺杂方法设计金属氧化钠阴极材料的新思路。

主要研究内容

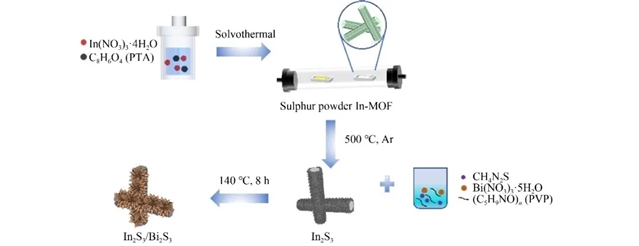

SIB的阴极材料主要遇到两大挑战:其一,钠过渡金属氧化物可分为O3、P3或P2三类,而P2和O3相(图1)经常发生一系列相变,进而导致晶体结构的显著收缩和层间距离的减小;其二,暴露在空气中的阴极具有湿度敏感性,很容易嵌入水、碳酸根等物质,在表面产生氧化钠或碳酸钠物质,导致电池循环过程中界面阻力增加。为了缓解上述问题,本文将重点介绍相关的掺杂策略,并进一步阐明掺杂机制。

图1 P2型和O3型过渡金属氧化物层状钠阴极示意图

单阳离子掺杂:

(1)过渡金属离子掺杂

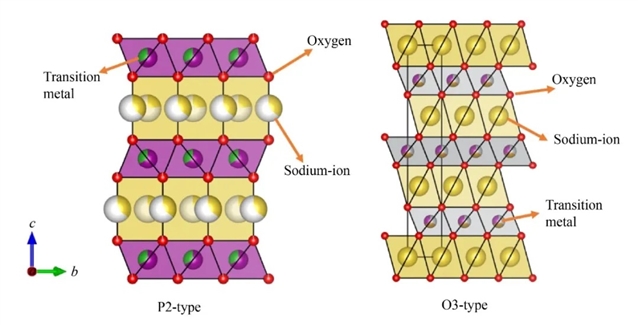

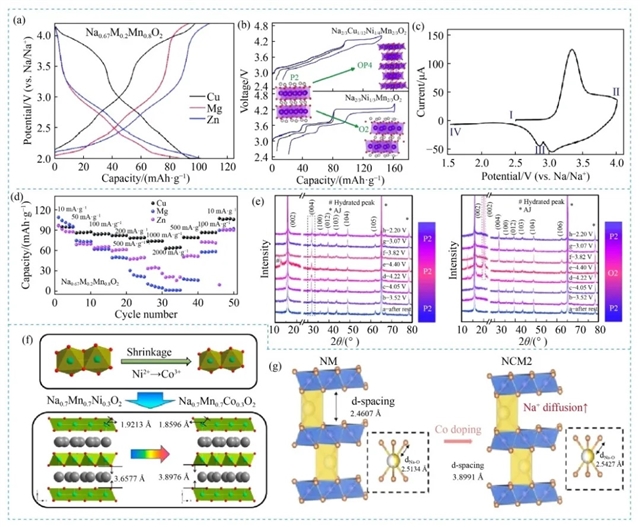

非活性元素:通过在过渡金属层中引入没有d电子的非活性元素(如Li、Mg、Ti或Zn),可以调节金属晶格组成,抑制Na/空位有序、促进Na扩散,并抑制P2-O2、O3-O´3-P3-P3´等相变的发生。如图2所示,学者们相继开展了Li、Mg、Al、Ti等非活性元素掺杂的研究,均实现了更好的电池性能。

图2 钠层状氧化物阴极中单阳离子掺杂的实例

活性元素:虽然掺杂非活性元素可以稳定结构,但由于它们的惰性化学性质,比容量会降低。因此,可采用活性元素进行掺杂,以达到非活性掺杂的目的,同时保持比容量。如图3所示,学者们相继开展了Cu、Fe、Co等活性元素掺杂的研究。Cu掺杂不仅可以在高压充电时保证更多的Na离子保留在Na层中以改善P2-O2相变,还可以保持过渡金属的有序来提高空气稳定性,同时降低容量。Fe掺杂可抑制P2-O2相变,还可参与到氧化还原反应,增大电池的容量。Co 取代会影响层间间距、相变和倍率容量,同时抑制Na+的有序过程、增强Na+的动力学,进而提高材料的循环稳定性。

图3 单阳离子掺杂在氧化钠正极材料中的实例及机理

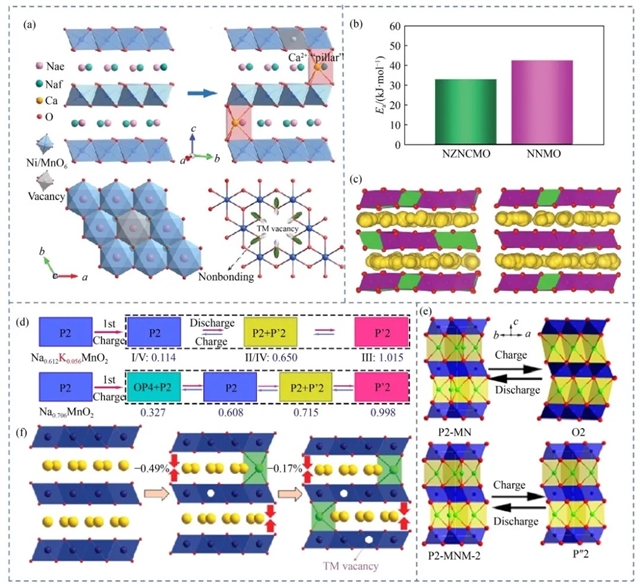

(2)碱金属掺杂

碱金属位点掺杂能够通过增强相邻TMO层之间的静电内聚力并产生钉扎效应来提高结构稳定性,因而引起了人们的兴趣。如图4所示,学者们相继开展了Ca、Zn、K、Mg等活性元素掺杂的研究。对于Ca掺杂,Ca2+可扩散到Na+中,作为“支柱”来稳定结构,此外,过渡金属空位将产生非键合氧 2p 轨道,并且这些空位将显著改善阴离子氧化还原反应。掺杂Zn可增强两个相邻过渡金属层之间的静电内聚力,阻止活性材料沿a-b平面的碎裂,并限制了O2的产生。除了Ca和Zn掺杂,K离子由于其大半径,也被掺杂到Na棱柱位点中,通过掺杂钾,锂离子电池中多层阴极的循环能力和倍率性能显著增强。而在Na位点掺杂Mg离子,可有效抑制从P2-O2的相变,从而为结构提供稳定性,特别是在广泛脱盐状态下,镁离子可以作为支撑“支柱”,在高压电荷的影响下有效减轻特定方向的结构崩溃。

图4 单阳离子掺杂的影响及机理

单阴离子掺杂

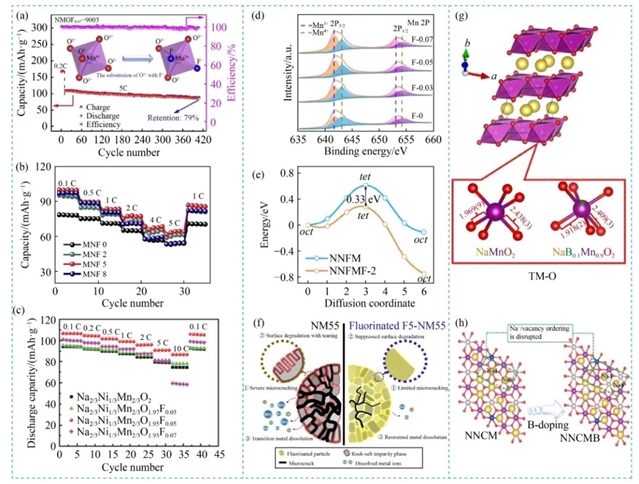

与阳离子掺杂相比,钠层过渡金属氧化物正极材料的阴离子掺杂研究不足。最近,学者们开展了在氧位点中掺杂非金属离子的研究,如图5所示,发现由于非贵金属离子的强电负性和较少的负价态,可以提供卓越的电化学性能。其中F掺杂可以改变氧的结合能,且F掺杂可增强过渡金属与氧的结合能,进而抑制Mn3+的John-Teller效应,促进Na+的扩散,而B掺杂可降低过渡金属层的平均有效半径,使结构更加稳定,同时抑制Mn3+的John-Teller效应。

图5 单阴离子掺杂的影响及机理

多离子共掺杂:

随着 SIB 阴极开发领域的进展,多离子共取代层状氧化物正在成为重要的研究途径。与单离子掺杂类似,研究人员已经探索了将各种阳离子和阴离子元素掺入阴极的方法。引入这些不同的元素,包括但不限于Fe、Mn、Li、Co、Cu、Mg、Ti和Ni,以利用它们的协同效应来增强阴极的电化学性能。

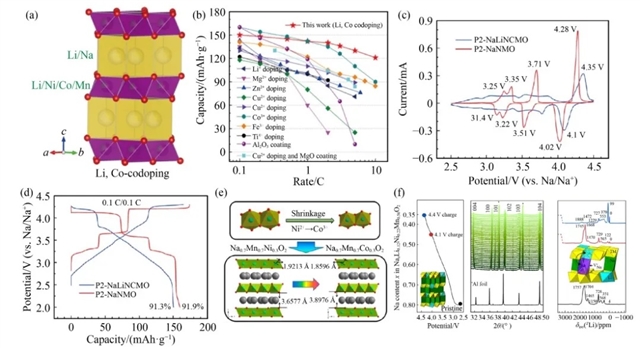

(1)防止P2型阴极的P2-O2相变

共掺杂在锰基层状氧化物正极材料中具有良好效果,如图6所示,利用Co掺杂来消除Na/空位有序,同时利用Li掺杂来抑制P2-O2跃迁,于是Co/Li共掺杂可成功消除P2-O2相变。

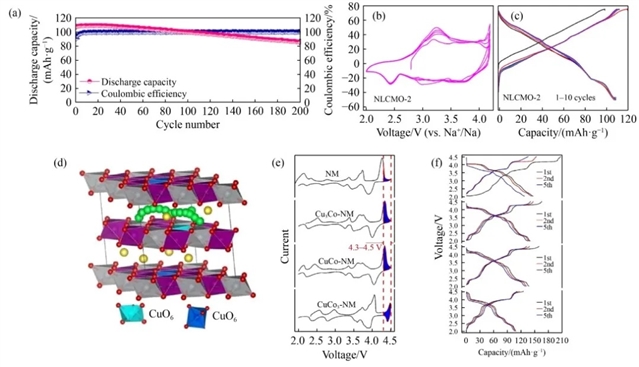

除了Co/Li共掺杂,学者们还提出了一种涉及Cu/Li共掺杂的创新方法,可抑制P2-O2相变并消除Na/空位的有序结构。如图7(a-c)所示,电池在200次循环后仍保持约75%(~85 mAh/g)的容量保持率和99.6%的库仑效率,且几乎所有的氧化还原峰都相互对齐,形成具有高可逆性的固相,该固相有效抑制了P2-O2相变,从而在脱嵌过程中具有较高的可逆性和循环稳定性。此外,Mn/Co共掺杂也在开发新型P2型锰基阴极方面取得了重大进展,如图7(d-f)所示。

图6 通过多离子共掺杂预防P2-O2相变的实例

图7 通过多离子共掺杂预防P2-O2相变的实例

(2)提高O3型层状阴极性能

O3型阴极具有优异的化学活性、简单的合成方法和比P2型阴极更大的充放电容量,因此是SIB的预期阴极材料。为了提高O3型层状阴极的性能,Cu/Ti共掺杂、Ti/Zr共掺杂等策略被提出,如图8所示。其中Cu/Ti共掺杂可有效地抑制不需要的相变、显著提高空气稳定性,同时保持了原始结构和容量,而Ti/Zr共掺杂可带来更高的电子离域和混合熵,从而提高结构稳定性。

图8 多离子共掺杂改善O3型层状阴极性能的机理

结论

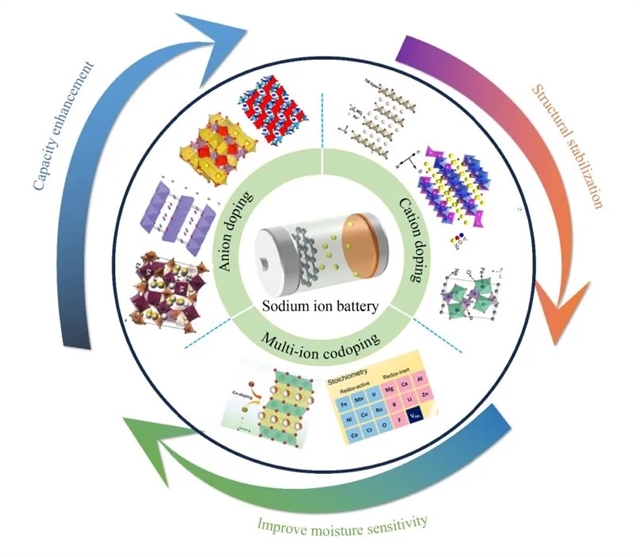

本文侧重于使用掺杂来解决钠离子电池阴极现有的一些问题,主要包括阳离子和阴离子的单离子掺杂,以及多离子掺杂的策略和材料,如图9所示。具体而言,使用阳离子掺杂在防止不可逆相变方面非常有效,从而显著改善层状氧化物的电化学性能;阴离子的参与促进了整个电池整体氧化还原反应中的部分电荷中和,该过程表现出快速动力学和长期稳定性;而多离子/共掺杂可以潜在解决抑制 Jahn-Teller 诱导的结构转变和抑制 Na离子有序过程的问题。

图9 钠过渡金属正极结构示意图及掺杂效应示意图

原文信息

Advances in doping strategies for sodium transition metal oxides cathodes: A review

Zhijing ZHANG1, Haoze ZHANG1, Yaopeng WU2, Wei YAN3, Jiujun ZHANG3, Yun ZHENG3*, Lanting QIAN1

Author information:

1. Department of Chemical Engineering, Waterloo Institute of Nanotechnology, University of Waterloo, Waterloo ON N2L 3G1, Canada

2. School of Mechanical and Automotive Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China

3. Institute of New Energy Materials Science and Engineering, School of Materials Science and Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China

Abstract:

The electrochemistry of cathode materials for sodium-ion batteries differs significantly from lithium-ion batteries and offers distinct advantages. Overall, the progress of commercializing sodium-ion batteries is currently impeded by the inherent inefficiencies exhibited by these cathode materials, which include insufficient conductivity, slow kinetics, and substantial volume changes throughout the process of intercalation and deintercalation cycles. Consequently, numerous methodologies have been utilized to tackle these challenges, encompassing structural modulation, surface modification, and elemental doping. This paper aims to highlight fundamental principles and strategies for the development of sodium transition metal oxide cathodes. Specifically, it emphasizes the role of various elemental doping techniques in initiating anionic redox reactions, improving cathode stability, and enhancing the operational voltage of these cathodes, aiming to provide readers with novel perspectives on the design of sodium metal oxide cathodes through the doping approach, as well as address the current obstacles that can be overcome/alleviated through these dopant strategies.

Keywords:

sodium-ion batteries, transition metal cathode, doping strategy

Cite this article

Zhijing ZHANG, Haoze ZHANG, Yaopeng WU, Wei YAN, Jiujun ZHANG, Yun ZHENG, Lanting QIAN. Advances in doping strategies for sodium transition metal oxides cathodes: A review. Front. Energy, 2024, 18(2): 141–159 https://doi.org/10.1007/s11708-024-0918-8

识别二维码,查看全文

通讯作者简介

郑云,福州大学教授,长期从事固态电化学能源材料方面的工作,具体涉及固态锂金属电池、固体氧化物电池、质子交换膜燃料电池等。目前共发表SCI论文近70篇,出版学术专著2本,申请发明专利6项(其中2项已授权),主持/参与国家级科研项目多项。

欢迎了解期刊更多信息

主编团队

期刊特点

1. 国际化投审稿平台ScholarOne方便快捷。

2. 严格的同行评议(Peer Review)。

3. 免费语言润色,有力保障出版质量。

4. 不收取作者任何费用。

5. 不限文章长度。

6. 审稿周期:第一轮平均30天,投稿到录用平均60天

7. 在线优先出版(Online First)。

8. 通过Springer Link平台面向全球推广。

在线浏览

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

在线投稿

https://mc.manuscriptcentral.com/fie

联系我们

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

小提示:Frontiers in Energy为国产英文刊,不属于瑞士Frontiers系列。瑞士Frontiers系列相关期刊为Frontiers in Energy Research。

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。