从北京向北出发,一个多小时的航程,就能飞抵内蒙古锡林浩特。在锡林河中游的白音锡勒牧场,大草原的腹地坐落着我国温带草原区第一个草原生态系统长期定位研究站——内蒙古锡林郭勒草原生态系统国家野外科学观测研究站(以下简称草原站)。

内蒙古锡林郭勒草原生态系统国家野外科学观测研究站 戚金葆 摄

每年6月到9月,是草原最美的时节。这几个月里,天蓝云白、绿草如茵,羊草随风摇曳,点缀着各色花朵,随手一拍就是一张桌面壁纸。

但在中国科学院植物研究所(以下简称植物所)研究员、草原站站长白永飞眼里,这段时间是草原观测和研究最关键的窗口——一年中最重要的观测和数据采集都要在这期间完成。在草原变黄之前,白永飞和草原站的科研人员要抓紧时间“下地”,剪样方、取土、观测,没有周末,因为“时间不等人”。

他们最清楚,在草原上做科研,时间才是最好的朋友。

46年未被打扰的草地

在距离锡林郭勒盟锡林浩特市中心约一小时车程的白音锡勒牧场,有一块52公顷的草场。放眼望去,这里生机盎然,绿意比周边草地更为浓郁。置身其中,虫鸣此起彼伏,却因草场茂盛,难以发现它们的藏身之处。

这是草原站的“镇站之宝”,也是“家底”之一——羊草草原长期监测样地。这块样地自1979年草原站建立起,就被围栏圈起来,不开放游览、不许牛羊取食,至今已整整46年未被打扰。

羊草草原长期监测样地。赵广立 摄

“没有人为干预的草地,水土保持得很好。你对比看看,这里的土层都高出旁边12厘米。”白永飞指着脚下的草地说,“这12厘米,能多固存不少碳。”

草原生态得到保护,就能很好地充当碳汇角色。白永飞补充道,典型草原的固碳量,除极干旱年份外,平均每年为30~50克/平方米,即大气中每年会有30~50克的碳进入到1平方米的土壤中。

白永飞一边俯身辨认,一边化身“植物百科全书”向《中国科学报》记者介绍:“这是羊草,那是大针茅,还有冰草,那边是用于治疗感冒的柴胡、甘草,还有很多黄花苜蓿。这些植物在许多野生草场已经见不到了……”

他告诉《中国科学报》,1979年样地圈建时,共有168种植物;最近复查发现,46年过去了,168种仍一个不少。而对比马路另一侧长期放牧的打草场,所有植物加起来只有50种左右,“100多个植物物种消失了”。

每一种植物都有其独特的基因、性状和生态角色,它们共同构成的生物多样性,维系着草原生态的稳定。“消失的物种能不能回来?生物多样性还能不能恢复?这块样地其实已经给出答案。”白永飞说。

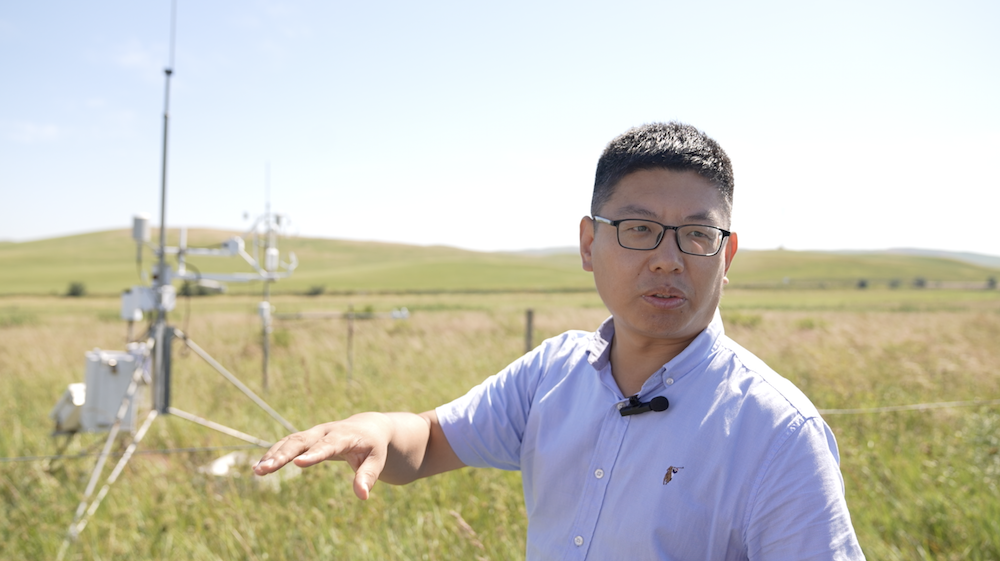

白永飞在羊草草原长期监测样地前介绍 。赵广立 摄

在距离羊草样地几十公里处,还有一块“同龄”的大针茅草原长期监测样地,同样经历了46年的“封存”。它位于锡林河流域一级台地,与位于二级台地的羊草样地一起,成为草原站观测典型草原代表性生态系统的最佳对象。

植物所副研究员、草原站副站长赵玉金告诉《中国科学报》,近半个世纪以来,草原站几代人在这些样地不间断地监测并记录大气、生物、土壤和水文等生态系统要素的长期变化,研究各组分的演变过程及相互作用。近年来,随着自动化观测设备的引入,草原站拥有了更智能、更多元、更细粒度的观测手段,“对机理变化过程认识也更加深入了”。

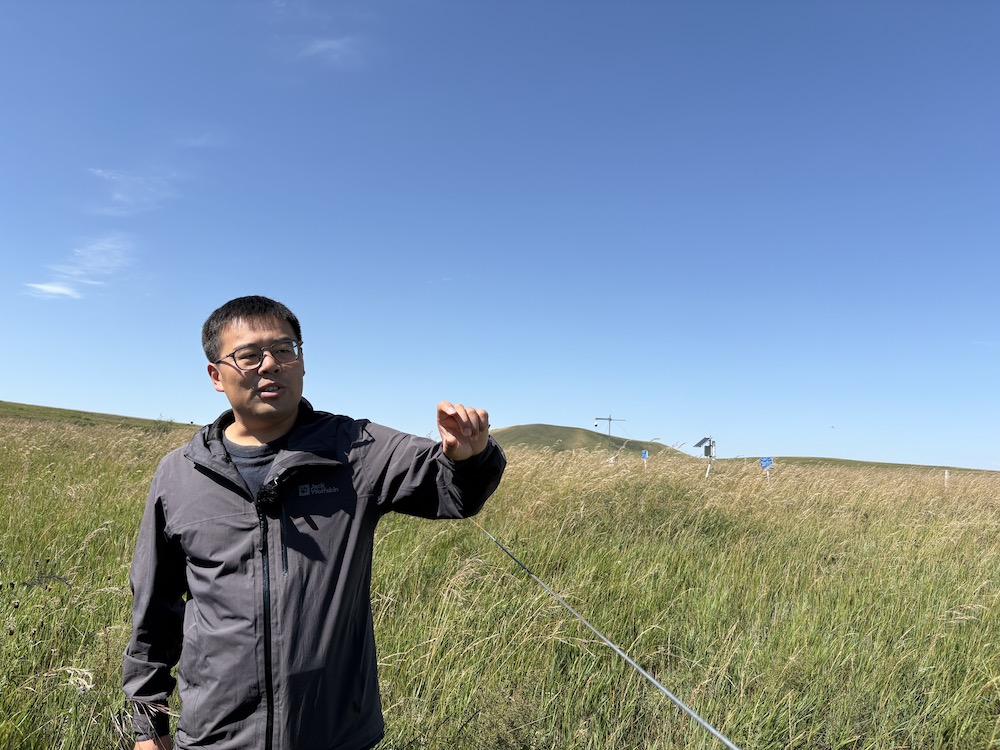

赵玉金介绍自动化的监测设备。戚金葆 摄

这两块样地46年沉默不语,却解答了草原生态学领域的诸多重要问题。白永飞举例说,这里的蝗虫、老鼠种类虽多,却从未泛滥成灾;根茎发达的狼毒草(牛羊避食,常被视为草原退化的指示植物)也未形成优势种群;此外,未受打扰的草地植被密度和平均高度更高,风蚀和雨水对土壤的侵蚀影响更小,更利于水土保持。

白永飞表示,这样的长期观测在国内绝无仅有,对于指导退化草地的生物多样性恢复、提升草地生产与生态功能、实现草地可持续利用具有重要意义。

“百年老店”

我国草地总面积达4亿公顷,从东北平原到青藏高原,从海南山地到黄海之滨,均有草地分布。为何我国第一个草原生态系统定位站,选择建在内蒙古锡林郭勒大草原呢?

“锡林郭勒草原属于中温带半干旱内蒙古高原典型草原生态区,在我国北方草地的植被地貌特征、社会经济问题和生态环境问题方面均具有极强的区域代表性,是典型草原中的‘典型’。”草原站执行站长、工程师王扬对记者说,早在20世纪五六十年代,我国草原科学工作者就曾在锡林郭勒草原开展科考和草原畜牧业综合试验研究,积累了第一手资料。

王扬在羊草监测样地讲解。赵广立 摄

王扬告诉《中国科学报》,以首任站长姜恕研究员、第二任站长陈佐忠研究员等为代表的老一辈草原生态研究科学家,对草原站的选址做了大量工作。他们综合考量草原类型的代表性、动植物种类丰富度、气候及土壤条件等多种因素,从草原科学研究的需求出发,最终选定锡林河流域这片草原。经过几代人的耕耘,草原站已在这里默默运转了近半个世纪。

“这还不够。”白永飞说,草原站的目标是建成“百年老店”。

“草原上不是今年多放了几群牛羊,明年就会退化,我们需要更长时间才能看到衰退的变化过程。另外,在生态系统中,一次偶发事件就可能引起巨变,甚至重启生态演替,这是生态环境研究的特点。”白永飞说,如果没有长期观测和研究,就很难理解现在,也不能预测未来,更不能给出真正科学的支撑和决策。

一个例子可以佐证。20世纪80年代初,某草原的一大片次生林遭到破坏。为修复生态,人们在那里种下大量落叶松。前20年,这些松树长得不错,成活率很高,无论政绩考核还是第三方监测评价,这项修复工作都是成功的。

但2000年的一场突如其来的大旱,导致90%的松树死亡。

“如果从第21年,或是以30年、40年的长远视角来评价,这些地方该不该种落叶松?答案恐怕是不应该。”白永飞说,一棵松树从栽种到成材需要30至40年,生长20年的松树尚属“未成年”,因突发事件“早夭”,显然是有问题的。

“这就是我们要在这里建一个‘百年老店’的意义。”白永飞说。

放眼全球,现存最古老且持续运行的科学观测站是英国赫特福德郡的洛桑试验站。它建立于维多利亚女王统治初期(1843年),已持续运行近200年。

“洛桑站经历了两次世界大战,科研监测和样品记录却从未中断。”白永飞反问,“当生命安全都得不到保障时,人们仍坚持开展科学监测研究,这说明了什么?”他希望草原站也能像洛桑试验站一样,一代又一代坚守下去。

一项7年才出结果的实验

对草原站而言,一项实验的周期以年计是常有的事。最近,研究人员就铆上了一个新问题:草原灌丛化。

灌丛化是指草原原生灌木的密度、盖度和生物量增加,灌木在草原上不断扎根、扩展,逐渐形成灌木与草本植物共生的新型植被类型。这种变化不仅改变了草原外观,也影响着草原生态系统的结构和功能。

发生灌丛化的草原。草原站 供图

发生灌丛化的草原。草原站 供图

“从飞机上看,发生灌丛化的草区看上去更绿了,但这不见得是好事。”赵玉金告诉《中国科学报》记者,以小叶锦鸡儿为主的灌木,牛不爱吃,羊只在春末采食其花和嫩叶,并不受牧民待见。

对于草原而言,灌丛化到底是福是祸,目前学界尚无定论,但它已切实影响到草原的结构与功能。世界各地,尤其是北半球温带干旱半干旱地区,均面临这一困扰。

草原站想到的,是先解决眼前的问题。

白永飞向记者介绍:“我们的关注点是,首先,灌丛化是否可逆;如果可逆,有哪些办法可以恢复;找到这些办法后,还要看哪种办法最经济、最高效。这一系列工作,分别对应着科学问题、技术问题和工程问题。”

围绕灌丛化草原恢复,草原站设计了一系列控制实验——从干旱因素角度,试验了增雨、增雪对灌木的影响;从肥力角度,尝试施加氮肥、磷肥等,促进草本、遏制灌木生长;从放牧调控角度,开展相关放牧实验。

“每年都有20多名师生来这里开展相关实验,至今已连续做了7年。”白永飞告诉《中国科学报》记者,现在他们确信,通过合理的干预措施,灌丛化草原是可以恢复的。相关团队就灌丛化治理研发的一系列修复技术,从2025年开始小规模示范和推广。其中,“短周期、高强度放牧”的办法最巧妙,对控制灌丛生长有良好效果。

这种方法的原理很简单,先是把大批牛羊赶入灌丛化严重的区域,通过动物啃食快速“消灭”区域内的灌木和草类;之后通过水肥管理,利用草本植物水肥利用效率高、恢复快的特点,快速形成以草本植物为优势物种的草地。

“这就好比我们请来两桌客人,却只准备一桌菜,羊即便‘不爱吃’也没得选,不得不吃,从而成为我们快速清除灌丛的得力帮手。”白永飞解释说,单纯的人工清除、水肥管理等方式都成本较高,而把羊变成“劳动力”,既经济又高效。同时,在后期的水肥管理中,灌木“一步慢、步步慢,逐渐就衰退了”。

“巧妙方法的背后其实都有迹可循——都来自广泛而长期的定位研究。”王扬告诉记者,草原上许多有关退化治理、生产力恢复、生态保护等工作,要找到最优解,都离不开长期的实验研究与探索。

白永飞表示,接下来,他们还要用物种组成、生产力水平、生态稳定性、土壤碳汇功能等指标,表征草原灌丛化治理效果,“这个实验还要继续做下去”。

“能干一辈子的事业”

一项实验连续做7年,对草原站来说并不算什么,但对于学制只有三五年的硕博士生来说,却是另一番光景。

植物所博士生常鹏飞的研究方向是草地生物多样性和土壤固碳机理。2025年,他在草原站开展的小区实验是用激光雷达与高光谱传感器,采集144个样方中16种植物的三维结构与精细光谱数据,并结合可见光摄像连续影像,记录不同植物光谱的动态变化,进而探究多种环境因素对植物生长的具体影响。

王扬告诉《中国科学报》记者,这些光谱识别技术非常有意义,是进一步开展跨尺度生态系统遥感监测和区域生态质量评估工作的基础。

“我们这项研究,培养三四个博士不成问题。”常鹏飞对记者说,他在这项工作中只是一个“小角色”,需要课题组几代人“前仆后继地做下去”。

常鹏飞介绍相关实验进展。 戚金葆 摄

常鹏飞介绍相关实验进展。 戚金葆 摄

在草原站用180公里围栏围起来的35万亩草场“实验室”里,像常鹏飞这样的硕博士生还有很多。用白永飞的话说,有时候站上一下子来了一两百个学生,“撒到地里就看不到影儿了”。他告诉记者,有些学生都毕业好多年了,当初试验过的技术才能总结出来。“不光是学生,有的老师甚至一辈子只有一项技术得到验证或推广。”

在一处技术示范草场,《中国科学报》记者看到许多地块里都立着一块牌子,粗略一数,整个样地里有40多块。

“每块牌子都对应着我们这项技术大大小小的实验,40多块牌子意味着这项技术在推广之前,我们至少要做40多项实验,验证了才行。”白永飞告诉记者,不同技术的研发难度不同,但每一项要推广的技术,都必须从小区域试验开始,一直做到可复制、可推广。

“我们既然要做百年老站,有的实验也许需要做100年,甚至超过我们的寿命,这就需要几代人接续完成。”白永飞说,在草原站,一个人很难做出多项成果、拿下多个专利,每一套可复制、可推广的技术体系,背后既有基础研究,又有长期的实验验证,代表着几代人的努力。

“这是能干一辈子的事业。”白永飞笑着说。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。