|

|

|

|

|

33岁下潜马里亚纳海沟,这位女科学家想绣出海底“清明上河图” |

|

|

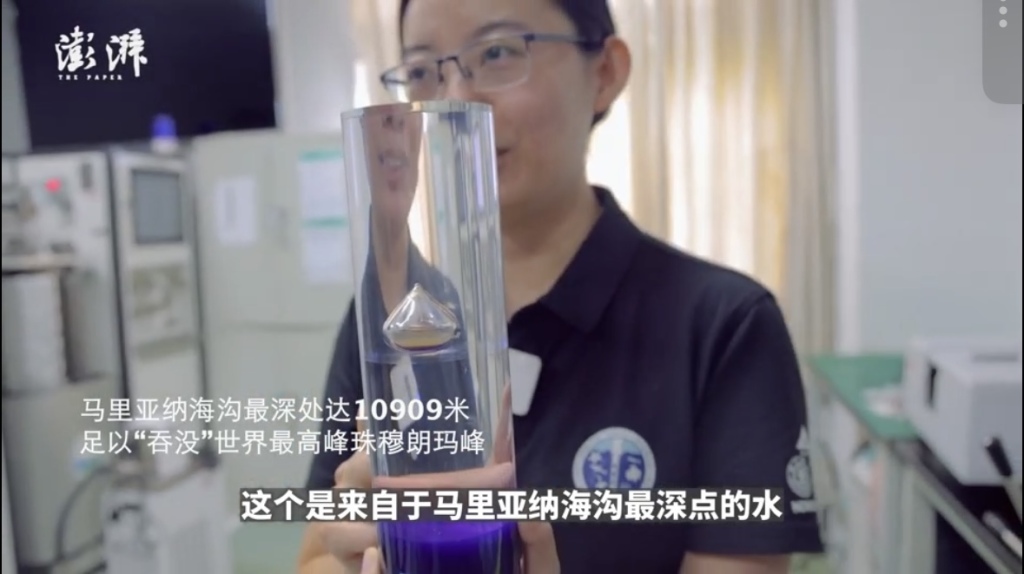

一滴水出现在赵维殳的课堂上,大一新生用清澈的眼神盯着这滴清澈的水。如果不是因为被封装在仪器中,它看起来没什么稀奇。

但下一刻,当得知这滴水的来历和内涵,没有学生能忍住不“哇”地出声。

这滴水来自全世界最深的海底,马里亚纳海沟约11000米深处,那里水压高达1100个大气压,相当于20头大象站在一个指甲盖上。

跟着这一滴水一起“浮出水面”的,还有近九成此前未被世界认识的微生物。这背后的采集和研究工作,都由赵维殳所在的中国科研团队完成。

马里亚纳海沟下的一滴水,被赵维殳做成了教具。本文图片均为受访者供图

马里亚纳海沟下的一滴水,被赵维殳做成了教具。本文图片均为受访者供图

?

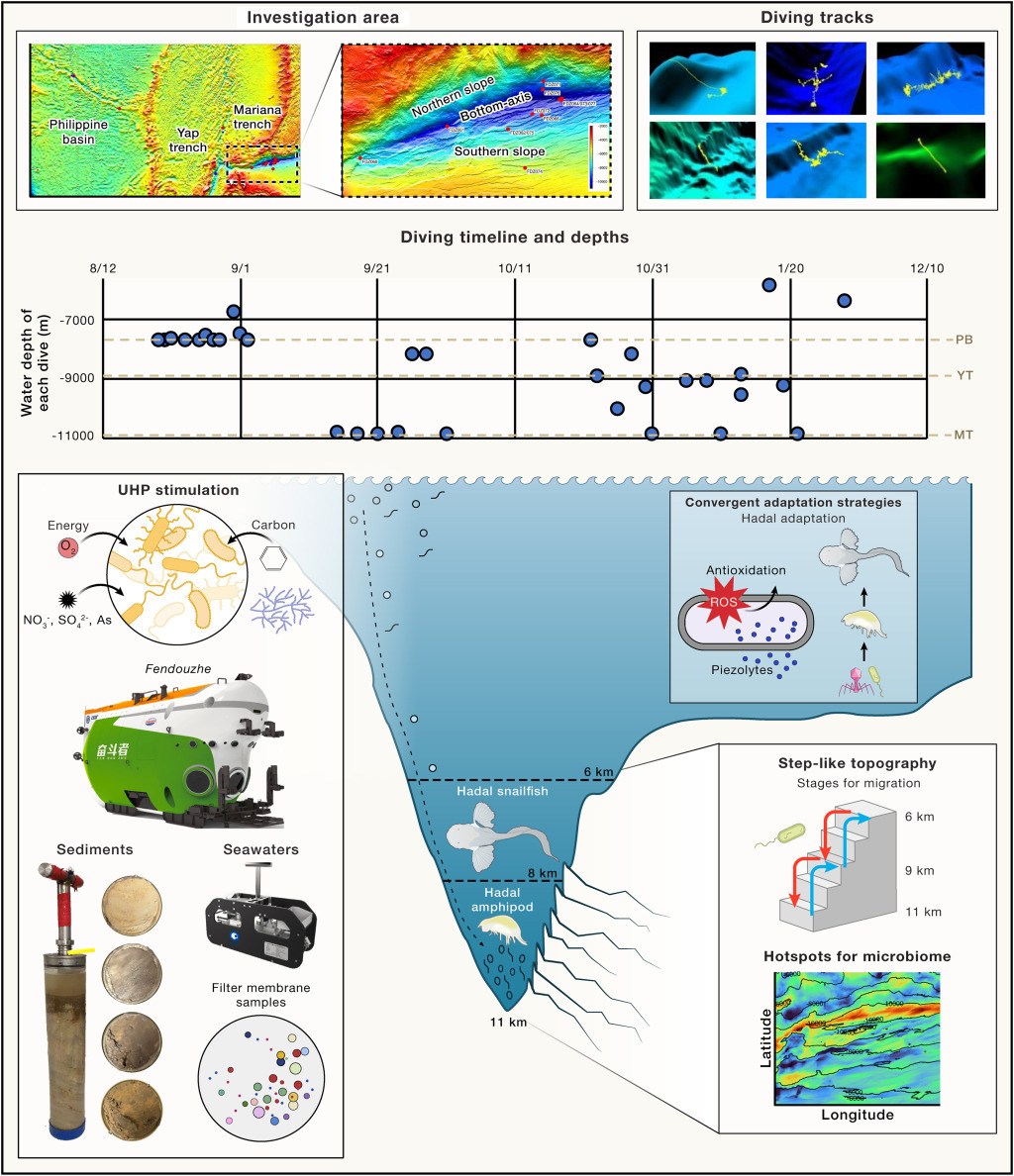

2021年11月,33岁的赵维殳搭乘我国自主研发的“奋斗者”号载人潜水器,下潜到马里亚纳海沟9700米深处,她的老师肖湘则在同一航次潜往了海沟最深的10909米处。航次结束的近三年时间,科学家团队争分夺秒,研究鉴定出7564种深渊原核微生物,其中89.4%为未报道新物种,由此建立并开放出全球唯一的深渊微生物大数据库。而以赵维殳为核心的数据分析团队则从中揭示出深渊生态系统的适应策略和新颖性成因,进一步拓宽人类对极端环境下生命过程的认知。

2021年,结束了西太平洋海域深渊科考任务的“奋斗者”号载人潜水器顺利返航(左四为赵维殳,右三为肖湘)

2021年,结束了西太平洋海域深渊科考任务的“奋斗者”号载人潜水器顺利返航(左四为赵维殳,右三为肖湘)

?

北京时间2025年3月7日凌晨,全球顶级学术期刊《细胞》(Cell)以封面专辑的形式,重磅发布赵维殳所在“溟渊计划”研究团队的深渊生命第一阶段科研成果:1篇旗舰文章勾勒项目全貌,3篇研究论文分别聚焦深渊中的原核微生物、无脊椎动物(钩虾)和脊椎动物(鱼类)——中国科研团队不满足于观察最深点的现象,而力图勾勒深渊全貌、个体乃至其中“文明”,按照赵维殳的话来说,他们是在绣海底的“清明上河图”。

3月7日,“溟渊计划”第一阶段成果正式发布。

3月7日,“溟渊计划”第一阶段成果正式发布。

?

1988年出生的赵维殳是上海交通大学生命科学技术学院副研究员,马里亚纳海沟以外,她的身影还出现在东南印度洋、南海冷泉、青藏高原热泉、珠峰登山大本营等出海和野外科考一线,探索着极端环境下微生物的生命过程。她还喜欢琢磨如何将这些科考经验和科学知识带去学生的课堂,显然也擅长于此。就在2024年,赵维殳以组别第一名的成绩,拿下全国高校青教赛理科组一等奖。

一个探险者和她的“溟渊”时刻

2021年11月13日,夜间潜次,在马里亚纳海沟九千多米的深渊,赵维殳知道有些东西向她打开了。

能来到这个地方,对赵维殳是偶然也是必然。赵维殳本科也就读于上海交大,大三那年,上海交大生命科学技术学院/微生物代谢国家重点实验室、深部生命国际研究中心主任肖湘刚开出一门《海洋世界探秘》的通识课,深深吸引了当时来旁听的赵维殳。肖湘也很快发现了这个对科研感兴趣的好苗子,在赵维殳大四那年,肖湘把她送上了中国当时唯一的深海远洋科考船“大洋一号”。这个当时船上唯一的本科生,亲手摸着采来的冰凉海水,眼神望向海底,决心开启极端生命的探索之旅。

2020年2月,中国研发生产的“奋斗者”号载人潜水器完成了总装和陆上联调。同年 11月,“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功达到最深处,坐底深度10909米。在此背景下,中国科学家果断决定启动去往马里亚纳海沟的科考航次,由上海交通大学、中国科学院深海科学与工程研究所、华大集团等多家单位联合主导的“溟渊计划”(马里亚纳海沟环境与生态研究计划,英文简称“MEER计划”)也应运而生,肖湘是联合发起人和召集科学家。

“那样深的海底是什么样的谁也不知道,只知道要先过去。”赵维殳说,其实最初登上科考船奔赴作业区时,大家还没形成一份完整的采样计划和研究方案,但各有科学假设。赵维殳主要研究微生物,其他还有包括研究大生物、地球物理、地质等各个方向的科学家。航次频遇台风,大家忍着头晕碰撞想法,“这是中国第一次到这么深的海洋进行探索,为什么不把所有的样品放在一起,做一个大的研究呢?”船上的科学家们“野心勃勃”,敲定分不同区域系统下潜调查。

在2021年之前,全世界登过月球的有12个人,去过马里亚纳海沟的只有9个人,且大多铆着最深点去。中国科研团队则希望在海沟沿着不同的坡度做全面调查,构建更完整的深渊“风貌”认知。他们商量着,要画出“清明上河图”般的海底图景。由此,被安排夜潜到9700米深处的年轻人赵维殳,反而成了登陆这个点的“世界第一人”。

当科考船到达采样目的地附近时,就会放下“奋斗者”号,一次坐主驾、副驾、科研人员三人。算上下潜和上浮的时间,赵维殳在潜器内待了将近12个小时。

在马沟海底作业的“奋斗者号”。

在马沟海底作业的“奋斗者号”。

?

“奋斗者号”一点点往下探,赵维殳很快被迷住了。黑暗中,荧光生物常“chua”一下,流星般闪过窗口,黄的、绿的、蓝的、红的。坐底的那一刻,潜水器头部的探照灯打开,海水呈现出一种此生未见的幽蓝色,循着光映射的地方,她的眼睛好像不断在快速变焦。刚开始只有蓝;再聚焦,游动的透明小水母、小虾开始被瞳孔捕捉到;往下看,荒漠一般的海床,其实趴着透明的海参、海星、海葵……原以为是高压下“生命禁区”的深渊,呈现出异常繁荣盛大的“生命狂欢”。当时当刻,便成永恒。

深渊中的生物

深渊中的生物

马沟海底海星

马沟海底海星

深渊中的生物

深渊中的生物

?

忙碌的不止赵维殳的眼睛。潜水器一侧,往下是“悬崖”,往上是峭壁,海沟如倒扣的山脉,但一阶一阶并不平整,“奋斗者”号在此爬出一段高差近八九百米的坡,伸出机械臂采样。赵维殳要负责采样计划,微生物样本用插入泥土的柱状工具收集;海葵等大一些的生物,放进生物箱;还有岩石,赵维殳的潜次捡到一块距今三百万年的玄武岩,被送给同航次的浙江大学地质学家吴涛做分析。

“人在万米深渊,不害怕吗?”记者问赵维殳。

她笑了,“不会怕这个,只担心科研任务完不成,担心我的科学假设是错的。”她很快补充,“但无所谓,证明或证伪对科学来说都有价值。”

一个科研人员和她的“Cell”之旅

上浮到船上后,时间被压缩得更紧。为了最大限度地保持海底微生物的活性,赵维殳和她的同伴们在船上马不停蹄地开始做样本处理,对它们进行高压培养,而新鲜的样本后续也让团队“抢救”到了一些深渊微生物未被发现的特性。

回到岸上,还有更枯燥繁重的工作,赵维殳所在的实验室里堆了一千七百多份样本,要再切块,放到小样品管里做提取检测核酸、蛋白等生物数据。这些实验数据最后经统计,达到了100TB,远高于其他国家科学家在过去10年海洋科考中的总数据量,“咱们中国科学家做事就是这个风格,能做的都做掉,能测的都测了。”彼时上海交大在校友杨元庆的资助下刚刚搭建“思源一号”超级计算平台,“溟渊计划”便是它跑的第一个大数据。

与此同时,赵维殳脑中一直运转着自己的科学假设,“我们的观点是,在马沟底部这样的极端环境,要么什么都没有,要么有比上面有更丰富的生命过程,高压会激发生命的特殊活性吗?”在下潜的过程中,科学家们已经用肉眼初见了一个“异常繁荣的海底生态系统”,而经过整体分析,团队鉴定出7564个物种水平的代表性微生物基因组,其中89.4%是新发现的——它跟全球已知的海洋微生物物种数量相当,直接将人们对深渊微生物的认知提升了一个数量级。

深渊微生物的超高新颖性和多样性,展示了深渊在新基因、新结构和新功能方面的巨大资源潜能。肖湘曾在接受媒体采访时谈到,这些资源为解决全球生物资源枯竭困境提供了新的选择,也为生物技术、医药、能源等领域的创新应用开辟了广阔前景。

但藏在庞大数据背后的,一定还有别的生命真相。就像《清明上河图》不仅还原了北宋风貌,还道出市井人物的关系。微生物在高压下生存的适应策略是什么?

三年时间,有时是凌晨,有时是梦醒,那些影影绰绰的真相被存在她大脑的“后台”,她一点点想,在团队和审稿人的意见中一点点打磨。终于,100TB“面目模糊”的大数据被“画龙点睛”成精简的科学理论,连同其他成果,在2025年被《细胞》(Cell)以封面专辑的形式重磅发布。

依托海量的、覆盖面极广的样本,赵维殳打破国际主流观点,发现这些“小家伙”的生存策略事实上有“精简型”和“多能型”两种。

“精简型就是,它把自己的基因组精简到极致,只保留核心功能,应对最关键的问题;而多能型相反,它的基因组很大,什么都往里放,但不需要的就先不表达、不用。”赵维殳补充介绍,“所以精简型是那些深渊特有的微生物类型,海底有‘垃圾’,它就利用高压来‘吃’垃圾;而多能型可以适配局部环境变化,在海底不同的地方迁移。”与此同时,深渊微生物们既相互依赖,也相互竞争,支撑起一个繁荣的“海底社会”。赵维殳说得兴致勃勃,“小家伙是不是和我们人的生存适应策略也挺像。”

赵维殳说,在被激发科研爱好之前,她被人说过做事“没长性”,哪怕真的走进科研世界,她好像也是“出成果比较慢”的那种。但在马沟的海底,这个研究极端世界的科学家感觉自己也被极端环境激发了,她觉得那些小小的生命伸出看不见的触角探向自己,试图告诉她一些生命的真相,而她将用一生去寻找这些真相。如今,她收到了其中一些真相,还把它们告诉了世界。

一个青年教师和她的“深渊套娃杯”

赵维殳的征旅途不止马里亚纳海沟,这位“高能量J人”闲不住,足迹遍及东南印度洋海底、南海冷泉、青藏高原热泉、珠峰登山大本营等出海和野外科考一线,哪里有极端环境,哪里就有她的研究课题,可能的话,她还渴望把研究做到太空去。

科考以外,赵维殳也毫不掩饰对教书工作的喜爱,她讲《海洋世界探秘》,还开了课程专门讲极端生命。“我的一些科学问题,其实是被学生追问出来的。”比如,曾有学生问她,在不同的环境中,生物的适应策略是趋同还是趋异?这在赵维殳看来是极有价值的问题,她把马里亚纳海沟和珠峰作为对照环境,发现确有趋同的现象,“这体现生命在起源时,就有一些固定的框架,我们正在研究这件事。”赵维殳说,教学会帮她回归初心,重新审视一些问题;而科研工作则提供手段和工具,推动她回答这些问题。

“教与研”相互促进的另一面,则是考验她能不能用简单直白的话语概述真理。写文章需要这个能力,讲课更需要。她喜欢把自己在海底看到的东西,展示给学生看,图片表达不够的,就用教具演示。她做了个遇到危险会“缩头”的海底火山中的生物“管虫”模型,每次她出其不意地让这个教具一“缩头”,底下的学生们就默契“哇”一声,赵维殳每次也被感染得很快乐,露出“得逞”的笑。

赵维殳制作的极端生物模型。

赵维殳制作的极端生物模型。

?

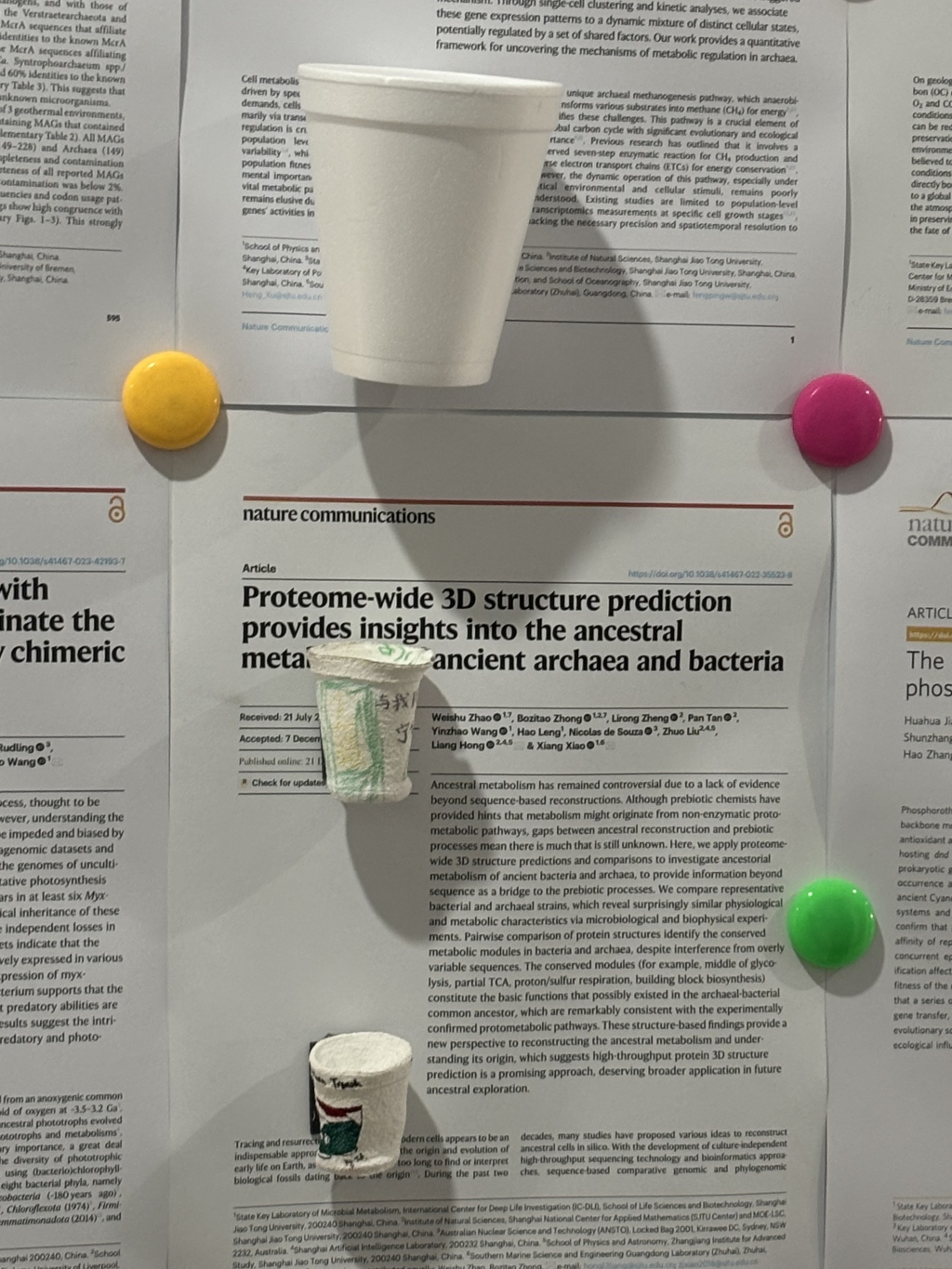

事实上,所有人都可能是赵维殳的学生——她的背包里惯常塞四个杯子,一个喝水,三个泡沫塑料“套娃杯”。三个杯子,一个是正常环境下的,一个曾被带去马沟两千米水深处,一个则是近万米深处。她常向人展示正常的杯子,再请他们猜杯子去到万米水深时会发生什么?有人说被压瘪,有人说没什么变化,这时,她再从正常的杯子里把另两个抽出来——人们会发现,两千米的杯小了很多,但万米杯却没比两千米杯小太多,三者的形状基本一致,“科学世界的规律常常超乎人们的想象。”

三个演示不同水深作用的泡沫塑料杯。

三个演示不同水深作用的泡沫塑料杯。

?

赵维殳也带硕士、博士生,“我跟肖湘老师差20岁,再过两年,比我小20岁的孩子就会进我们组来做实验了。”赵维殳说,不同学生的兴趣点不一样,方向也不同,有做陨石想研究生命起源的,有做计算机想做生命模拟的,“现在的学生很有想法,彼此之间会产生多元的碰撞,也会带来新的知识,我也要跟他们学。”

一个地球公民和她的“月球种菜”梦

“4岁时我就在想,我为什么活着?活着的意义是什么?后来我又问,生命的意义是什么?我一直在想这种问题。后来,做科研缓解了这种焦虑和追问,因为我开始自己找答案了。”

理性与感性,在这位“85后”女科学家的身上都很显然。看《流浪地球》电影时,赵维殳会认真琢磨太空电梯怎么才能造起来,看“50岁以上的老兵出列”时,她又深受感动。她在最新的一项研究中,把深海微生物样品放进哈工大的地面空间模拟火星舱里,发现了意想不到的结果,“在域外比如火星这样的超极端环境下,那些来自深海的微生物不仅能够存活下来,还能够快速演化,主要依靠产生巨大的突变。就像是,我这一代人算了不过了,让下一代能够活下去。”赵维殳说,“你看,是不是和《流浪地球》一样。这是微生物的智慧,也是生命的智慧。生命是非常伟大的。”

赵维殳在第七届全国高校青年教师教学竞赛现场。

赵维殳在第七届全国高校青年教师教学竞赛现场。

?

为什么要探究极端环境下的生命?赵维殳觉得,往近了看,它极具现实意义。被太阳暴晒后,有人会过敏起疹子,这实质是一种过氧化伤害,“我们人类的许多疾病、癌症、衰老等都与过氧化伤害,那马沟和珠峰的微生物适应策略是什么?就是抗氧化。”

而把这一生的研究放进更广大的维度,科学家想追问的,是这个世界乃至宇宙的源头,也是4岁女孩最初的疑问。赵维殳的头像,是一棵种在月球上的小小绿叶,背景是地球,赵维殳管这张图叫“月球种菜”。她觉得在她这一代,这是有可能发生的。

“我有一个最大的幻想,就是将来去到一个没有生命的外星,实践一下把它从没有生命的状态改造成有生命的状态,这就是对我们生命起源最大的证实。”赵维殳笑了,“这个幻想当然还很遥远,但我还年轻,还能继续努力很多年。行则将至嘛。”

(中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持项目)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。