近日,中国科学院广州地球化学研究所月球样品研究团队取得重要成果。该团队成员、博士研究生陈志铭等研究人员,在中国科学院院士徐义刚的指导下,针对嫦娥五号样品中的两块表壤角砾岩展开深入研究,成功揭示了早期月壤的组成情况。相关成果发表于《陨石学与行星科学》(Meteoritics & Planetary Science)。

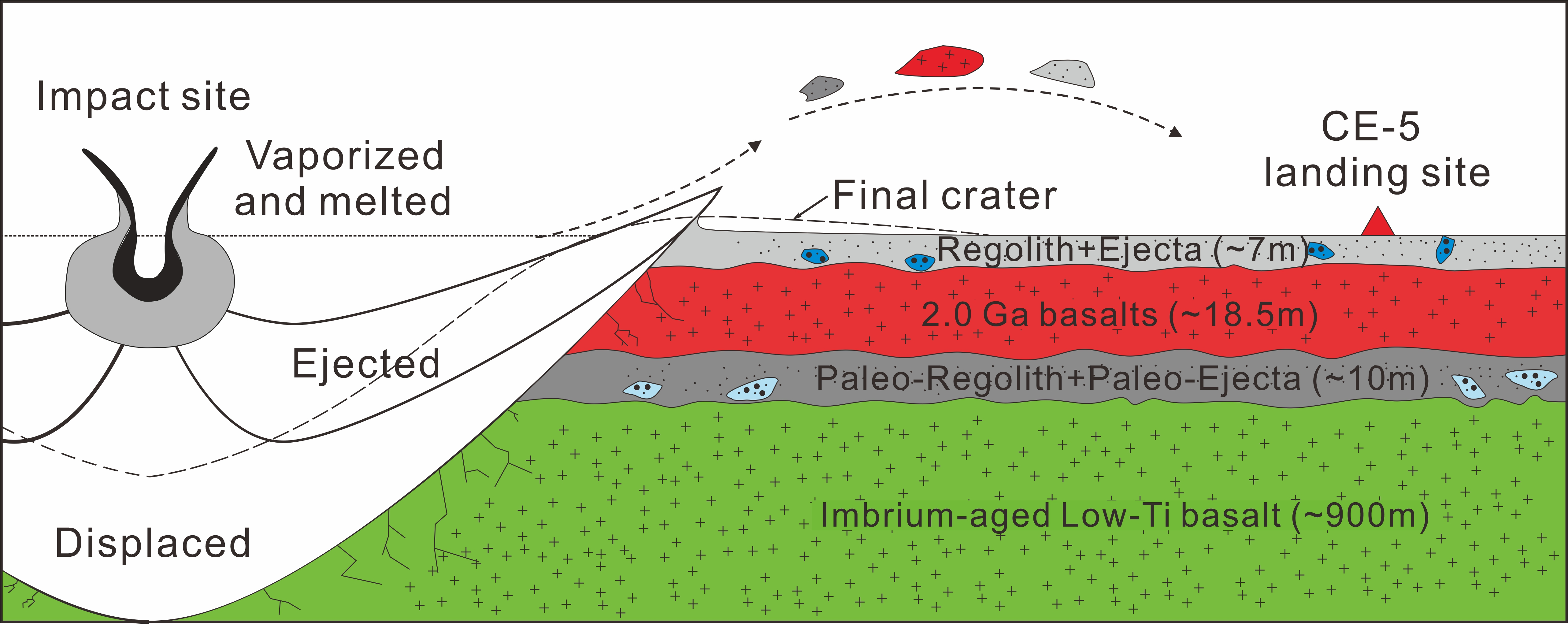

徐光启撞击坑纵向挖掘及抛射示意图。研究团队供图,下同

徐光启撞击坑纵向挖掘及抛射示意图。研究团队供图,下同

?

表壤角砾岩是由月壤受到撞击压实或加热过程固结而成。不同于不断接受太空风化改造的月表月壤,角砾岩一经形成便保持封闭,能够反映固结时早期月壤的状态,为了解月表物质迁移和演化历史提供了重要依据。目前,嫦娥五号大量工作集中于月壤中的玄武岩岩屑,而作为另一重要组分的角砾岩研究相对较少。

为此,研究人员在中国科学院院长基金等项目的资助下,对嫦娥五号样品中两块表壤角砾岩进行了详细的岩相学、地球化学及年代学研究。研究结果表明,相较于现今基本由本地20亿年玄武岩风化形成的月壤,表壤角砾岩样品含有更多来源复杂且年代古老的外来组分:包括镁质岩套苏长岩及高地撞击熔融岩;成分偏离嫦娥五号玄武岩范围的部分单矿物碎屑。

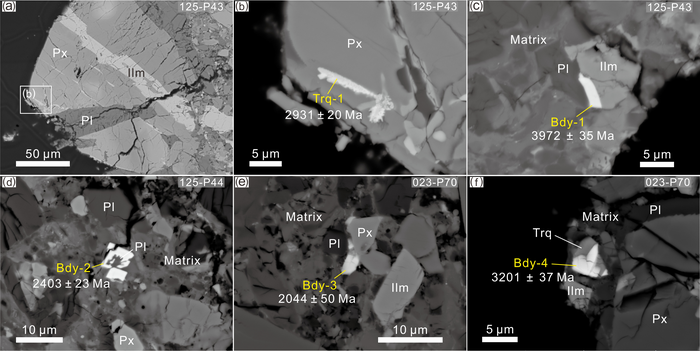

表壤角砾岩中含锆矿物背散射照片及年代学结果。

表壤角砾岩中含锆矿物背散射照片及年代学结果。

?

该研究还识别出五类成分各异的均质撞击玻璃,其绝大部分具有外来特征。除一颗斜锆石的年龄(2044±44Ma)类似于嫦娥五号玄武岩外,角砾岩中其他含锆矿物年龄偏老(2403-3972 Ma)。不同于先前遥感研究提出的外来物质均由表层横向溅射带来的观点,研究人员提出了一种新的解释:附近较大的徐光启撞击坑的纵向挖掘作用,也能够将这些外来物质带到嫦娥五号的采样点。

该研究拓展了目前为数不多的嫦娥五号角砾岩研究,其中识别出的多种外来组分为探讨嫦娥五号着陆区的物质来源提供了全新视角。这一成果有助于科学家们更深入地了解月球的演化历史和物质循环过程。

相关论文信息:https://doi.org/10.1111/maps.70042

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。