当地时间2024年1月1日16时许,日本石川县能登半岛连续发生多次地震,最强矩震级达7.5级,多地发布海啸警报。

据报道,自2020年12月以来,该地区的地震活动十分活跃,截至2023年12月底,震度为1以上的地震发生超500次。

中南大学地球科学与信息物理学院教授许文斌团队,联合美国加州大学伯克利分校、东京大学、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、成都理工大学等合作伙伴,揭秘能登地震的“级联破裂”机制,首次揭示了流体弱化断层强度、为强震发生创造条件并在震后触发地震群的关键机制。该成果近日发表于Science Advances。中南大学为论文第一完成单位,许文斌为论文唯一通讯作者。

强震的超长“前奏”

这场矩震级7.5级的强震,成为能登半岛有仪器记录以来最强烈的一次震灾,造成房屋倒塌、道路损毁、大面积停电和火灾,日本政府将其定为“极严重灾害”。

“这场地震之所以引起全球关注,不仅在于其破坏性,更在于它的超长‘前奏’。”许文斌表示,自2020年起,震中周围已持续三年多的中小型地震群不断活跃。这些小震也引起了科学家的诸多讨论。

长期致力于地震研究的许文斌,对每一次大地震几乎都会投入精力展开深入研究。能登地震发生后,他就注意到了异常:“一般来说,小震频繁后要么慢慢平静,要么发生一次中等地震释放能量,像能登这样持续三年小震后突然爆发矩震级7.5级的情况,在全球地震记录里都很少见。”

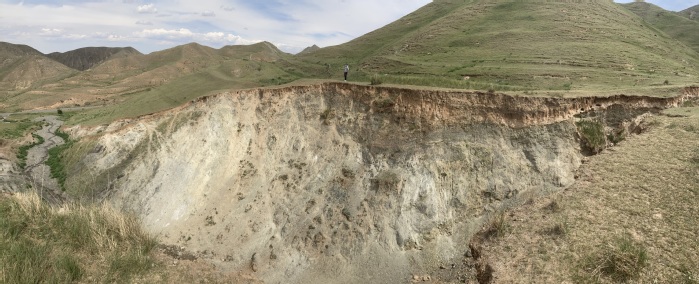

许文斌在甘肃观察海原断裂带老虎山断层。受访者 供图

许文斌在甘肃观察海原断裂带老虎山断层。受访者 供图

?

那些看似微弱的震动如何演化成一场毁灭性强震?小震和强震间有什么关系?地下到底发生了什么?许文斌决定联合合作伙伴,揭开能登地震的系列谜团。

要研究一场已发生的地震,最关键的是还原现场。可地震发生在地下数公里甚至数十公里处,人类无法直接看到断层活动,只能靠各种观测数据间接推断。

以往的研究表明,很多地震并非孤立的瞬时事件,它更像是一场漫长的多幕剧:不同断层接连上演,彼此作用,连锁触发,形成所谓的“级联破裂”。这种过程往往导致地震持续时间更长、能量释放更复杂、破坏力更强。能登地震正是这样一个典型案例。

基于前期研究,上述联合团队首先利用21组近场地震台站数据进行了高精度地震重定位,在此基础上重建出断层的几何形态。随后,他们联合远场地震波、雷达干涉测量技术、全球导航卫星系统和强震动记录等多源观测资料,逐层剖析了地震的破裂过程。

“地震台站就像贴在断层上的‘听诊器’,能捕捉到地震时地下岩层震动的细微信号。”许文斌通俗地解释,团队好比为地震装上了多角度的摄像机,逐帧还原了破裂演化的全过程。这种技术能捕捉到地面几毫米的细微变形,像从太空给地球做CT,能清晰看出地震前后地面的抬升或下沉。

一场先慢后快的“冲刺”

断层是地壳受力发生断裂,沿断裂面两侧岩块发生的显著相对位移的构造。地震大多是断层“动了”的结果,而断层是地震发生的“地下舞台”。

位于甘肃的海原断裂带老虎山断层。受访者 供图

位于甘肃的海原断裂带老虎山断层。受访者 供图

?

“如果把断层比作一面墙,那么地下流体就是‘雨水’,长期浸泡会让墙慢慢变松,最后轻轻一推就倒塌。”许文斌所说的地下流体,主要是指地下岩石缝隙中流动的水、天然气以及溶解在其中的矿物质,这些流体虽看不见摸不着,却能对断层产生巨大影响。

团队通过模拟计算发现,能登半岛地下存在一条“流体通道”。过去多年里,这些流体不断沿着通道向上渗透,慢慢“钻进”了能登地区的主要断层。流体进入断层后,会像润滑油一样减少岩石之间的摩擦力,同时还会对断层壁产生压力,让原本紧密贴合的断层慢慢分开。这个过程就像给生锈的铰链上油。

而自2020年开始的那些中小地震,其实是断层“被弱化”的信号。也就是说,每次小震后都会有更多流体涌入断层裂缝中,进一步削弱断层强度。这是一个恶性循环,即小震让断层出现更多裂缝,裂缝让更多流体进入,流体又让断层更易发生小震,直到断层的强度降到临界值,就像一面原本坚固的墙,长期被雨水浸透后逐渐失去强度。

那么,能登地震究竟是如何发生发展的?团队研究发现,能登强震的破裂过程分为两个关键阶段,就像一场“先慢后快”的冲刺。

第一阶段是“慢积累”。强震刚开始的18秒内,断层的破裂速度只有每秒0.6公里,破裂范围也局限于过去三年小震活跃的区域。“这时候的破裂,更像是推倒第一块多米诺骨牌。”许文斌解释,主断层的轻微滑动,首先触发了周边那些早已被流体“泡软”的次级断层,这些次级断层就像被泡胀的饼干,稍微受力就发生了失稳破裂。

第二阶段是“快冲刺”。18秒后,破裂速度突然飙升,并且沿着两条倾向相反的断层双向扩展。这时的断层已完全失去抵抗力,破裂就像野火一样蔓延。在震中西南方向,一个坚硬的强凹凸体最初阻挡了破裂的继续传播,但随着应力不断累积,它最终失稳破裂,带来新的能量释放。这一“延迟破裂”不仅加剧了震害,还使预测更加困难。

研究人员还发现,在主震发生后,原有地震群上方约3公里处新出现了一个地震群,却表现出“余震贫乏”的异常特征。以往强震后,余震会在几天内频繁发生,而这个新地震群在发生了几次小震后就突然平静了。这表明在该区域,流体弱化与非构造性破裂机制可能起到更重要的作用。

许文斌带学生观察海原断裂带老虎山断层。受访者 供图

许文斌带学生观察海原断裂带老虎山断层。受访者 供图

?

据介绍,该研究结果不仅揭示了能登地震的成因,也为理解复杂地震群的演化提供了观测证据和理论框架。更重要的是,这一发现对地震风险评估和减灾预警具有现实意义。

论文审稿人表示,该研究对2024年7.5级能登地震进行了全面细致的分析,重点探讨了复杂地震群断层在破裂过程和余震活动中的作用,包括主震断层与地震群断层之间的相互作用、延迟破裂机制,以及级联破裂特征。研究结果强调了断层非均质性和流体在控制主震破裂及余震活动中的关键作用,有望在复杂断层系统,尤其是地震群断层区域内的地震破裂动力学理解方面作出重要贡献。

“虽然人类还无法阻止地震的发生,但通过科学研究我们可以更了解它、更警惕它,从而减少灾难带来的损失。”许文斌表示,许多地震活跃带如我国西南的川滇地区,同样存在类似的复杂断层环境。团队将开展持续研究,如果能识别出哪些中小型地震事件可能演化成强震,就能更有针对性地开展防灾、减灾工作。

相关论文信息:

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adv6771

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。