近日,中国科学院南海海洋研究所(以下简称南海海洋所)研究员丘学林团队运用纵横波速比(Vp/Vs)成像方法,研究揭示了南海东部次海盆残余扩张脊岩石物质属性和成因。相关成果发表于《地球物理研究快报》。南海海洋所硕士研究生姜辉为论文第一作者,南海海洋所研究员黄海波、副研究员贺恩远为通讯作者。

南海东部次海盆残余扩张中心形成演化的模式示意图。研究团队供图

南海东部次海盆残余扩张中心形成演化的模式示意图。研究团队供图

?

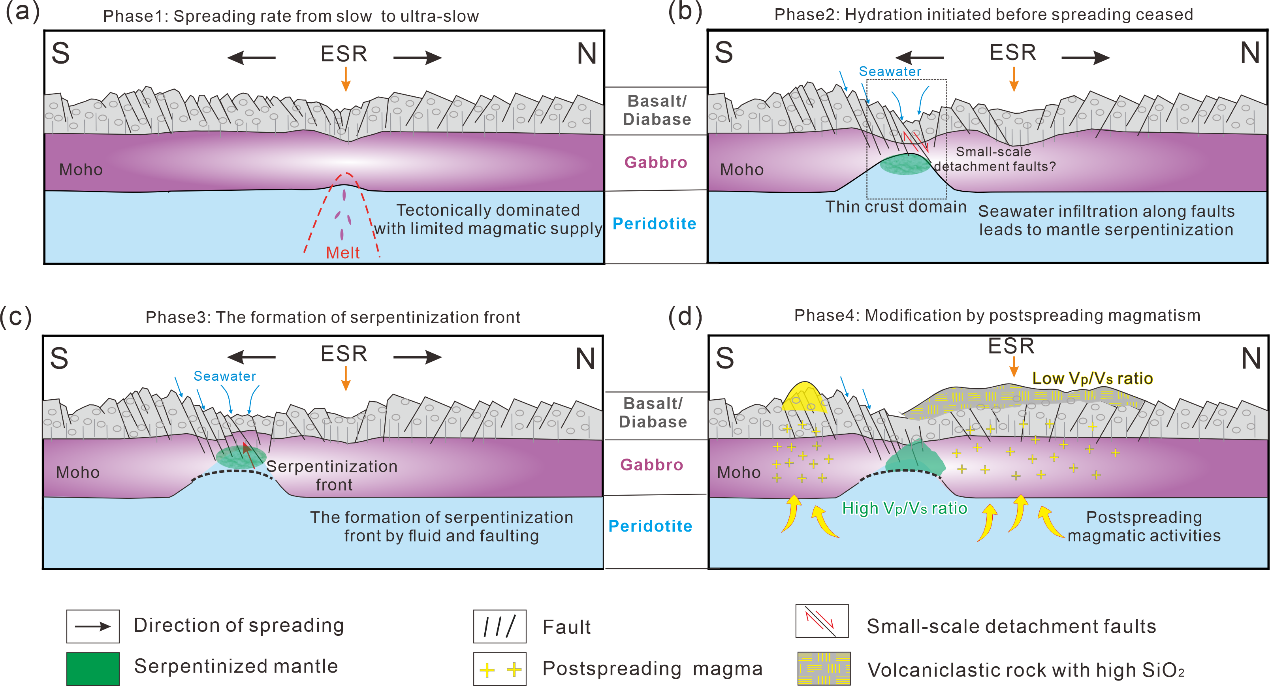

东部次海盆是南海面积最大的海盆,是研究南海海底扩张与构造演化的关键区域。东部次海盆~15.5 Ma停止扩张后,大量的后期岩浆在扩张脊附近喷发,持续近5个百万年。这些后期岩浆极大地破坏和改造了扩张末期的原生洋壳,导致其结构难以识别,阻碍了我们对南海扩张末期洋壳增生过程的认识。

研究人员基于横穿残余扩张脊、长约110公里的主动源海底地震仪剖面,利用P波、S波联合成像方法,获取了沿测线的Vp/Vs模型。模型有效区分了残余扩张脊附近的原生洋壳(Vp/Vs >1.7)和后期岩浆部分(Vp/Vs <1.7),并发现原生洋壳厚度明显减薄(3.3-4.3千米),下地壳近乎缺失。

研究人员认为,东部次海盆扩张停止前,随着扩张速率与岩浆供给量的降低,扩张中心附近的地壳中形成了深大断裂,为海水的下渗提供了通道。在洋壳减薄区域,海水到达上地幔并形成蛇纹石化橄榄岩,蛇纹石化橄榄岩在构造张力和断层作用下被动抬升,而洋壳较厚的区域则表现为局限于地壳深处的有限蚀变。

该研究揭示了岩浆-构造活动和水化过程的相互作用,为了解南海残余扩张脊洋壳的形成和改造提供了重要依据。

上述研究使用的海底地震仪数据由国家自然科学基金委南海北部地球物理共享航次项目搭载南海海洋所“实验2”号科考船采集,并得到国家自然科学基金、中国科学院青促会、广州市科技计划和南海海洋所自主部署项目的资助。

相关论文信息:http://dx.doi.org/10.1029/2025GL115670

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。