|

|

|

|

|

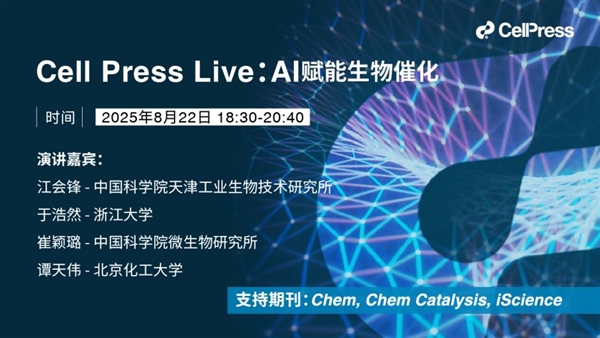

Cell Press Live: AI赋能生物催化 |

|

|

直播时间:2025年8月22日(周五)18:30——20:40

直播平台:

科学网APP

https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325201720484692099

(科学网微博直播间链接)

科学网微博

科学网视频号

【直播简介】

随着化学生物学和数字化化学的飞速发展,生物催化中人工智能(AI)驱动的研究正成为推动领域创新的核心动力。

生物催化利用天然和工程酶,不仅实现了复杂手性分子的精准构建,其作为一种高效环保的合成策略,显著降低了环境和工艺负担,更为绿色可持续化学的发展提供了关键路径。与此同时,人工智能技术在蛋白结构、化学反应设计、催化剂优化与预测中的应用,显著提升了研究效率与实验速度,推广了数字化化学的研究模式。

尽管近年来相关技术取得了长足进步,但要实现更广泛的应用与突破,仍需多学科科研人员携手合作。基于此,Cell Press细胞出版社旗下期刊Chem、Chem Catalysis及iScience将于8月22日(周五)晚18:30-20:40 联合举办【Cell Press Live:AI赋能生物催化】线上讲座,分享最新成果与前沿见解,共同推动领域的发展。

本次讲座将汇聚四位专家学者,围绕生物催化与人工智能融合的前沿进展展开深入讨论。基于Cell Press的跨学科理念,我们期待激发创新研究思路,推动前沿技术突破,共同助力绿色可持续化学的未来发展。

扫描二维码,免费注册参会:

【嘉宾简介】

▌个人简介:

谭天伟教授,现仼北京化工大学校长,中国工程院院士,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,“国家杰出青年基金”获得者,国家级高等学校教学名师,“973”项目首席科学家。获得2项国家技术发明二等奖,4项省部级科技进步一等奖(第一完成人);获得何梁何利科学与技术创新奖,谈家桢生命科学奖,亚洲青年生物技术杰出贡献奖等多项荣誉。并且目前已培养博士硕士研究生300余人。

▌报告主题:

数字化细胞工厂

▌报告摘要:

数字化细胞工厂:合成生物学是生物制造的关键支撑技术,可通过设计改造微生物实现颠覆性创新。数字化细胞工厂作为其核心工具,是基于计算机技术与微生物代谢数据构建的综合性代谢网络计算平台,通过模拟细胞生长与代谢为合成生物学研究提供高质量指导。本报告聚焦团队自建的“北京化工大学代谢网络模拟计算与分析平台”,内容涵盖研究背景、代谢网络模型数据库构建,融合酶学参数与热力学数据以提高模型真实性,配合优化算法开发与平台应用实践,形成面向合成生物学的系统化解决方案。

▌个人简介:

江会锋博士,中国科学院天津工业生物技术研究所二级研究员,博士生导师。入选国家科技创新万人领军人才、国家自然科学基金优秀青年基金、天津市杰出青年基金、中国科学院人才计划;获天津市自然科学特等奖、云南省科学技术进步奖特等奖、中国技术市场协会金桥奖二等奖等。

主要致力于新酶改造设计研究,是2021中国科学院年度团队——人工合成淀粉“技术造物”团队的核心领衔科学家之一,设计了全新的甲醛缩合酶,解决了淀粉合成途径中从一碳到多碳的聚合难题。在国际上首次实现从甲醛到乙酰辅酶A、再到可降解塑料的无碳损人工生物合成;创建了合成紫杉醇、灯盏花素等天然产物的细胞工厂,将天然替代品的生产效率提升了6000多倍;开发了新型长片段DNA聚合酶,搭建了国内首台Kb级基因拼接仪与合成仪。在Science、Nature Plants、Nature Communications、Molecular plant、Research等期刊上发表SCI论文100余篇,已申请专利40余项,近五年转化近亿元。

▌报告主题:

人工智能驱动的蛋白酶改造与优化

▌报告摘要:

蛋白质设计是合成生物学与生物制造领域的核心挑战。传统方法依赖大规模实验试错和经验推导,效率低下且受限于对 “序列 - 结构 - 功能” 关联的认知不足。近年来,人工智能(AI)技术的突破为蛋白质设计带来了革命性变革。本研究融合理性设计和人工智能策略,开发设计了二氧化碳生物转化的多个新酶,为建立二氧化碳人工合成路线奠定了基础;针对天然产物合成的P450酶,创建了基于扩散模型的新酶设计方法,能够精准的设计出具有指定功能的P450酶序列,为P450酶从头设计提供了新思路;针对DNA化学合成高污染、低效率的问题,开发设计了DNA生物聚合酶,搭建了国内首个DNA生物合成仪,助力合成生物学快速发展。

▌个人简介:

于浩然,浙江大学研究员,博士生导师,浙大杭州国际科创中心合成生物学研究所副所长。本科、硕士毕业于天津大学,博士毕业于英国伦敦大学学院,曾在英国伦敦大学学院开展博士后研究。主要研究方向包括蛋白质工程、酶分子智能设计、蛋白质内非天然氨基酸引入系统构建等,在Nat. Commun.、PNAS、Angew Chem Int Edit等期刊发表40余篇论文,主持国家自然科学基金项目、浙江省“尖兵”研发攻关计划项目等。兼任BioDesign Research期刊青年编委,Science Advances, Nature Communications, ACS Catalysis等杂志审稿人。

▌报告主题:

机器学习辅助的酶蛋白设计与改造

▌报告摘要:

酶蛋白广泛应用于医药、化工、能源、农业和消费品等领域。然而,为了满足工业需求,天然酶分子往往需要经过工程改造,以增强其稳定性、活性、选择性。传统的蛋白质工程方法,如定向进化,虽然有效,但通常耗时且劳动密集。近年来,人工智能和自动化设施的发展为优化这些过程提供了新的机遇。本次报告主要分享课题组在利用传统小样本机器学习算法、深度学习算法、自动化设施等在设计及改造酶蛋白活性、稳定性等方面的进展,所涉及的酶分子包括氨酰tRNA合成酶、末端脱氧核苷酸转移酶等。

▌个人简介:

崔颖璐,中国科学院微生物研究所青年课题组PI、博士生导师,获国家优秀青年基金资助。主要研究方向为基于人工智能的微生物酶设计。以第一和通讯作者(含共同)在Science、Nature Catalysis,Nature Communications,ACS Catalysis等国际期刊发表论文30余篇。目前担任中国毒理学会计算毒理学专业委员会委员,中国化工学会生物化工专委会-青年学者工作委员会委员,iMeta、Green Carbon期刊青年编委。

▌报告主题:

计算蛋白设计与酶催化

▌报告摘要:

微生物酶是微生物进行物质转化的核心元件。随着对微生物资源的不断探索,微生物学领域正经历从理解生命本质到人工创制的转变过程。然而,传统的酶学研究方法在应对这一挑战时面临一定的通量限制,难以满足微生物应用领域发展的迫切需求。近年来,随着基因测序技术的突破和生物信息数据的快速累积,计算生物技术获得了前所未有的发展,为微生物酶资源宝库的深度挖掘及精准设计提供了创新的研究思路。我们将前沿计算技术应用于微生物酶学研究中,发展了“酶功能重塑”、“酶骨架设计”等基于人工智能模型及力场函数的计算设计方法,并面向微生物碳、氮元素代谢途径中的重要酶,在干湿结合的研究体系基础上,深入理解微生物酶进化过程中暗藏的复杂规律,拓展其非天然催化功能,有效延伸了微生物的物质转化能力。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。