人工智能(AI)研究方法正在推动材料科学领域的范式变革。在硬质材料研究领域,数据驱动方法已在硬材料等具有明确原子结构的体系中取得突出成果,实现了材料性能的精准预测和显著提升。然而,当研究对象转向水凝胶、弹性体等软物质材料时,这一方法却面临严峻挑战:软物质中较弱的分子间作用力及复杂的多尺度结构使得构效关系高度复杂,导致数据构建困难、特征提取不清晰、模型可信度与预测准确性不足,致使“AI for Soft Matter”这一潜力巨大的研究方向仍处于探索初期,亟需理论与方法上的突破。

近日,日本北海道大学龚剑萍、范海龙团队基于蛋白质数据库,创新性地提出了一种融合数据挖掘、仿生实验设计与机器学习的“三位一体”智能设计策略,成功预测并开发了水下粘附强度达到兆帕(MPa)级的超粘水凝胶。这一成果不仅在水下粘附材料领域实现性能重大突破,也为功能软物质材料的智能化设计提供了新的思路。

2025年8月6日,该成果以“Data-driven de novo design of super-adhesive hydrogels”为题发表在Nature期刊上,并选为封面。北海道大学龚剑萍教授、范海龙副教授(现深圳大学副教授)、瀧川一学(Ichigaku Takigawa)教授、李伟博士(现苏州实验室研究员)为共同通讯作者,博士生廖鸿广和胡晟博士(现大阪大学助理教授)为共同第一作者。

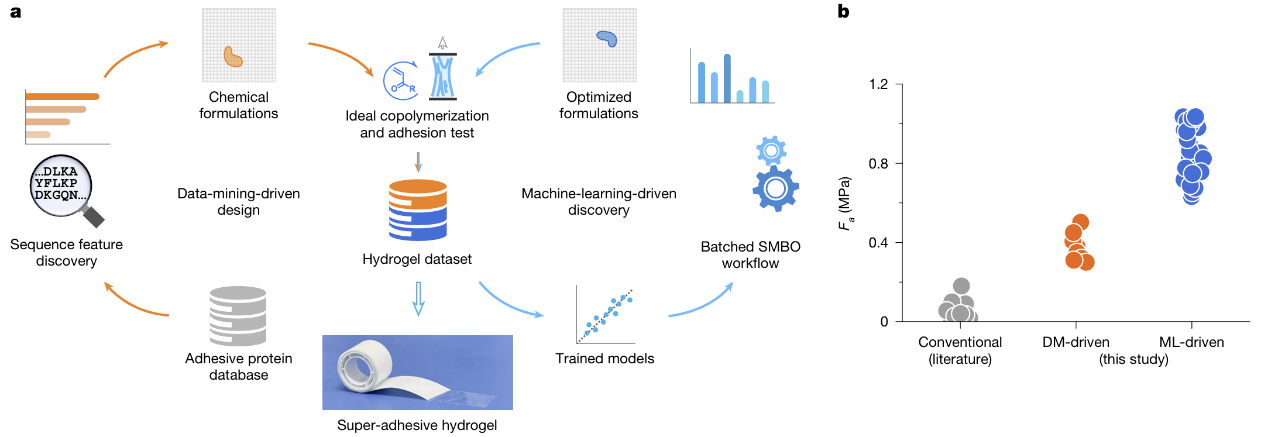

“三位一体”的设计策略:本研究以水下粘附水凝胶为模型体系,首次构建了从蛋白质序列数据库到软物质材料数据库的端到端(End-to-end)智能设计框架(图1a),为数据驱动范式在软物质材料开发中的应用提供了全新范例。该框架将蛋白质数据挖掘、实验合成验证与机器学习优化有机融合,构建高质量的小样本训练集,并据此成功优化出了一系列粘附强度突破1 MPa的超强水下粘附水凝胶,创造了该领域新的性能记录(图1b)。

图1:数据驱动的水下粘附水凝胶设计策略。

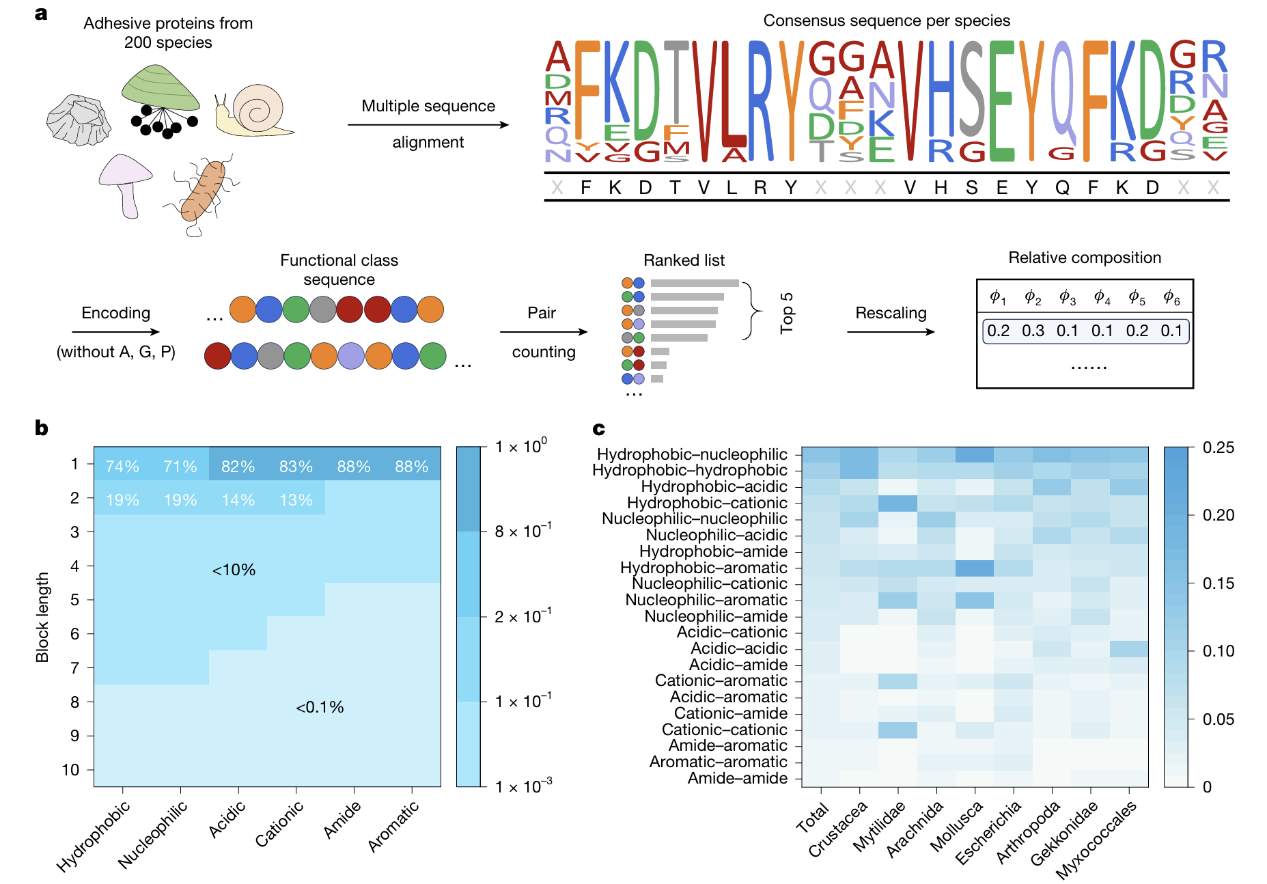

学习大自然,挖掘蛋白库:由于构效关系复杂,如何高效构建高质量材料数据集一直是数据驱动范式在软材料设计中面临的核心挑战。蛋白质作为天然软物质的典型代表,其功能依赖于精准复杂的序列结构。而蛋白质数据库是全球规模最大、信息最丰富的科学数据库之一。在研究的第一阶段,团队深入挖掘包含24,707种粘蛋白的数据库,提取关键序列特征指导仿生水凝胶合成,开创了“生物大数据→软材料设计”的新路径(图2a)。团队依据氨基酸6类理化性质,通过种群排序、共有序列提取、氨基酸编码及邻位残基分析等手段,揭示天然蛋白的氨基酸离散分布规律(图2b)与邻位残基偏好(图2c)。在此基础上,构建配方描述符,将特征序列映射到理想无规共聚(Ideal random copolymerization)合成的高分子链中,生成180个代表性配方以指导后续仿生水凝胶的合成。

图2:粘蛋白的数据挖掘

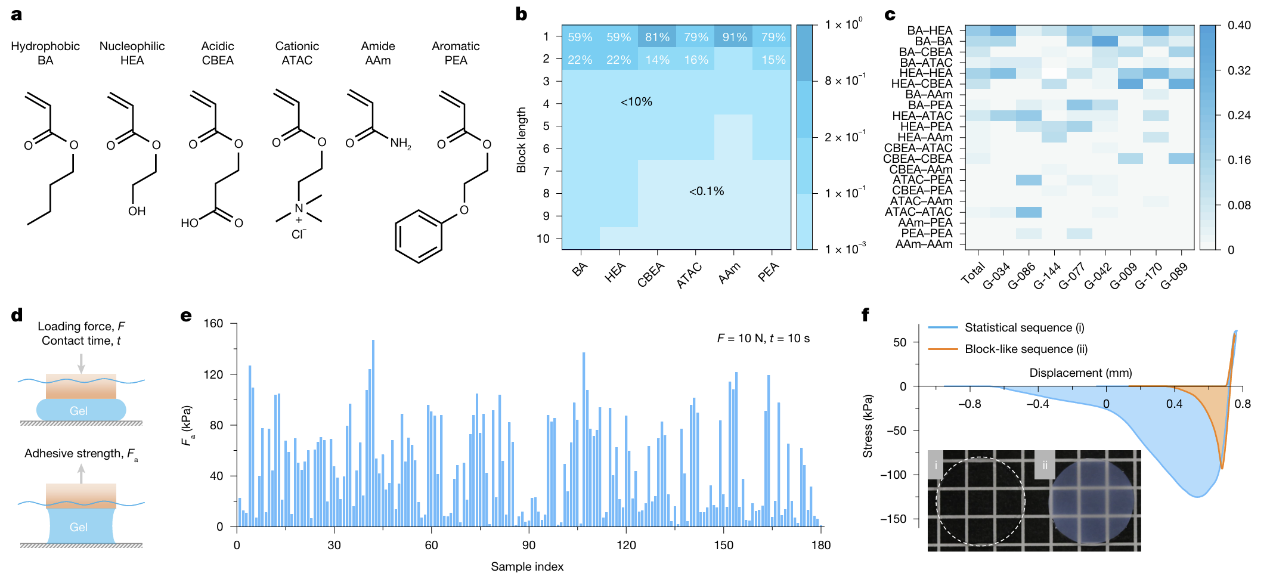

仿生水凝胶设计,高质量数据集构建:第二阶段,团队通过系统的单体筛选和反应动力学分析,优选出6种两两之间竞聚率接近1的丙烯酸类单体,以代表6大类氨基酸(图3)。基于数据挖掘配方,利用理想无规共聚“复刻”特征序列的邻位偏好,重构蛋白序列的仿生结构。实验结果显示,这些水凝胶在水下粘附性能表现上明显优于采用相同组分但序列呈嵌段分布的水凝胶。系统测试表明,多个仿生样品的水下粘附强度突破0.5MPa,超越文献报道的同类材料,验证了仿生设计策略的优势(图1b)。这一由180个样本组成的“高质量小规模数据集”,为后续机器学习建模提供了可靠基础。

图3:仿生粘附水凝胶的合成。

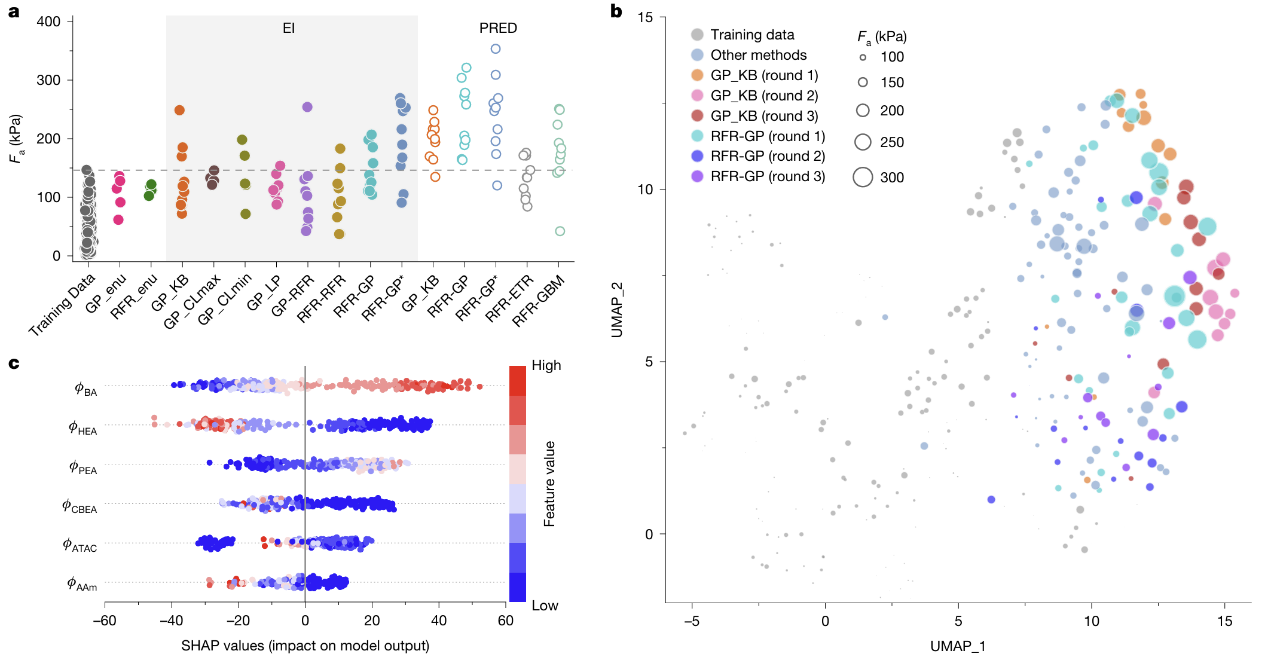

机器学习优化,粘附性能升级:第三阶段,团队基于仿生水凝胶数据集,采用顺序模型优化框架(Sequential model-based optimization,SMBO),对水下粘附性能进行预测。经过多轮迭代优化,最终获得341个水凝胶样本(图4a,b)。其中多款样本水下粘附强度超过1 MPa,相较原始仿生数据集(0.5 MPa)进一步提升,刷新了同类水下粘附材料的性能记录(图1b)。通过SHAP(SHaply Additive exPlanations)分析,团队进一步揭示了以疏水作用与静电吸附协同为核心的粘附机理(图4c)。

图4:基于机器学习的粘附性能优化。

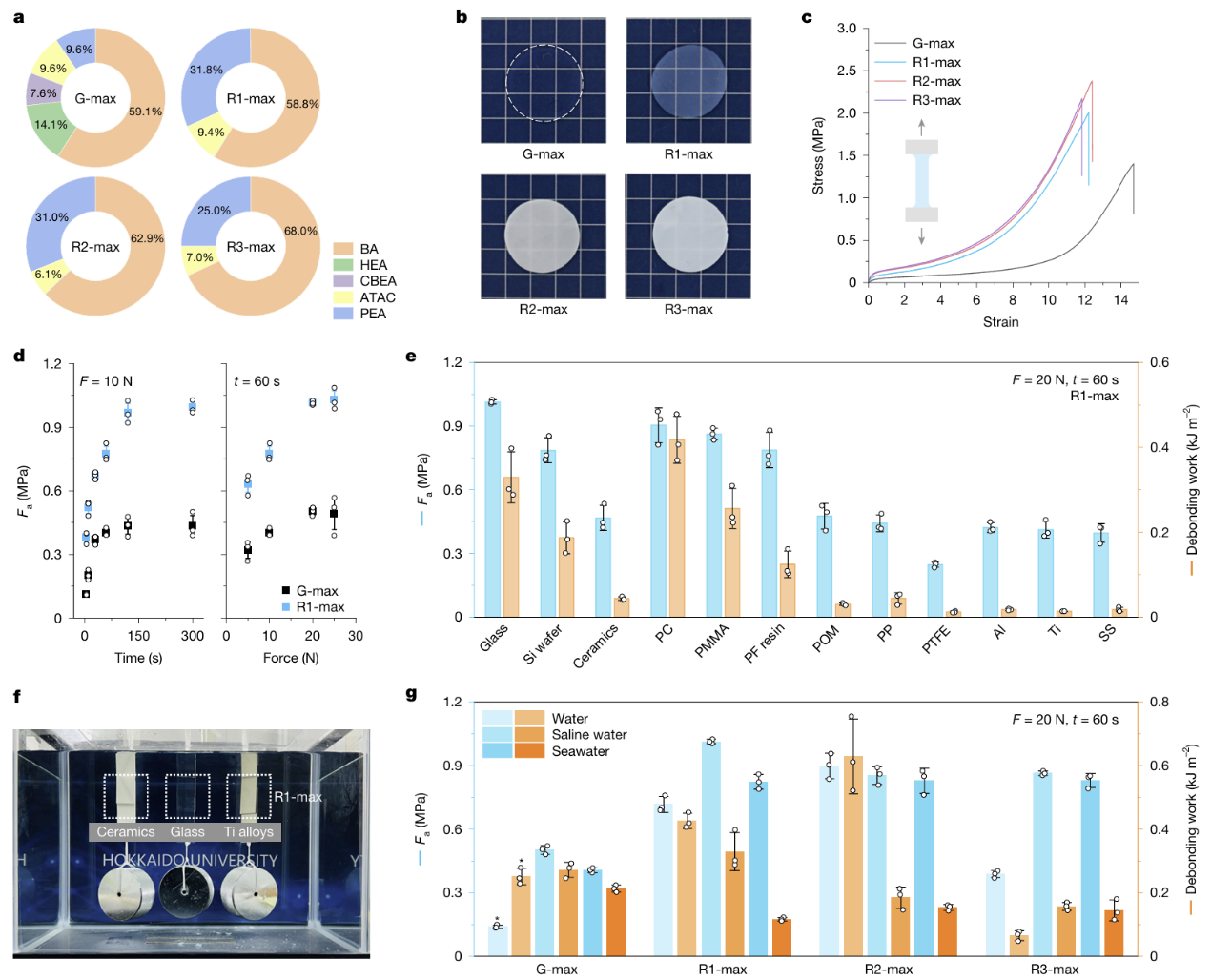

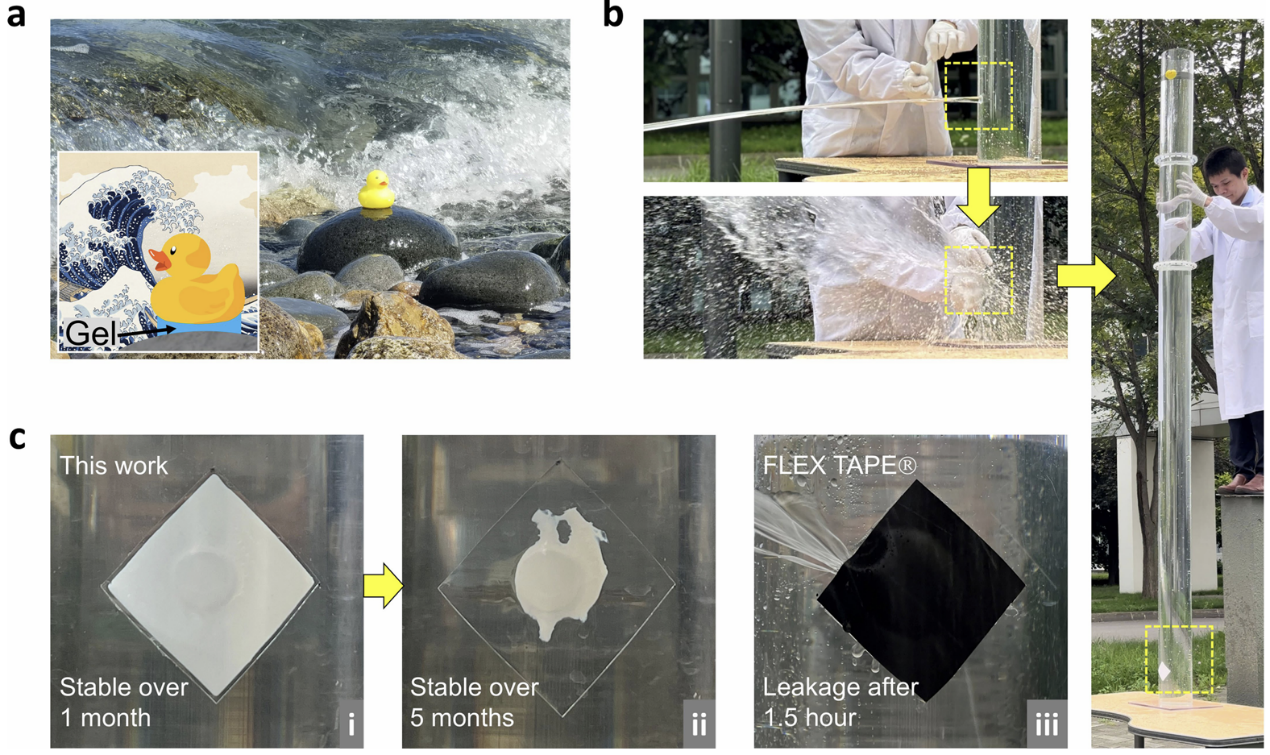

系列强粘材料,多元应用前景:研究最后阶段,团队对优化所得超强水下粘附水凝胶样品进行了系统性能评估(图5,6)。结果显示,机器学习优化水凝胶(R1-max、R2-max、R3-max)较仅依赖数据挖掘的仿生水凝胶(G-max)具有更强的水下粘附强度和更优力学性能。这类材料在不同环境中展现出差异化粘附性能,契合自然界中粘蛋白功能多样性的特征。例如,在纯水中,R2-max展现出卓越的粘附性能, 在高压漏水管道封堵实验中表现出超强的粘附可靠性,可稳固粘合超半年以上;而作为对比,美国Flex Seal公司推出的水下粘附胶带仅能坚持1.5小时(图6b,c)。在生理盐水中,该类水凝胶在多种基底上均展现出优异的粘附强度,经过200次反复贴合-剥离循环后仍保持稳定粘附性能,且在1公斤负载下持续支撑一年以上,显示出极高耐久性。在真实海水环境中,R1-max可将橡胶小黄鸭牢牢固定于潮湿岩石上,抵御海浪持续冲击,充分验证其在极端环境下的适用性。值得一提的是,这一标志性画面被选为当期Nature期刊封面。

图5:一系列水下粘附水凝胶的性能表征。

图6:一系列水下粘附水凝胶的性能展示。

综上,该研究展示了一种突破性的材料设计范式:从自然规律中提炼设计语言,通过数据挖掘重构功能特征,在人工聚合物链中实现蛋白序列的结构迁移,并借助AI不断拓展材料性能边界。该工作不仅打破了传统试错的局限,为软物质材料设计提供了全新的技术路线,也为人工智能辅助材料设计研究开辟了更广阔的发展空间。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09269-4