中国科学院广州能源研究所研究员汪鹏团队在中国科学院战略性先导科技专项课题以及海南电网“基于多变量机器学习的电-能-碳核算体系研究”资金项目的资助下,在电力系统碳排放监测领域取得新进展。近日,相关成果发表于《能源》(Energy)。

电力行业是人为碳排放的主要来源。当前,火力发电厂碳排放监测主要依赖于企业自主上报、安装的排放监测设备,或基于太阳同步轨道卫星的稀疏观测数据进行反演。上述方法普遍存在数据易被篡改、成本高昂、监测频率受限等问题。

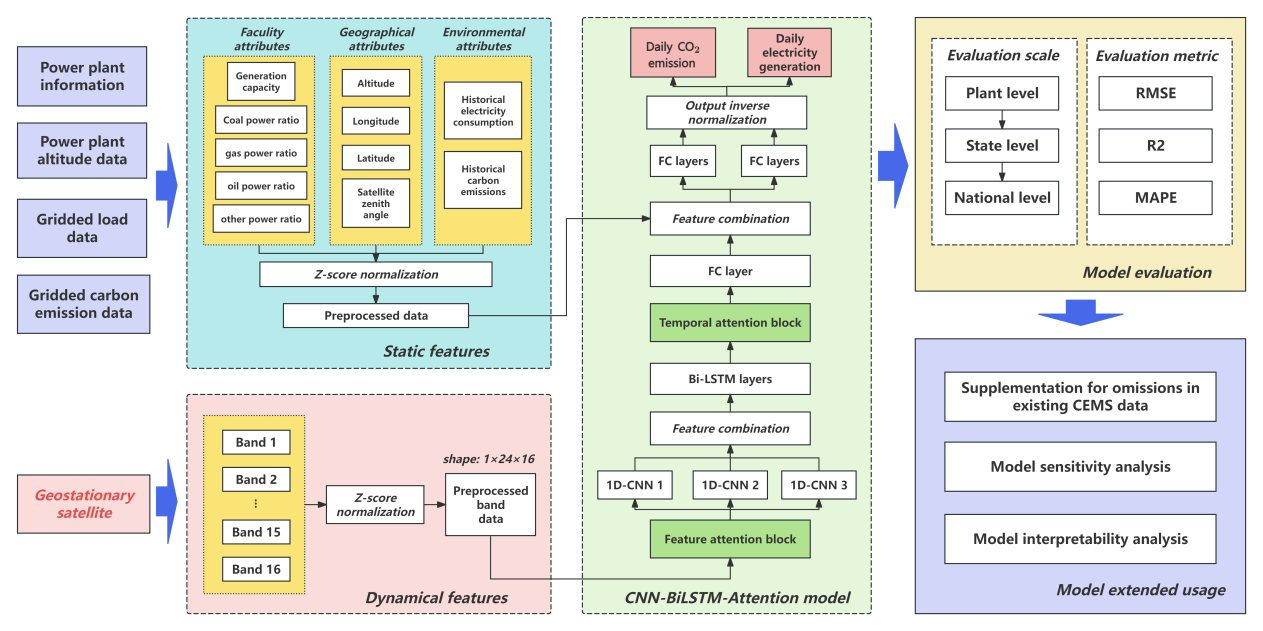

相关研究框架。研究团队供图,下同

相关研究框架。研究团队供图,下同

?

为实现低成本、高频率的连续监测,研究人员提出了一种融合深度学习与自注意力机制的实时碳排放监测方法,首次基于高频地球同步轨道卫星数据,实现了火力发电厂日尺度碳排放量与发电量的滚动协同监测,为电力行业碳排放监测提供了新路径。

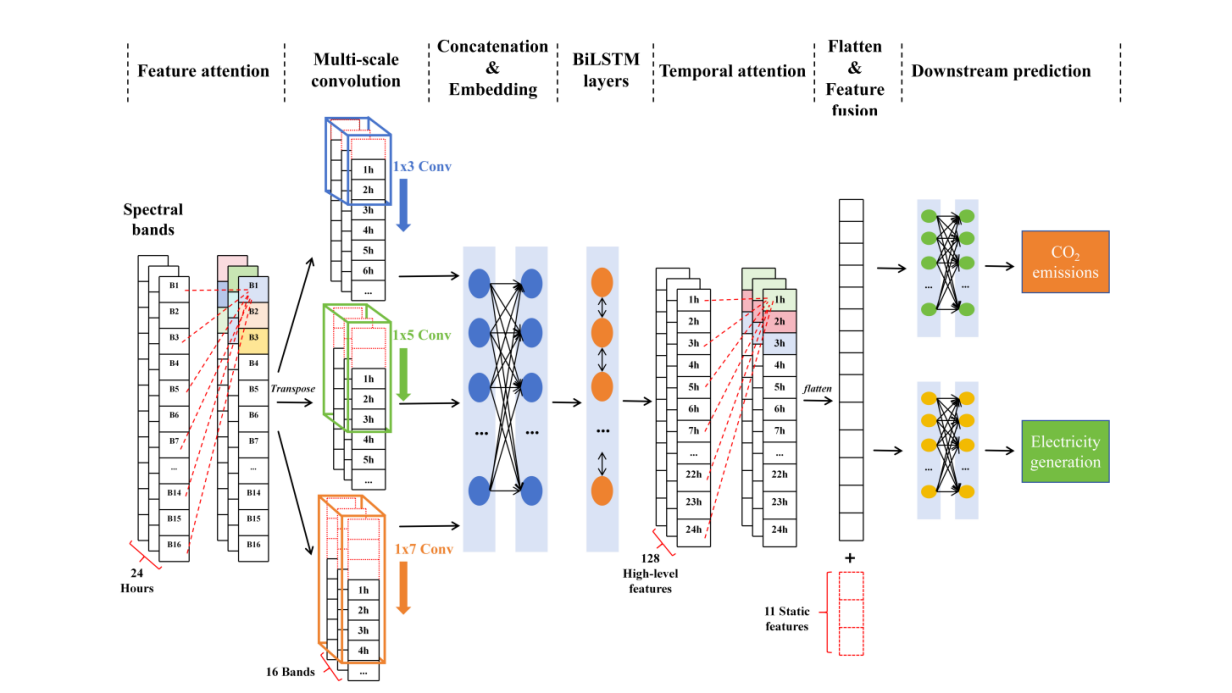

研究人员以美国环境保护署管理的火电厂为研究对象,采用GOES-16地球静止卫星提供的多光谱遥感数据及火电厂相关静态信息作为模型输入,以火电厂日尺度的碳排放与发电量数据为预测目标,构建端到端的监测框架。在算法设计上,模型融合了卷积神经网络、双向长短期记忆网络和特征与时间双重注意力机制,显著提升了模型测算的准确性与鲁棒性。

在模型评估方面,研究人员从个体、区域、国家三个空间尺度验证了所提模型架构(CNN-BiLSTM-Attention)的性能优越性。以碳排放为例,模型在RMSE、MAPE、R2等关键指标上相比传统方法平均提升10%-14%、5%-7%和16%-25%,在区域和国家尺度上亦展现出良好的测算准确性。

碳排放监测模型架构。

碳排放监测模型架构。

?

在模型扩展应用方面,研究人员首先利用完整卫星数据对美国环境保护署统计数据进行补充评估,发现火电厂碳排放和发电量数据存在约10%-25%的潜在记录遗漏。其次,通过误差敏感性分析发现,季节因素和火电厂排放规模对模型预测精度有显著影响。此外,基于自注意力权重开展的模型可解释性分析表明,模型高度依赖编号为5、7、8和10的波段数据,这些波段与大气中的二氧化碳浓度与水汽条件密切相关;同时模型对白天信息权重较高,在夜间则通过红外波段数据进行有效补偿。

该研究开创性地将地球同步轨道卫星的高频遥感数据引入火电厂碳排放与发电量的同步监测,为构建第三方高频、低成本、广覆盖的碳排放监管体系提供了重要技术支撑。该方法可为政策制定者和能源监管机构提供实时碳强度评估工具,支撑电力系统碳配额动态调整与低碳调度策略优化。未来研究可进一步融合多源卫星数据与物理机制模型,提升模型的可解释性与通用性,助力构建智能化、透明化的电力行业碳监测新路径。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.137570

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。