近日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所农业清洁流域创新团队明确了气孔形态类型在调节叶片性状与环境因子之间相互关系中的重要作用,发现通过区分禾草类和非禾草类植物气孔类型的差异,能够改变气孔形态性状随环境因子的变化格局,为植物性状与生理功能的协同性在大尺度研究中提供了依据。相关成果发表在《自然—通讯》(Nature Communications)上。

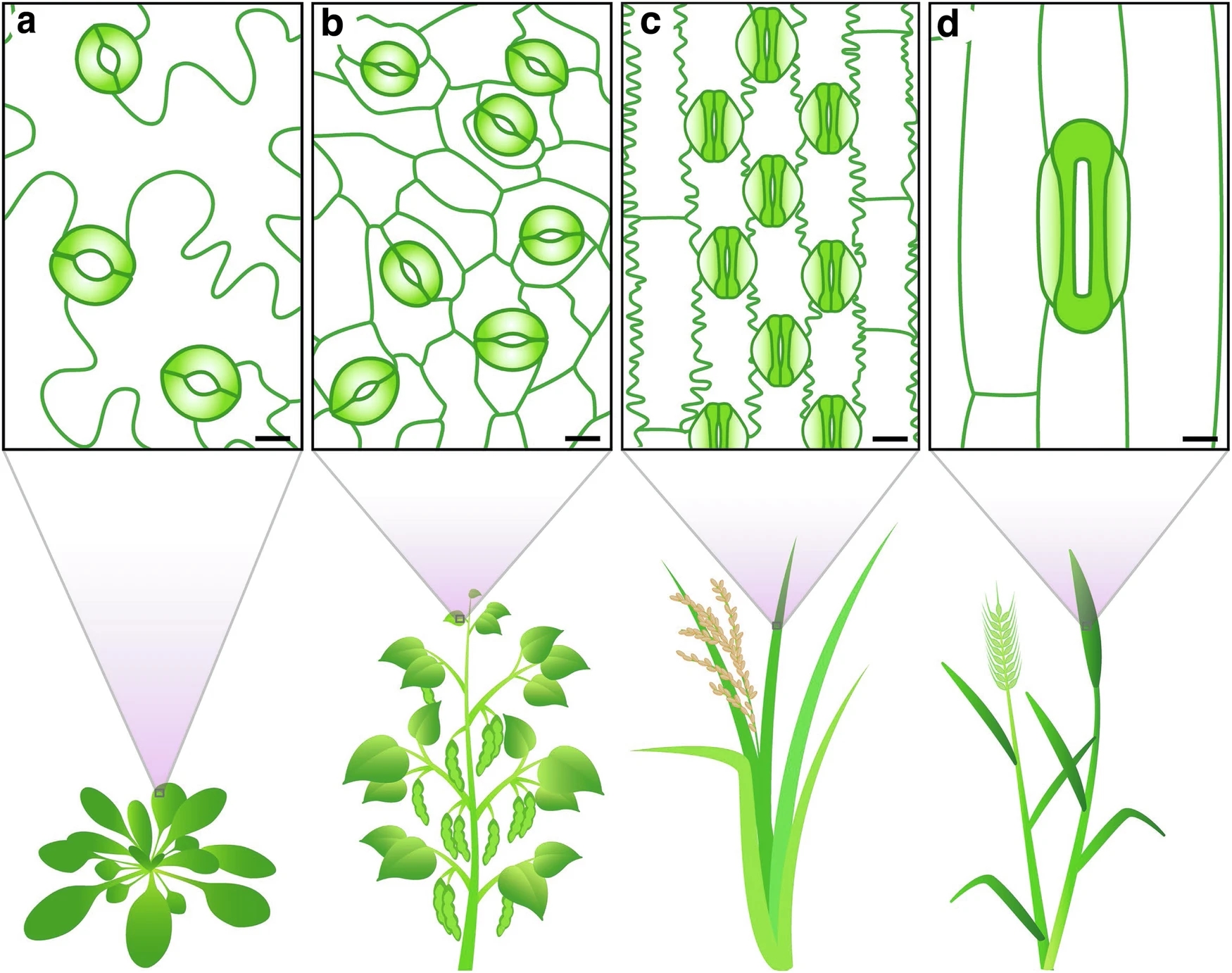

ab为非禾草类植物肾形气孔,cd为禾草类植物哑铃形气孔。中国农科院供图

ab为非禾草类植物肾形气孔,cd为禾草类植物哑铃形气孔。中国农科院供图

?

禾草类植物(如玉米、小麦、水稻等)叶片气孔呈“哑铃形”,而非禾草植物(如大豆等)的气孔则为“肾形”。二者在开闭的调节机制上存在巨大的差异:哑铃形保卫细胞独特的形态和力学特性使其体积只需发生微小变化就能实现气孔的开启,进而比具有肾形保卫细胞的气孔开闭速度更快;禾草类植物完全张开的气孔近似窄长方形,而非禾草植物完全张开的气孔则更像椭圆形。

哑铃形气孔的这些特征使禾草植物能够更高效地利用光能,同时避免不必要的水分流失,增强了其耐旱性。

两种气孔类型在生理功能上的差异,使气孔长度的功能性在禾草植物和非禾草植物之间会有所不同,即当研究中同时包含这两种类型的气孔时,长度可能并非气孔生理功能的通用替代性状。因此,在气孔形态性状与环境因子相互关系的研究中,要区别不同植物类群的气孔形态差异,否则会掩盖植物生理功能的重大差异。

研究提出,在探究不同植物的形态性状与环境的相互关系时,需要遵循植物类群间形态性状和生理功能要协同、性状对环境因子响应模式要一致的原则。

该研究得到国家自然科学基金项目资助,农业农村部农业农村生态环境重点实验室支持。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61635-y

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。