“课题项目只要对国家好、对社会好,就要攻坚克难。”“科研也分轻重缓急,有能力了,就要去做一些国家着急的事情。”这是中国科学院广州地球化学研究所(以下简称广州地化所)研究员朱建喜在接受记者采访时一番掷地有声的话语,也是他科研生涯的真实写照。

在日前举办的中国科学院第六届科苑名匠发布会上,朱建喜接过奖牌的那一刻,眼眶泛红。因为,这奖牌承载着一位科研工作者把论文写在祖国大地上的赤子情怀。

近日,《中国科学报》记者走进了朱建喜的办公室,一进门,便被室内琳琅满目的矿物和岩石标本吸引。沙漠玫瑰、黄铁矿、水晶和石英晶簇、冰洲石、花岗岩、玄武岩、青田石……这些形态各异、色彩斑斓的标本,描绘着地球亿万年的沧桑变迁,也见证了朱建喜在矿物学领域深耕多年的执着。

朱建喜在野外采样。

朱建喜在野外采样。

?

打破稀土困局 领航电驱技术

稀土被誉为“工业维生素”,从手机到高铁,从新能源、光伏到航空航天、国防军工,其应用无处不在。中国稀土产量占全球70%以上,南方的离子吸附型稀土资源更是中重稀土的主要来源,具有极高的经济和战略价值。然而,传统稀土开采技术存在污染重、效率低、周期长等问题。

随着相关环保法律法规的出台,我国2018年起停止了离子型稀土矿原地铵盐法浸取开采的审批。新申请的矿山面临无开采技术可用的困境,研发新技术迫在眉睫。在此背景下,朱建喜带领团队以“电驱开采技术”为突破口,展开了稀土开采的“突围战”。

技术突破的灵感源于10余年前的一次访学。2010年,朱建喜在英国纽卡斯尔大学时,接触到该校科研团队采用电渗法加速高含水土体排水固结的施工工艺。他想到,电流或许能够驱动水和稀土金属离子实现定向快速迁移。回国后,他带领团队将黏土矿物表界面性质与土体电动化学行为跨界融合,开启了将电场作用下离子迁移作为一种新型采矿技术手段的探索。

但从理论到实践的跨越充满挑战。

为验证技术可行性,2023年朱建喜持续深入广东省梅州市平远县稀土矿山区开展实地攻关。他克服高温、多雨以及矿体结构复杂等困难,用3个月时间啃下了电场通电方式、电压梯度优化、智能供电等多块“硬骨头”,最终在仅200余平方米的实验矿区内,成功试采出1.26吨稀土氧化物。

2023年1月,《自然-可持续》在线发表了朱建喜、中国科学院院士何宏平团队的研究成果。他们研发的风化壳型稀土矿电驱开采技术成效显著,稀土采收率大于95%、浸取剂用量减少80%、开采时间缩短70%、氨氮排放量降低95%。这项技术不仅经济可行,更被国际同行誉为“改变游戏规则的技术”。

广州地化所副研究员王高锋作为朱建喜团队的核心成员,见证了这一技术的诞生。他表示,这是世界上首次利用电驱技术进行风化壳型稀土的原地开采,新技术为我国稀土供给提供了重要技术支撑。

“提出电驱开矿这一方法,是我学术生涯中最自豪的成果之一。”谈到这项技术,朱建喜的喜悦之情溢于言表。

探索生命起源 解锁矿物密码

朱建喜主要从事矿物表界面反应机制与行星矿物学研究,致力于稀土绿色电驱开采技术的研发和推广。早年,他“基本逮着啥做啥”,走常规大路,缺乏原创性。但四十不惑后,随着知识储备和人生阅历的增长,他开始想做一些“大事”。

2021年7月12日,朱建喜作为科学家代表之一,接收了广州地化所获批的3件“嫦娥五号”月壤科研样品——一件月尘粉末100毫克、两件岩屑分别是60.5毫克和137.3毫克。297.8毫克的月壤,在他眼中重若千钧。他深知,这些珍贵的月壤样品承载着人类探索宇宙的梦想,是解开月球奥秘的关键。

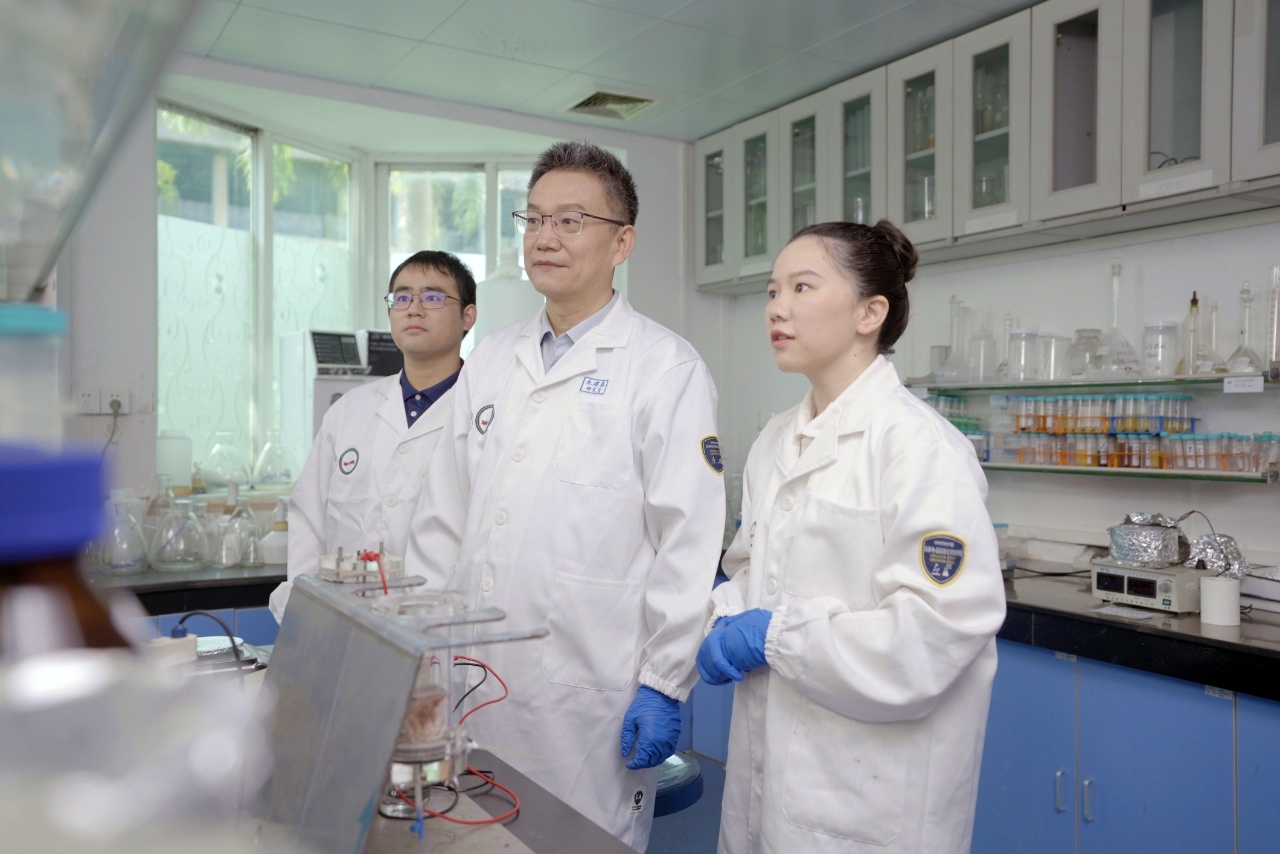

朱建喜(中)指导学生科研工作。

朱建喜(中)指导学生科研工作。

?

“经过充分研究,我们在月壤中发现了三价铁,这改变了大家‘月球上不可能存在氧化反应产生三价铁’的固有认知。经过科学推理,我们认为太阳风和陨石撞击可能是月球产生三价铁的原因。”朱建喜说,这一发现让行星科学界重新审视矿物在行星演化中的角色。相关研究成果发表于《自然-天文学》。

对于“早期地球的初始氧气从何而来”这个困扰科学界多年的谜题,何宏平与朱建喜等科学家给出了新答案。他们采用多种尖端科研分析仪器对石英-水界面反应过程及机理开展了深入研究,捕捉到破碎硅酸盐矿物表面断键和破键与水分子作用的短暂反应过程。正是这种地壳岩石圈普遍而广泛发生的机械化学反应,在冥古宙动荡的地质环境中孕育出生命起源所必需的最初活性氧。

此外,朱建喜团队还深入剖析了矿物-水界面反应产生活性氧的物理化学机制,揭示了早期地球氧气产生的矿物成因。这一发现破解了生命起源与地球宜居性演变的关键难题,为地球科学领域开辟了新的研究方向。

科研静水流深 育人身体力行

“科研就像马拉松,拼的不是瞬时速度,而是持久耐力”“要做静水流深的研究”,这是朱建喜挂在嘴边的话。

在矿物学领域深耕二十余载的朱建喜,带领科研团队发表论文300余篇,获国家发明专利授权45项,主导发现氧铅烧绿石(铌矿物)和王焰钯矿(钯矿物)这两个与关键金属相关的新矿物。在研究所和重点实验室支持下,他带领团队在研究所建立了包括微观结构分析、矿物谱学分析以及矿物物性分析等国际先进的矿物学分析测试平台,为矿物学领域发展作出重要贡献。

“朱老师是个‘夜猫子’型科学家,他经常工作到凌晨一两点,办公室的灯总是最后一个关。”广州地化所副研究员陈情泽说。朱建喜身体力行,让年轻科研人员懂得:所谓天赋,不过是把别人刷手机的时间用来思考和工作。

朱建喜培养了22名博士和硕士研究生。最让他开心的,是和学生们一同探讨学术课题。他要求学生有团队精神和协作精神,要学会团队协同作战。

“科研工作同样需要分清轻重缓急。如今,我们团队有了一定的实力,是时候攻克那些国家亟待解决的难题了。”朱建喜说,“这些紧急且重要的任务,无疑充满了挑战,但身为科研工作者,我们肩负着不可推卸的责任。我们必须心怀家国,为国家排忧解难,如此方能不辜负国家的悉心栽培。”

朱建喜在实验室。本文图片由广州地化所提供

朱建喜在实验室。本文图片由广州地化所提供

?

在何宏平眼中,朱建喜是“组里的大管家”,“对任何事情都尽心尽力、尽职尽责,要么不做,要做就做好。他醉心科研,对科研以外的事情不争不抢,他这种处事不争的态度,值得每个人学习”。

谈及未来的科研规划,朱建喜对记者表示,一方面,他将继续深耕矿物学领域,致力于推动该学科更好地服务国家建设与发展;另一方面,他将紧跟国家深空战略的步伐,将科研视野拓展至行星、太阳系乃至整个浩瀚无垠的宇宙。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。