大脑颅内肿瘤,尤其是位于脑深部或者临近重要功能脑区的肿瘤,一直是临床治疗中的重要挑战。传统手术切除的方法由于手术路径复杂,容易造成不可逆的神经损伤。此外,放疗虽能穿透颅骨,却可能误伤正常的脑组织,化疗药物则容易被血脑屏障“拒之门外”,难以达到疗效。因此,开发一种无创、精准定位、高效治疗的颅内肿瘤治疗方法具有重要意义。

5月1日下午17时,中国科学院深圳先进技术研究院集成所研究员徐天添联合深圳大学副教授王奔、香港中文大学教授张立,在《自然—生物医学工程》上发表最新研究。合作团队开发了一种受外界可编程磁场驱动的仿生血凝胶纤维机器人,能够在蛛网膜下腔极端狭窄的脑脊液环境中多模态仿生运动,并结合X射线影像引导,精准无创到达肿瘤区域完成药物靶向递送,为颅内深部及功能区邻近肿瘤的精准、无创治疗开辟了全新路径。

实现大脑复杂环境下多模态运动

近年来,微型机器人在医疗领域取得了显著进展,科学家们通过外部驱动源如磁场、光场或声场等,让微型机器人实现体内远程靶向药物递送或局部治疗等任务。

然而,大脑的结构高度复杂,布满密集且不规则的脑沟回、脆弱的神经组织,以及仅仅毫米级间隙的狭窄的蛛网膜下腔,对微型机器人的运动模式、柔性适配性和组织安全性提出了极高要求。

为此,研究团队以自然界中的线虫为灵感,创新性地利用实验动物自身血液与少量磁性粒子混合,通过原位凝胶化技术,制备出了直径为1毫米的血凝胶纤维机器人(BBHF)。

“BBHF保留了血液中天然纤维蛋白的网络结构,具有良好的生物相容性,可有效避免免疫排斥反应。同时,BBHF以超柔性水凝胶为基体,具有显著的弹性和柔软性,其弹性模量大约为100千帕,比肠道更柔软,但比软骨更有韧性。”论文通讯作者、深圳先进院研究员徐天添介绍,这些特性使BBHF既能像“软体线虫”一样,在比自身直径还小的狭窄空间中穿行,又不会因过硬而划伤周围的组织,为体内极端狭窄迂曲生理环境下的无创输送提供了一条有前途的途径。

通过模仿线虫的细长形态和自适应的波浪运动机制,研究人员通过外界可编程驱动磁场实现了BBHF的精确控制,使其能够实现包括摆动、爬行和滚动在内的多种仿生运动模式。

“我们将超柔性水凝胶与内部磁性颗粒协同设计,使BBHF产生了模仿线虫摆动的推进力,同时又可以依托脑组织的粘附力,实现蠕动爬行,还能在接触面曲率突变时切换为滚动模式规避运动失效。”徐天添介绍。

在3D打印的人体脑沟回模型实验中,BBHF沿着预设路径成功穿越多级沟壑;在离体猪脑皮层实验中,BBHF通过动态调节运动方向和运动模式成功到达预定目标,全程未对柔软组织造成机械损伤。

磁驱遥控,靶向颅内肿瘤

作为治疗颅内肿瘤最关键的一步,就是如何让BBHF在到达肿瘤区域后,释放抗肿瘤药物。

为此,研究团队提出了高频交变磁场诱导血凝胶纤维机器人断裂碎化的释放药物机制。在递送过程中,封装着阿霉素等化疗药物的BBHF,可以在强度小于20 毫特斯拉、频率小于6 赫兹的低频弱磁场驱动下,或在水溶液中保持结构稳定无泄漏。在抵达肿瘤区域后,研究人员通过外部施加强度为50毫特斯拉、频率24赫兹的高强度旋转磁场,BBHF结构便会从毫米级逐步崩解为微米级碎片,药物随之释放。

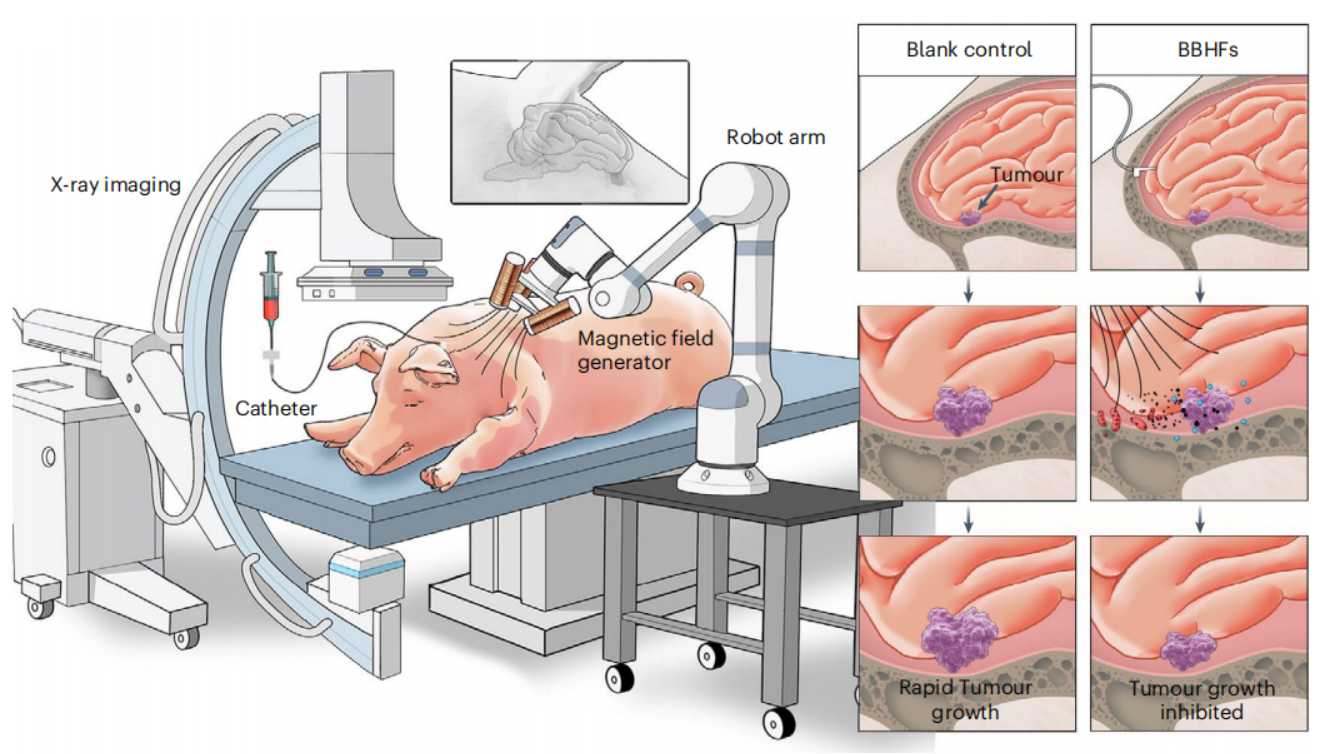

X-ray成像引导血凝胶纤维机器人颅内肿瘤靶向治疗示意图。研究团队供图

X-ray成像引导血凝胶纤维机器人颅内肿瘤靶向治疗示意图。研究团队供图

?

“这相当于给血液凝胶机器人装上了‘卫星导航系统’,实现靶向给药。”徐天添介绍,研究人员可以通过调节磁场的参数,让血凝胶纤维机器人进行动态控制药物释放速率。这种基于物理场响应的智能释药策略避免了传统化学触发剂的生物毒性,为肿瘤局部化疗提供了高时空精度的操控手段,未来可拓展应用于脑胶质瘤的边界浸润治疗、多病灶接力式给药等复杂医疗场景,在提升疗效的同时显著降低全身毒副作用。

为验证血凝胶纤维机器人在颅内肿瘤靶向治疗中的可行性与疗效,研究人员在18头小型猪中构建了脑胶质瘤模型,并将实验分为三组:空白对照组、假手术组(植入未载药BBHF)和治疗组(载阿霉素BBHF)。研究团队发现,术后 26 天,BBHF治疗组的肿瘤生长受到抑制,比对照组肿瘤小4倍,而且BBHF治疗组的活猪血细胞数量和生物化学标志物水平均保持在正常水平,波动较小,进一步验证了猪自身血液制备的纤维机器人具有良好的生物相容性。

“基于‘患者’自身血液定制的仿生血凝胶纤维机器人,能够逃避免疫排斥反应,并且在完成任务后可在体内自动降解,无需二次取出。”徐天添补充道,这种仿生机器人创新性地将多模态仿生运动、X射线成像实时追踪与磁响应智能释药机制相结合,为脑深部或功能区毗邻型颅内肿瘤治疗提供了一种无创、精准定位、高效治疗的变革性解决方案。未来,团队将进一步聚焦于血液凝胶纤维机器人的结构优化、运动控制精度提升及治疗功能增强,拓展其在复杂脑环境中的适应能力,推动其向个性化无创颅内治疗的临床应用转化。

相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41551-025-01382-z

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。