强烈的厄尔尼诺事件能够诱发全球多个粮食产区的同步减产,因此被认为是威胁全球粮食生产稳定性的重要因素。以往研究普遍认为,厄尔尼诺是通过与粮食产区气候要素(温度、降水等)的遥相关导致该产区的作物减产。

近日,北京大学城市与环境学院王旭辉研究员领衔的研究组通过对近四十年的作物产量数据、病虫害发生率数据和气候再分析数据的深入分析,揭示了厄尔尼诺事件诱发中国南方水稻减产的新机制:厄尔尼诺事件一方面导致中南半岛气候温暖湿润,促进了害虫的繁殖,另一方面导致了春季西南风场的增强,助推了害虫向中国南方迁飞,从而导致水稻减产。该研究发表于Nature Food 。

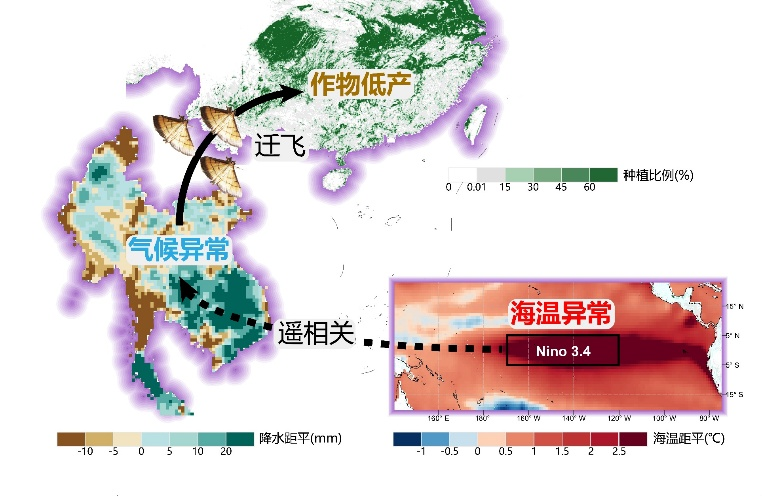

“海温异常—环流格局变化—害虫迁飞—水稻减产”的链式作用机制示意图 课题组供图

“海温异常—环流格局变化—害虫迁飞—水稻减产”的链式作用机制示意图 课题组供图

?

厄尔尼诺事件通过诱发“虫源地适宜繁育的气候条件”和“促进害虫跨境迁飞的风场”导致我国南方水稻减产的双重孕灾机制挑战了厄尔尼诺事件主要通过与作物产地气候要素的遥相关影响作物产量的传统观点,拓展了我们对跨区域作物同步减产的机制认识,为国际水稻供应链风险预警及跨境虫害协同治理提供了科学依据。如果未来厄尔尼诺事件的频率和强度进一步增加,迁飞性害虫跨境扩散的风险将随之增加,依赖我国境内进一步加强虫害治理的边际效应下降。因此,该研究建议加强跨境协作和跨国联防联控从而降低农业病虫害的风险。

此论文是该研究组2022年以来在农业病虫害的系列研究中取得的又一成果。这项研究获得国家自然科学基金和欧盟地平线“玛丽·居里”行动等项目的资助。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43016-025-01158-3

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。