太阳系外围行星周围遍布着被冰层包裹的卫星。其中一些,如土卫二恩克拉多斯,在冰壳与岩石核心之间存在着液态水海洋,它们可能是太阳系中寻找地外生命的最佳场所。美国科学家的一项新研究揭示了这些星球表面之下可能发生的活动,并为了解其多样地质特征的形成机制提供了线索。相关研究11月25日发表于《自然—天文学》。

“并非所有这类卫星都被确认拥有海洋,但我们知道部分确实存在。”论文第一作者、加州大学戴维斯分校地球与行星科学系副教授Maxwell Rudolph表示,"我们关注的是在数百万年演化过程中塑造它们的地质活动,这让我们能够思考海洋世界的表面会呈现何种形态。"

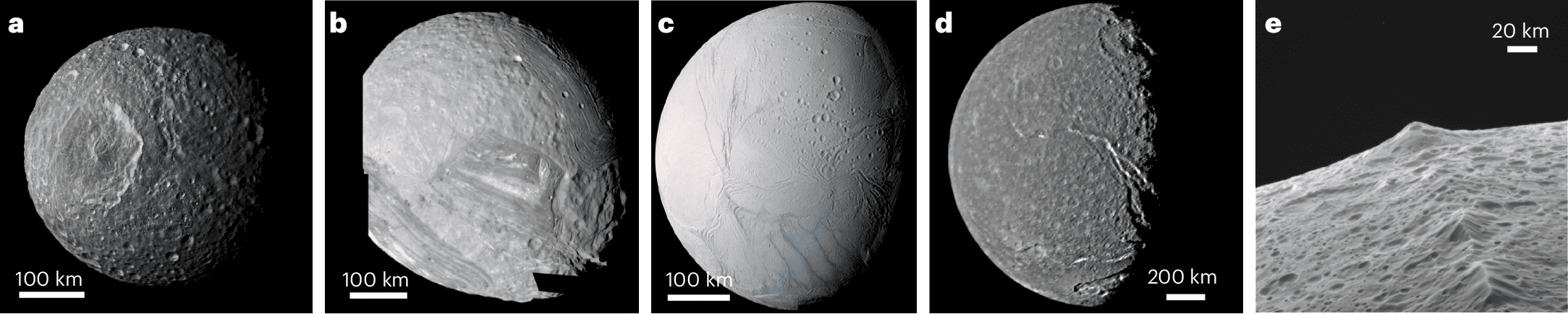

冰卫星表面形态。a,土卫一。b,天卫五。c,土卫二 。d,天卫三。e,土卫八。土卫二南极虎纹裂隙正发生活跃喷发。土卫八存在成因未明的山脊。土卫一可能存在地下海洋,天卫五则呈现复杂多边形构造特征,被认为源于对流作用。因透视效果,比例尺仅供参考。图片来自:加州大学戴维斯分校

冰卫星表面形态。a,土卫一。b,天卫五。c,土卫二 。d,天卫三。e,土卫八。土卫二南极虎纹裂隙正发生活跃喷发。土卫八存在成因未明的山脊。土卫一可能存在地下海洋,天卫五则呈现复杂多边形构造特征,被认为源于对流作用。因透视效果,比例尺仅供参考。图片来自:加州大学戴维斯分校

从山脉到地震,地球表面地质的塑造源于星球深处岩石的运动与熔融。而在冰卫星上,地质活动则由水和冰的作用驱动。这些星体受到其绕行行星的潮汐力加热。围绕同一行星运行的卫星间会产生相互作用,导致周期性升温与降温。高温期会融化并减薄冰层;当热力减弱时,冰层则重新增厚。

研究团队此前曾研究冰壳增厚时的变化,发现由于冰的体积大于液态水,冻结过程会对冰壳产生压力,这可能形成如恩克拉多斯"虎纹裂缝"等特征。但若情况相反,当冰壳自底部开始融化时会发生什么?研究团队认为:可能导致海洋沸腾。

因为当冰融化为密度更低的液态水时,压力会下降。研究团队计算发现,至少在土星的弥玛斯、恩克拉多斯等小型冰卫星,或天王星卫星米兰达上,压力可能降至足以达到冰、液态水与水蒸气共存的"三相点"。

旅行者2号探测器传回的米兰达图像显示其表面存在被称为"日冕"的脊状山脉与悬崖地貌。海洋沸腾理论恰好能解释这些特征的形成机制。

直径不足250英里的弥玛斯星体表面坑洼遍布,巨大的陨石坑为其赢得“死亡之星”的绰号。Rudolph指出,虽然其表面看似地质活动停滞,但运行轨迹的摆动暗示着地下海洋的存在。由于冰壳变薄预计不会导致弥玛斯冰壳破裂,地下海洋的存在与其沉寂的地表得以共存。

卫星尺寸在其中起着关键作用。研究团队计算表明,在天王星的另一颗卫星泰坦尼亚等大型冰卫星上,冰融导致的压力下降会在达到水三相点之前就引发冰壳破裂。研究者认为泰坦尼亚的地质特征可能是冰壳先变薄后增厚过程的产物。

Rudolph强调:“正如地球地质学帮助我们理解数十亿年变迁后的星球样貌,解读这些卫星的地质过程也能让我们洞悉其独特地貌的成因。”

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41550-025-02713-5

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。