在国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院南海海洋研究所研究员喻子牛团队首次成功构建了香港牡蛎和熊本牡蛎的高密度遗传连锁图谱,精准定位了与壳生长相关的QTL位点,并证实Polycystin基因在牡蛎壳形成过程中发挥关键作用。相关研究近日发表于《交叉科学》(iScience)。

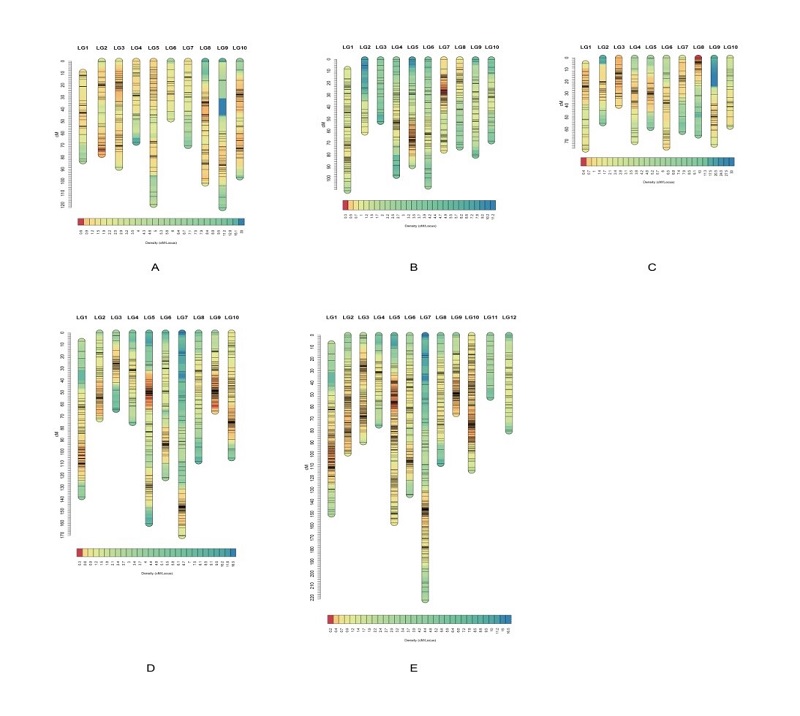

高密度遗传连锁图谱。研究团队供图,下同

高密度遗传连锁图谱。研究团队供图,下同

香港牡蛎和熊本牡蛎作为华南沿海地区极具经济优势的牡蛎物种,具有重要的养殖价值。近年来,研究团队成功实现了这两种牡蛎间的人工远缘杂交,为后续研究奠定了坚实基础。

该研究中,研究团队以两种牡蛎的正反交家系作为研究材料,精心构建了它们的高密度遗传连锁图谱。在正交家系中,母本香港牡蛎构建出10个连锁群,这一数量与其染色体数完全一致。标记间的平均间隔为1.5cM,图谱总长度达899.37cM,图谱覆盖率高达97.30%;父本熊本牡蛎同样获得了10个连锁群,与染色体数相符,标记间平均间隔、图谱总长度、图谱覆盖率分别为1.22cM、836.94cM、97.40%。

在反交家系中,母本熊本牡蛎构建出10个连锁群,与染色体数一致,标记间平均间隔为0.94cM,图谱总长度为1096.09cM,图谱覆盖率达98.63%;父本香港牡蛎也获得10个连锁群,与染色体数一致,标记间平均间隔、图谱总长度、图谱覆盖率分别为1.23cM、653.36cM、97.04%。据悉,熊本牡蛎整合遗传图谱标记间的平均间隔更是精细至0.75cM。

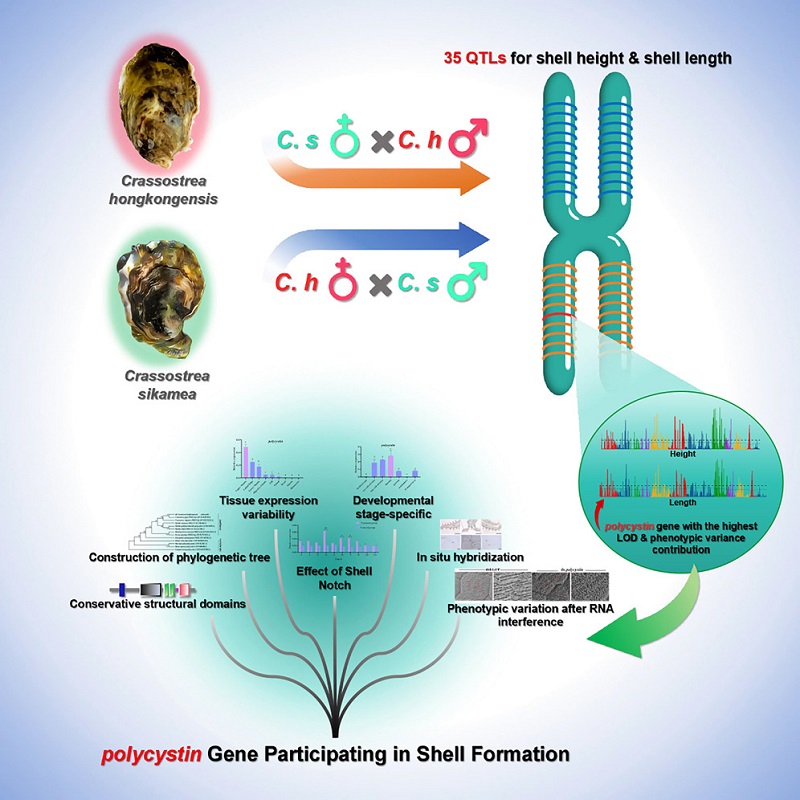

基于两个作图家系的表型数据以及构建的遗传连锁图谱,研究团队精准定位了35个与壳生长相关的QTL位点。这些位点对表型遗传变异的解释程度在壳高方面为6.1-26.4%,在壳长方面为4.9-20.0%。通过严谨的基因组基因比对,在QTL上共鉴定出22个候选基因。其中,Polycystin基因表现尤为突出,具有最大的LOD值以及最高的可解释表型变异(壳高为26.4%、壳长为20.0%)。

功能验证Polycystin基因参与了牡蛎壳形成。

功能验证Polycystin基因参与了牡蛎壳形成。

该团队进一步深入研究,在两种牡蛎中率先克隆了Polycystin基因的全序列。通过q-PCR检测发现,该基因在牡蛎外套膜中的表达水平最高。在破壳试验中,其表达水平随着贝壳形成过程呈现出动态变化。原位杂交结果显示,该基因表达于外套膜外褶和中褶边缘区域。对不同发育阶段的定量表达分析表明,在两种牡蛎中,该基因从受精卵开始表达量逐渐升高,并在囊胚期达到最高峰。

这暗示该基因可能参与了牡蛎壳早期发育过程中的钙离子储存,为担轮幼虫及后期牡蛎壳的发育提供关键基础。利用RNAi技术成功抑制该基因表达后,通过扫描电镜观察发现,新生贝壳出现矿物层沉积不规则的现象。研究结果表明,可以有力推断,Polycystin基因很可能通过介导钙离子运输的方式,深度参与牡蛎壳的形成过程。

该研究成果将为香港牡蛎和熊本牡蛎的分子育种工作提供坚实的理论基础和有力的技术支撑,有望推动牡蛎养殖产业向更高质量、更高效益的方向发展。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113986

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。