急匆匆出门,却把钥匙落在了屋内;话到嘴边,那个熟悉的名字却怎么也想不起来;要取东西,拉开冰箱门却忘记要拿什么……

很多人都有过这样的经历。丢三落四到底是大脑暂时“短路”,还是需要严肃对待的认知健康预警信号?

在11月22日举行的《丢三落四?要不先考考“认知”》新书发布暨对谈会上,上海市精神卫生中心(俗称“600号”)的主任医生们给出了科学答案。这一切的背后,都指向一个词——认知。

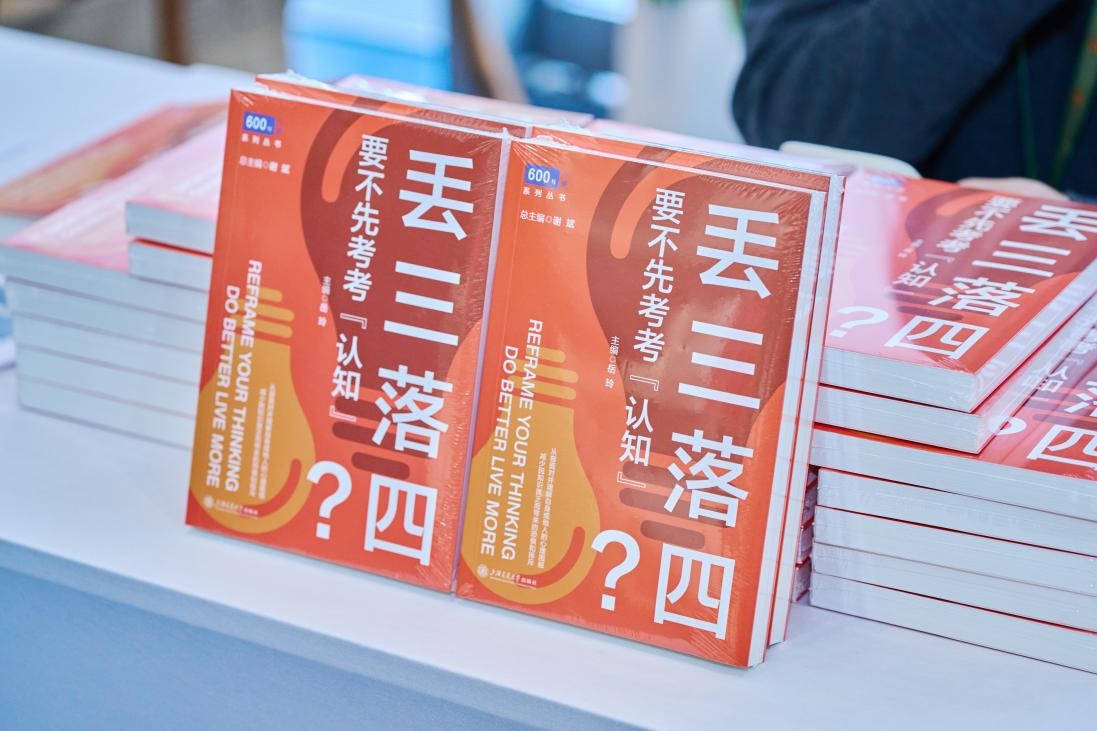

《丢三落四?要不先考考“认知”》。图片由上海交通大学提供

《丢三落四?要不先考考“认知”》。图片由上海交通大学提供

认知是调控人类情绪和行为的出发点,更是各种智力活动的综合体现。从儿童的智力发育不良,到原本聪明的老人出现智力减退,都可能在“认知”这一重要心理成分中找到答案。

《丢三落四?要不先考考“认知”》这本心理科普图书,从认知的发生、发展、出现异常的特征到现代干预手段等角度,全面展示了“认知”这一重要心理活动的“病”与“非病”特征。通过阅读本书,读者可以了解认知活动的基本运行机制、认知“异常”的具体表现、临床典型“症状”、专业评估流程、针对性应对与干预手段等。

活动现场,“600号心理”丛书总主编、上海市精神卫生中心主任医师谢斌认为,认知是一个值得进行广泛探讨的有趣话题。从生理上看,随着年龄增长,每个人的认知功能都会慢慢发生变化。从心理学上讲,认知和智商、情商都有一定关系,如儿童青少年的精神发育迟滞、老年人的阿尔茨海默病等是与智商有关的认知障碍,而对成年人来说,跟情商有关的认知更重要。

本书主编、上海市精神卫生中心主任医师岳玲指出,“丢三落四”这个行为广泛存在于生活中,几乎涵盖了所有年龄阶层。日常生活中的丢三落四行为,可能源自工作压力或者情绪影响,而器质性改变造成的“丢三落四”多出现在老年人身上。

上海科技大学研究员张寒从脑科学角度出发,指出认知行为是多脑区协同工作的结果。同时,张寒从自己的睡眠监测、磁共振扫描结果,介绍了中年人认知变化的过程,并从改善饮食、适当健身等角度探讨了保持脑健康的方法。

针对家长们关心的孩子“注意力不集中”问题,上海市精神卫生中心副主任医师洪波从专业的角度分析了临床上常见的儿童多动症患者与“家长眼中的多动症孩子”之间的区别。

本次活动还对中年人认知的“隐形杀手”——睡眠呼吸暂停综合征、抑郁性假性痴呆和真正的老年认知障碍之间的区分、创伤性记忆与现代职场人的焦虑等话题做了深入探讨。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。