11月19日,第二次青藏科考成果综合集成应用发布会在拉萨召开。会上,第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋发布第二次青藏科考“十大应用成果”。

这十大成果涵盖了多个领域的应用。一是全过程科学支撑青藏高原生态保护立法,为青藏高原生态屏障保护提供法律保障;二是建成地球系统综合观测与预警平台,服务重大工程和跨境灾害防控;三是提出青藏高原国家公园群建设与自然保护地体系优化方案,科学支撑羌塘、三江源等国家公园建立;四是评估青藏高原重大生态工程正向成效,筑牢青藏高原生态安全屏障;五是提出川藏铁路生态保护和灾害避险优选方案,保障重大交通工程安全;六是创新多年冻土区灾害防控技术,支撑青藏高速工程建设;七是评估雅江流域冰-水-沙灾害风险,服务重大水电工程建设;八是实现锂钾、油气等矿产资源能源现状与远景新突破,支撑青藏高原战略资源能源储备基地建设;九是青藏高原温室气体科考监测网和“贡嘎”系统持续为碳核算提供中国自主系统与数据,服务“双碳”目标和气候变化应对;十是提出强边固边兴边发展新模式,科技支撑国土安全屏障建设。

姚檀栋还系统阐述了第二次青藏科考关于青藏高原环境转型的新认知。第二次青藏科考发现,青藏高原经历了三次环境转型:山海翻转与差异隆升驱动季风北进和暖湿海洋水汽输送,推动第一次环境转型;北部隆升与现代高原形成奠定寒旱化和三极联动格局,促成第二次环境转型;全球变化与人类活动造成高原暖湿化和暗绿化,驱动第三次环境转型。

科考团队发现,青藏高原新环境转型为宜居发展提供新机遇,亚洲水塔供水能力增强,支撑国家水资源保障和水安全战略,碳汇能力增强,助力国家双碳目标实现,生物多样性服务人类潜力增强,保障生物资源可持续利用。青藏高原新环境转型也给宜居发展带来亚洲水塔失衡与冰冻圈灾害、生态系统失衡与生境破碎化等风险。同时,国家生态文明高地建设战略行动和国家重大工程建设也将为青藏高原宜居发展提供新的正向效应。姚檀栋提出,要在充分认识第三次环境转型带来的新风险基础上,抓住第三次环境转型和高质量发展的新机遇,提出青藏科考面向国家需求的新目标新任务。

第二次青藏科考自2017年8月19日启动实施以来,聚焦青藏高原生态环境保护和可持续发展国家重大战略,瞄准地球系统科学国际前沿,充分发挥国家战略科技力量建制化优势,组织科考分队3000队次,科考人员30000人次深入高原腹地开展了覆盖青藏高原全域的科考。会上,科考队专家分别围绕亚洲水塔变化与影响、气候变化与碳循环、生物多样性与生态屏障建设、青藏高原人体健康与绿色发展、青藏高原隆升环境效应、战略资源能源等方面,发布关键领域代表性成果。这些成果共同支撑了第二次青藏科考标志性科学工程的构建。

此次成果综合集成应用发布会,旨在系统推进第二次青藏科考重大成果综合集成,加快促进科技成果向现实生产力转化,更好服务支撑青藏高原生态文明高地建设和经济社会高质量发展,持续巩固扩大我国在青藏高原科学研究领域的国际影响力。会上,第二次青藏科考还通过图文、实物和数字化等手段系统展示了党和国家领导对第二次青藏科考的重要指示、第二次青藏科考顶层设计、标志性科考进展、四大成果体系以及30项代表性成果等。

评估光谢错溃决风险,确保川藏线路规划实施。

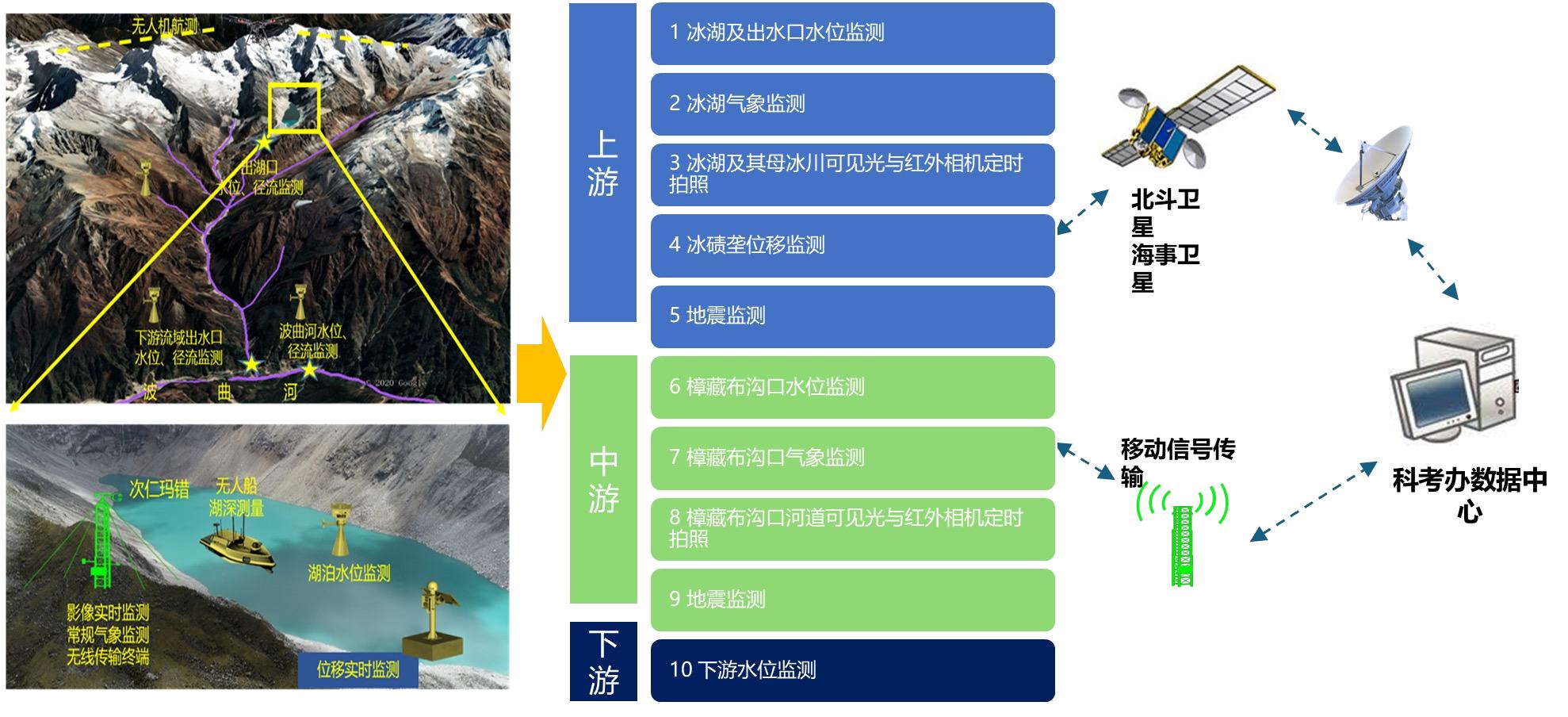

第二次青藏科考建成地球系统综合观测与预警平台,服务重大工程和跨境灾害防控。

发现路基冻土段以非均匀沉降和纵向裂缝病害为主,研发了多年动土区告诉 公路新型倒M型块石层路基结构。

发现路基冻土段以非均匀沉降和纵向裂缝病害为主,研发了多年动土区告诉 公路新型倒M型块石层路基结构。

发现路基冻土段以非均匀沉降和纵向裂缝病害为主,研发了多年动土区告诉 公路新型倒M型块石层路基结构。(以上图片均为中国科学院青藏高原研究所供图)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。