学分是大学生毕业的通行证,每门课都有固定的学分,修够学校要求的总学分才能顺利毕业。这个学期,不少高校宣布缩减学生毕业所需的总学分。

高校为何要压减学分?减出的学分空间,大学教育可以增加什么?如何把握“一加一减”之间的度?这一系列举措,反映了什么?

缩减学分排除“水课”

这个学期,东华大学的大一新生收到了一份更精简的本科课程计划,毕业所需的总学分从原来的180分左右缩减到160学分以内,约减少了10门课。

东华大学教务处处长杜明介绍,学校把冗余的课程内容,已经过时、不适合当前需要的课程内容,做了大幅度删减。

今年,复旦大学开始实施“教育教学改革3.0方案”,强调“压学分、压水课”,本研课程全部打通,通过分学段整合、跨学段认可等方式,裁减重复内容。在复旦的新版人才培养方案中,本科生的毕业学分将减少20多分。

复旦大学教务处副处长殷立峰介绍,学校把课程的难度、密度进行了提升。要求建立大学分、高难度的基础课程,按照实验、实践、实训三个层次的课程体系,培养学生的实战能力。要打造“金课”,把一些“水课”给排除出去。

“水课”通常是课程内容乏味、教师不用心上、学生难以受益、考勤不严格的课程。“水课”的存在,一方面是因为有些教师不重视教学,上课就念书、念PPT,另一方面,一些学生在学分和绩点至上功利心驱使下更倾向于选择内容简单、给分高的课程。

同济大学高等教育研究所副所长张端鸿表示,“水课”按照较传统的知识体系开展教育教学,在最新、前沿性东西的融会贯通上有不足,距离产业一线的需求也有距离。

专家指出,此次学分调整也是高校在为学生的自主探索留足时间和空间,为培养拔尖创新人才做一些教育的加法,是高校的“自我纠偏”。

此次高校的减学分,并不是简单的一减了之,高校也在对课程进行调整。学生们更需要什么样的课程?高等教育的加法应该怎么做?

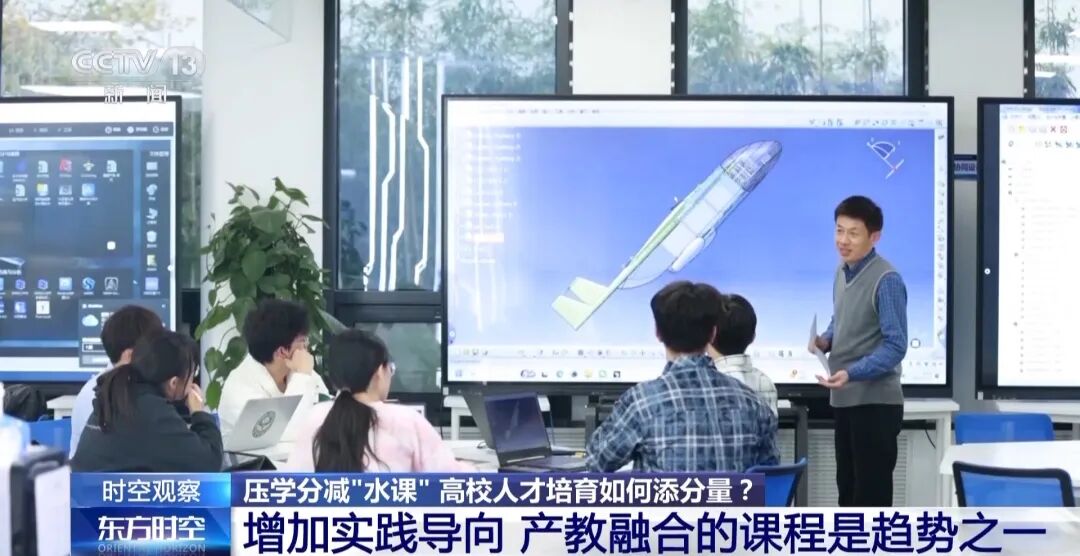

北京航空航天大学航空科学与工程学院的“飞机总体设计”课程,要求学生们不仅要学习涉及飞机的相关知识,还要组队设计出一架飞机。这种项目式的课程给学生们带来很大挑战,每个小组要查资料、设计方案,遇到问题约老师一起讨论也是常事。

北京航空航天大学航空科学与工程学院副院长罗明强说,实践牵引学生课内知识的巩固与学习,学生结合课上学的内容,经过深化巩固,历练主动创新意识和系统思维能力。

在多所高校今年新修订的本科人才培养方案中,人工智能课程也是一个重点内容。

东华大学增加了97门“专业+AI”课程,基本实现了专业全覆盖,并开设20个涵盖人工智能等领域的微专业,为学生们接触前沿科技提供更多选择。杜明说,不用固定的课程模式填满学生学习时间,学生就有时间根据自己的志趣和爱好来做自我驱动的培养。

压学分、减“水课”,同时增加实践性更强、与前沿科技更密切、更适合学生个性化发展的课程,如何把握“一加一减”之间的度?

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示,当下很多课变成“水课”,是因为没有实践性,与新的知识、社会发展、学生成长发展需求不相一致。所以,新课程的开设,要由学生根据自己成长发展的需要来决定,是不是要学这个课、选这个课。

在储朝晖看来,在新的技术环境、人才成长发展需求下,让高校的课程设置跟上时代,同时跟上学生成长发展的需要,让学生有更大的自主权、选择权,才能更好解决高校课程长期存在的深层问题。

除了压减学分、调整课程,一些高校还改革学业评价方式,赋予学生更大选择空间。

南京航空航天大学10月发布通知,明确2026届本科毕业生可申请用高水平竞赛获奖、创新实践项目结题、学术论文发表、发明专利授权四类成果,替代毕业设计(论文)。

得知这一政策后,南京航空航天大学大四学生马振煊果断进行了申请。今年8月,马振煊带头创新研发了“简易自行瞄准装置”。凭借这套装置,他与队友们获得全国大学生电子设计竞赛控制组国家一等奖。现在,这项国家级赛事的成果,正成为他申请替代毕业论文的关键材料。

马振煊说,该成果紧密结合专业方向以及实践能力,真正实现了从理论学习到工程实践问题的深度转化。

南京航空航天大学教务部部长孔垂谦说,人工智能时代特别需要学生具有独立提出问题的能力、创新思维和很强的实践能力。通过评价机制的改革,调动更多学生积极参与更有挑战度的创新实践,将毕业设计、创新训练、学术竞赛这些实践环节贯穿成一个有机整体,让学生在全流程中得到更多的锻炼。

南航航空学院一名学生说,总学分的减少和绩点改革,有助于减轻刷分压力,从而将更多的时间和精力投入专业课的学习中。

无论是压减学分、调整课程,还是改革学业评价方式,高校的一系列改革举措,反映了当前高等教育发展趋势和教育理念的转变。

张端鸿说,当前高等教育的这一系列改革,反映其核心的目标正在从知识灌输转向能力培养,教育模式正在从标准化、规模化转向个性化、自主化。

张端鸿说,这背后的理念是减少刚性约束,挤压“水课”,打造具有前沿性和挑战性的课程体系,加速知识的迭代与更新,为学生“留白”。这样才能激发起学生内在的学习动力,培养他们跨学科的思维和解决复杂问题的创新能力,并强化实践能力与可迁移能力的系统培养,最终推动教学实现从“教”为中心,到“学”为中心的深刻转变。

“这一切的指向,正是要培养更全能、更好用的复合型人才,他们不仅基础扎实、跨界融合,而且更能灵活适应现实需求,在多变的环境中持续创造价值。”张端鸿说。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。