|

|

|

|

|

吃苹果、紫洋葱能抗癌,中国科学家找到关键依据 |

|

槲皮素的 “抗癌属性”,离了肠道菌群不行 |

我国科学家团队近日在国际顶级期刊《细胞?代谢》(Cell Metabolism)在线发表的一项研究,为 “饮食抗癌” 的传统认知写下了科学注脚。

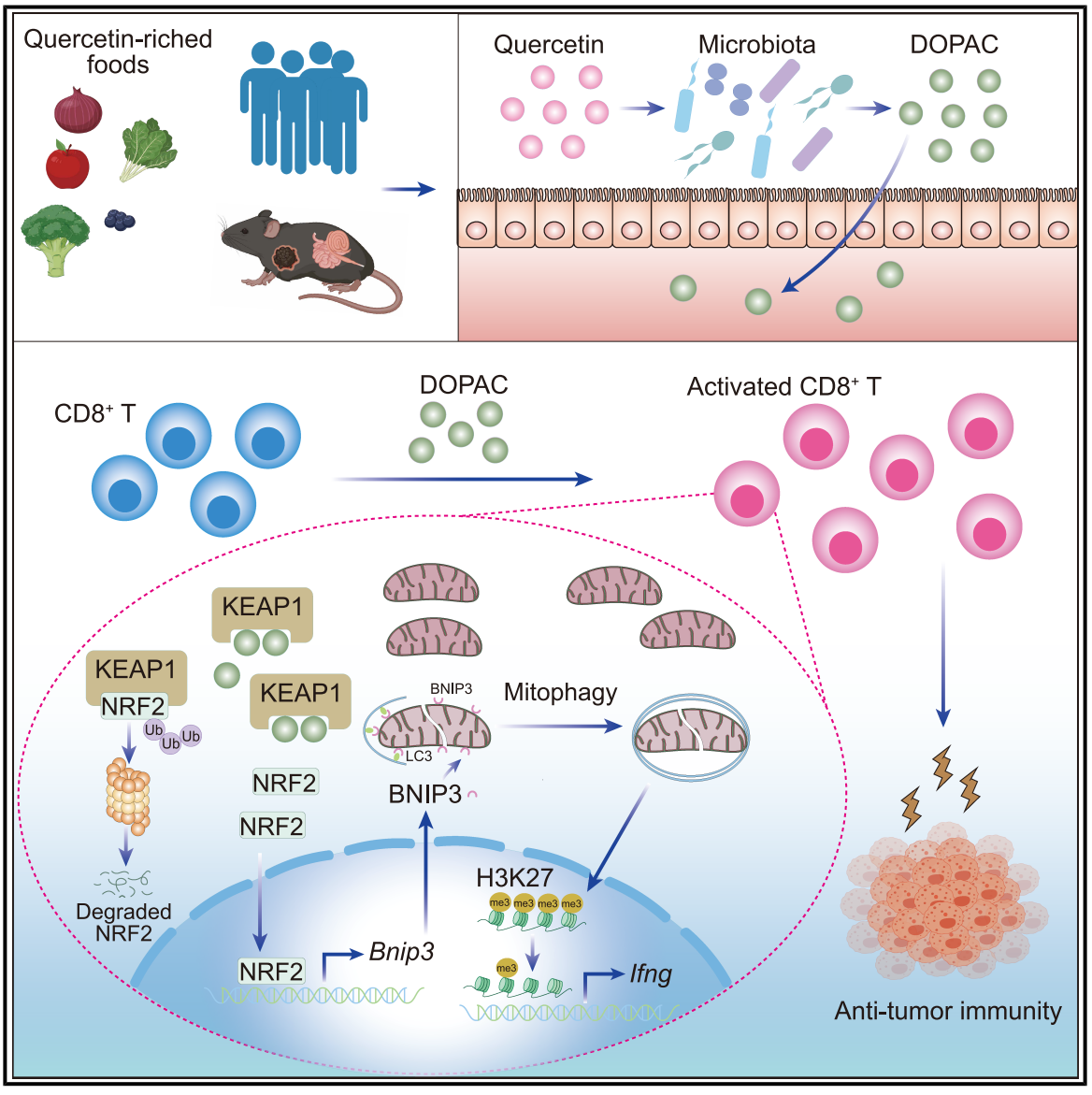

这项由山东大学齐鲁医院教授李石洋和山东大学基础医学院教授袁得天团队合作开展的研究首次证实,苹果皮、紫洋葱等常见食材中的槲皮素并不能直接抗癌,而是需经肠道菌群代谢转化为3,4-二羟基苯乙酸(英文简称为DOPAC)后,才能化身激活免疫细胞(主要是CD8?T 细胞)的“兴奋剂”。

作者团队对《中国科学报》表示,这一发现为传统“饮食抗癌”找到了关键科学依据,同时也为临床治疗开辟了“饮食—菌群—免疫”协同抗癌的新路径。

李石洋课题组合影(前排右3为李石洋,后排左3、右2、右3分别为论文共同第一作者韩鹏虎、初书征、申静)课题组供图,下同

槲皮素“抗癌”,离了肠道菌群不行

作为一种广泛存在于水果和蔬菜中的黄酮醇,槲皮素已被证实可通过抑制肿瘤转移、血管生成及细胞增殖,在癌症预防和治疗中展现出潜力。但人们对它在体内的确切作用机制——尤其是其与肿瘤微环境(TME)的相互作用并不甚了解。李石洋、袁得天等人发表在《细胞—代谢》这篇文章,正是瞄准槲皮素对肿瘤微环境内免疫组分的作用机制而来。

“我们的研究发现,槲皮素的微生物代谢产物——3,4-二羟基苯乙酸(DOPAC),才是发挥抗癌作用的真正‘功臣’。”李石洋向《中国科学报》介绍说,当人们吃进含槲皮素的食物,肠道里的细菌会把槲皮素分解,代谢产物中的DOPAC经由血液循环系统进入肿瘤微环境,并准确找到 CD8?T细胞并激活后者。

“被DOPAC激活的CD8?T细胞,不仅增殖速度变快,还会分泌更多的干扰素、穿孔素和颗粒酶等‘抗癌武器’,精准消灭癌细胞。”李石洋说。

为验证该结论,研究团队还进一步开展了反证实验。他们先是给实验小鼠喂食抗生素,清除掉它们的肠道菌后再喂给槲皮素,发现抗癌作用消失。论文认为,这说明没有肠道菌帮忙“加工”,槲皮素就是“普通食材”,无法发挥抗癌作用。

DOPAC扮演的角色

在免疫细胞中,CD8?T细胞被认为是抗肿瘤反应的“主力”。但在一般情况下,肿瘤微环境通常“营养有限”,癌细胞在资源上与CD8?T细胞存在竞争,进而给其带来代谢挑战,削弱其抗癌能力。

也正因此,人们更加好奇,DOPAC到底扮演了什么样的角色?

李石洋介绍说,肿瘤微环境是一个高度复杂的生态系统,内有巨噬细胞、树突状细胞、自然杀伤细胞(NK)、T 细胞、B 细胞等多种免疫细胞,以及内皮细胞、基质细胞等非免疫细胞等。正是肿瘤细胞和这些非肿瘤细胞亚群之间的相互作用,决定着肿瘤的兴衰。

研究团队通过实验发现,在肿瘤微环境内,CD8?T细胞的NRF2蛋白(核因子红细胞2相关因子2)是调节细胞杀伤肿瘤能力的“开关”,但该蛋白会被另外一种名为KEAP1的蛋白(Kelch样ECH 相关蛋白)束缚,从而一直处于“蛰伏”状态。而当DOPAC出现后,KEAP1蛋白很容易被其直接结合,从而失去对NRF2蛋白的“控制”。当细胞内的NRF2蛋白“重获自由”后,它会促进新角色——Bnip3(BCL2相互作用蛋白3)的转录;而后者一个重要的能力就是,它会驱动受损的线粒体自噬。

线粒体自噬是细胞“更新换代”的重要策略。当CD8?T细胞中的线粒体能力受损,其抗肿瘤能力就会显著下降。而Bnip3介导的受损线粒体自噬后,细胞会长出新的、健康的线粒体。新线粒体的诞生意味着CD8?T 细胞“焕发青春”,这使它在与癌细胞的抗衡中拥有更多能量,最终提升其抗肿瘤作用。

“实验显示,经过DOPAC处理的CD8?T细胞线粒体活性提升了 40%,增殖速度是原来的2倍,杀灭癌细胞的效率也提高了35%。”李石洋告诉记者,这项研究揭示了肠道菌群来源的DOPAC有望成为癌症治疗的潜在候选分子,同时可能作为免疫检查点(ICB)治疗的增效剂。

DOPAC作用示意图。

多角度验证,结论仍成立

李石洋告诉记者,为了进一步证实上述结论,研究团队开展了多组验证实验。

他们首先用动物模型进行正向验证。研究人员给黑色素瘤小鼠喂食槲皮素(经肠道菌转化DOPAC)或直接注射DOPAC后,实验小鼠的肿瘤体积均缩小约60%,肿瘤内 CD8?T 细胞的浸润量(进入肿瘤内部的数量或密度)增加了2倍;而对于肠道菌被清除掉的小鼠,即使喂它再多槲皮素,其肿瘤症状依然如故。

接着,研究团队进一步对作用机制进行验证。他们利用基因编辑技术对CD8?T 细胞的 NRF2基因进行敲除,再重复前述实验,发现实验小鼠即便进补了DOPAC,也无力抗癌。这也印证了NRF2 在CD8?T 细胞启动反应中掌握着“核心开关”。

他们还在黑色素瘤小鼠实验中发现,当注射DOPAC与抗PD-1抗体联合使用时,小鼠的肿瘤缩小速度较单独用药起效更快、效果更好。论文指出,未来通过“补充 DOPAC+免疫治疗” 的组合,有望让更多患者受益。

此外,研究团队还进一步探索了该机制对多种肿瘤的治疗潜力。他们通过实验发现,DOPAC的介入,同样能对结直肠癌和肝癌小鼠模型产生肿瘤抑制效果。这说明DOPAC的作用机制对于依赖CD8?T 细胞抗癌的肿瘤,都有潜在的临床治疗作用。

给“饮食抗癌”的科学建议

基于以上研究结论,研究团队针对传统的“饮食抗癌”给出了多条健康“小提示”。

首先是在饮食上注重槲皮素的摄入。如在蔬果的食用习惯及选择上,吃苹果建议带皮吃(槲皮素主要富集于果皮),紫洋葱和白洋葱中优先选择前者,西兰花建议焯水后凉拌食用等等。不过,李石洋也提醒,槲皮素不须过量,每日1个苹果、半颗紫洋葱就能满足日常需要;另外,也不宜大量服用“槲皮素补剂”来代替食材。

其次是要注重守护肠道菌群的健康。非必要不要使用抗生素,因抗生素会破坏产生DOPAC的肠道菌。李石洋建议,日常可通过喝酸奶、吃泡菜等补充体内益生菌,或摄入全谷物、豆类等富含膳食纤维的益生元,为菌群提供适宜生长环境。

对于正在与癌症斗争的病患,研究团队建议接受PD-1/PD-L1 抑制剂治疗的患者在医生指导下调整饮食结构,适当增加含槲皮素的食材摄入。

“这项研究揭示了肠道菌群作为‘隐形免疫调节器’的深层价值。”李石洋表示,未来团队将进一步探索具体参与槲皮素转化的菌群种类,为精准调控肠道微生态、优化肿瘤辅助治疗提供更明确的靶点。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2025.09.010

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。