2006年6月23日,郑度在西藏嘎隆拉山考察。

2006年6月23日,郑度在西藏嘎隆拉山考察。

?

2019年,郑度在中国科学院地理科学与资源研究所为新生上开学第一课。

2019年,郑度在中国科学院地理科学与资源研究所为新生上开学第一课。

?

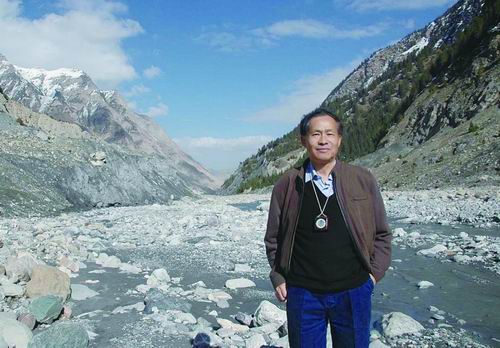

2007年8月,郑度在西藏加吾拉山口考察。

2007年8月,郑度在西藏加吾拉山口考察。

?

2023年9月,郑度在国科大雁栖湖校区给学生上课。地理所供图

2023年9月,郑度在国科大雁栖湖校区给学生上课。地理所供图

?

■本报记者 孟凌霄

每次上课前,80多岁的郑度总会先做一件事:轻轻摘下手表,放在讲台上,表盘朝向自己。

守时是郑度多年来养成的习惯。对他而言,上课准时、下课准时,绝不可耽误。故意拖堂不仅是教学管理的问题,更是一种对学生的不尊重,“说明你讲得有问题”。

他教授的这门课是《现代自然地理学》,是中国科学院大学(以下简称国科大)地理学各专业研究生的学科基础课,同时也是环境、生物等相关专业研究生的选修课。这门课郑度已经上了15年。

前不久,地理学家、中国科学院院士郑度获得了国科大首届“立德树人奖”。这是国科大教育教学工作的最高荣誉奖项,面向长期在教书育人一线岗位奉献的中国科学院教学科研人员,专门表彰在立德树人、教书育人方面取得卓越成就的优秀教师。

“开学第一课”

早在“开学第一课”这个名词出现之前,郑度就开始为中国科学院地理科学与资源研究所(以下简称地理所)新入学的研究生讲授“进所第一课”了。这门课面向刚报到的硕博新生介绍地理所的历史,通常要讲半天左右。

这门课由郑度讲解再合适不过。

1958年,22岁的郑度从中山大学地理系本科毕业后,被分配到地理所,至今已在这里工作了半个多世纪。从院所定位到学科建制,从历史沿革到前沿动态,他都了然于心,讲起来娓娓动听。

而国科大的《现代自然地理学》这门课,自国科大建校以来便已开设。

那时,这门课由我国著名地理学家、中国科学院院士黄秉维创设。黄秉维是郑度学术上的前辈,郑度刚进入地理所时,黄秉维正担任所长。后来,黄秉维因年事已高不再授课,这门课便由郑度接管,成为课程的首席讲师。

那时,《现代自然地理学》每学期都有上百名学生听课。

郑度在课程中主要讲述两项内容:

第一项内容面向刚入学的硕士一年级学生,讲解自然地理学的研究内容、学科分支与前沿领域。他不仅传授地理学科的脉络和发展现状,还重点讲述竺可桢、黄秉维等前辈科学家的精神,让学生感受到科学家的治学态度和科研理念。

第二项内容则聚焦青藏高原的自然环境与地域分异规律。郑度结合自身多年高原考察的实践经验,向学生介绍实际观察到的问题和自然特征,使课本上的知识更加具象化。

郑度每每说起在青藏高原的科考经历,台下学生总是听得最投入。

从20世纪60年代开始,郑度的科研重心逐渐转向青藏高原,他也成为青藏科考的早期“探路者”之一。彼时的青藏高原科考条件极为艰苦,大多数地方汽车难以通行,科研人员只能靠双脚走出一条路。郑度常对学生说的“地理学是一门走路的学问”这句话也由此而来。

1972年,周恩来总理说,基础研究非常重要,一定要把它抓好,不要说过就过去,像浮云一样。由此,青藏科考迎来了历史上的一个重要转折。次年,郑度加入中国科学院青藏高原综合科学考察队,这次长达4年的综合科考,填补了青藏高原研究中的多项空白。

多年来,郑度在青藏高原自然环境的地域分异与格局研究中取得开拓性进展:阐明高原山地垂直自然带类型系统并构建其分布模式,揭示高原独特的生态现象及其空间格局、高原植物区系地理的地域分异,阐明高海拔区域三维地带性规律,提出青藏高原自然地域系统方案。

如今再问郑度,一生中究竟去了多少次青藏高原,他一时也答不上来。从初次踏入青藏高原以来,他的科考足迹早已让那片神秘的高原,成为他最熟悉的土地之一。

“青藏高原的环境与内地差别很大,很多人一开始都不适应。”他说,“但随着考察的深入、了解的加深,慢慢就能让自己融入那片自然之中。”

基于多年的野外考察经历,由郑度主编的《现代自然地理学》等教材专著,已成为自然地理学课程的经典教辅,惠及无数师生。

“不累,不累”

直到去年秋天,郑度仍坚持在国科大雁栖湖校区讲授《现代自然地理学》课程。

那时,他往返上课已明显吃力。中午来不及休息,午饭后12点便动身赶往教室,下午一直讲到4点。对于近90岁的老人而言,这样的课程安排着实辛苦,但郑度总说“不累,不累”。

课后,总有二三十名学生围在讲台前,排队找郑度签名。他从不草草写下自己的名字,而是要先问清楚学生的姓名、所在研究所,再写上不同的寄语,最后郑重签名。身边陪伴的助教考虑到他的身体情况,劝他简化些,“签个名就行了”,他总摇头。课后学生想找他合影,他也总是笑眯眯地答应,一个个与他们合影。

很少有学生知道,这位80多岁仍精神矍铄的老人,因长期在高原进行科考,眼睛暴露在强烈紫外线下,晶状体逐渐浑浊,后来通过手术都换上了人工晶状体。多年在高原缺氧环境中考察,也对郑度的内脏造成影响,肝脾略有增大。

前些年身体好时,他坚持站着讲课,直到近几年授课才不得不坐着。年轻时,郑度走路生风。这几年行动慢了下来,80多岁时,他仍坚持不拄拐杖,认为用拐杖“显得自己老了”。

直到今年秋天,郑度因身体原因,不得不暂停授课。

80多岁高龄了,为何仍不愿离开讲台?身边的人知道,这是郑度对讲台、对学生、对地理学的眷恋和责任。他希望让更多学生通过课堂,认识青藏高原,理解地理学之美。

不仅如此,郑度对青藏高原的热爱,也延续到对于来自那片土地之上学生的关怀。在青藏高原工作多年,他深知那里的青年求学机会来之不易。因此,每当有来自藏区的学生,他总会格外关心、悉心指导。

他的学生、地理所副研究员赵东升回忆,郑度先生在带学生时有一个特别的坚持——他总是格外关注少数民族学生,尤其是藏族学生。只要藏族学生的基本条件够格,他都会尽量招收,哪怕要去多争取一个名额。

“一辈子的地理课”

受过郑度指导的学生,都深知他治学严谨。

在论文写作指导中,无论是预备投稿的论文,还是学生的博士毕业论文,郑度总要亲自逐页批改。学生递交打印稿后,他会详细标注修改意见,再把学生叫到办公室,一条一条面对面讲解。有时,一页纸上布满密密麻麻的红笔批注,连标点符号都不放过。

赵东升印象最深的一次,是郑度修改他的毕业论文时,为他纠正植物名称的写法。因为赵东升并非植物学出身,对植物拉丁名不够熟悉。郑度发现其中有些写得不规范,便指出部分拉丁文写得不对、不严谨,又解释说,有的情况写“属”名可以,但有的必须写到“种”,这样才准确、严谨。

郑度的学生、地理所研究员尹云鹤也有一次被老师“纠正”的经历。她在论文中引用了郑度的一本著作,原书封面写着“郑度等著”,她却误写成“郑度著”。虽然只是一字之差,但郑度看到后,非常严肃地指出,“这是原则性问题,必须尊重合作者的研究成果”,并要求她把那个“等”字补上。

“这件事让我印象很深。”尹云鹤说,在郑度的影响下,她后来也常提醒自己的学生,科研要严谨,更要尊重他人的劳动成果。

学生们评价郑度时,常用“以身作则”四个字。

他们在整理郑度多年来的手稿时发现,老师保存着大量珍贵的手写资料——工作记录、野外手绘的地形图、剖面图等,每一份都工整有序。每次在野外进行地理调查,他都会认真记录所见植物的拉丁学名,并清晰标注在图上。从20世纪50年代起,几十年间的野外考察笔记,他都完好保存。这些看似琐碎的细节,恰恰是他科学精神最朴素、最真实的写照。

在评价什么是好学生时,郑度用了“吃苦耐劳”四个字。

在他看来,地理学者不能只在书斋中做研究,野外才是最好的课堂。

海拔低的地方与高原地区有什么差别?当地百姓的生活与自然环境如何互动?这些问题,唯有走到实地、亲身观察,才能得到答案。

而追寻答案的过程,正是郑度上了一辈子的地理课。

他常鼓励学生积极参加国家重大项目,让科研工作服务国家需求。多年来,他培养了大批复合型人才,学生们在青藏高原资源开发、生态保护、气候变化等领域成绩突出。

尹云鹤回忆,自己刚工作时曾向郑度先生请教今后的科研方向。先生当时叮嘱她:“要把眼光放到全球,不要只研究中国的问题。要多比较中国和世界其他地区的特征。”

撰写博士毕业论文时,尹云鹤研究的是中国尺度上的干湿区对气候变化的响应。她原本觉得这个范围已经够大、够复杂了,但在导师郑度的鼓励下,她逐步把研究视野拓展到全球尺度。

“他总是提醒我们,要放大视角、放宽眼光。这种思路对我之后的科研影响非常大。”她说。

如今,郑度培养的学生在青藏高原资源环境、生态系统保护等领域取得显著成果,既推动学科发展,也为区域可持续发展提供科技支撑。这些人才中,多人成为关键核心技术领域的领军人物,在土地管理、水资源利用等国家重大战略实施中发挥重要作用。

“没有一丝丝包装”

作为一名老师,郑度极看重言传身教。

他对学生一向平等、真诚。尹云鹤说,老师谈论自己时,从来“没有一丝丝包装”。

郑度曾笑着给学生讲起当年的一件“小糗事”:1958年大学毕业,他坐了两天两夜火车来到北京,9月初到地理所报到。第二天,秘书科通知他说,下午所长黄秉维先生要找他谈话。结果午后回宿舍休息,他不小心睡过了头,错过了约见的时间——“以后也没敢去找黄所长”。

多年以后,他在纪念黄秉维先生的文章中,仍以这段往事开篇,坦然如初。那份不加修饰的真诚,正是他身上最打动学生的品质。

和学生相处时,郑度总是温和又有分寸。课题组有为他庆生的传统。每到生日,他都会提前叮嘱学生:“不能带礼物,什么礼物都不要带。”但他常补上一句——“如果你最近有了学术上的新成果,发了文章、出了书,一定送给我看看,我要学习学习。”那是他最看重也最喜欢的“礼物”。

作为20世纪30年代生人,郑度身上保留着“可爱的老派”。他喜欢亲手写贺卡,每到元旦、春节或中秋,他都会挑选心仪的照片或图案,写上祝福,一张张寄给学生和同事。有时遇到惦记的学生、友人过生日,他也会写信问候。

他总是关心学生的生活,每次见面都笑眯眯的,开场白往往是“最近忙不忙”。后来,学生们陆续为人父母,他又会问:“孩子几年级了?”

郑度尤其关心儿童的教育。有一次,他看到一篇介绍德国儿童教育的文章,觉得其中的理念值得学习,就发给了那些已经有孩子的学生。

晚年的郑度言语不多。结束《中国科学报》等媒体采访后,他回到办公室,静静地坐在书桌前,翻阅着一本厚重的书,身后是一幅巨大的立体中国地图。后来,陪同的学生说,那天郑老师谈起早年的科考——那大概是他近来话最多也最开心的一天。

《中国科学报》(2025-10-28 第4版 高教聚焦)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。