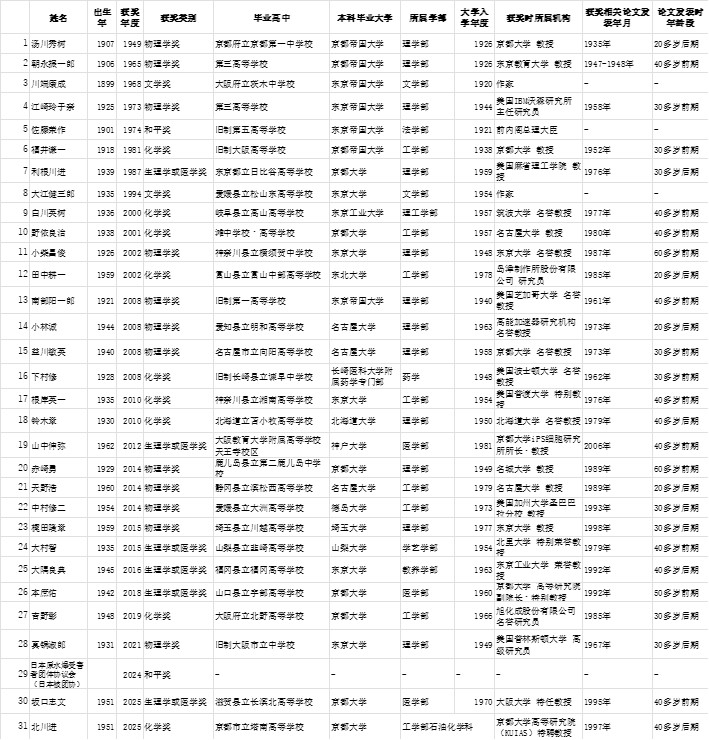

金秋十月,一年一度的诺贝尔奖揭晓季又如约而至。在日本,大阪大学特任教授坂口志文和与京都大学特别教授北川进相继获得诺贝尔生理学或医学奖、化学奖的消息引起了日本社会的一片热议。至此,日本已经获得了31个诺贝尔奖,其中自然科学领域的奖项达到了27项。

日本诺奖获得者一览 作者整理 下同

日本诺奖获得者一览 作者整理 下同

?

2001年,日本政府在第二个《科学技术基本计划》中,曾提出“在21世纪前50年内获得30个诺贝尔奖”的目标。鉴于日本在20世纪仅有9位诺奖获得者,此计划一度引来外界的质疑与嘲讽。但如今,在不到25年的时间里,日本几乎完成了该目标的2/3,成就斐然。

然而,这是否就意味着日本当前的教育和科研政策取得了全面成功?至少在笔者看来,现实可能更为复杂。

近年来,日本的大学国际排名面临激烈竞争,科研产出的数量与高影响力论文的优势也在减弱。此外,日本的博士生入学人数持续下降,青年学者的职业前景充满不确定性,科研领域的后继乏力问题日益凸显。

许多日本科研界人士认为,日本的科研体系正面临深刻危机。至于诺奖领域,近期该国获奖的学者多在上世纪七八十年代进入大学,其奠定获奖基础的核心研究也主要是在2004年日本国立大学法人化改革之前完成的,而那场更注重短期竞争的新自由主义式改革,深刻地改变了日本大学的生态。

因此,与其将近年的日本的获奖热潮视为当下的胜利,不如将其看作是对一个特定时代的回响。通过分析所有获奖者的履历,我们可以发现一些有趣的规律,这些规律不仅可以解释日本过去的成功,也为理解当前日本的科研困境提供了视角。

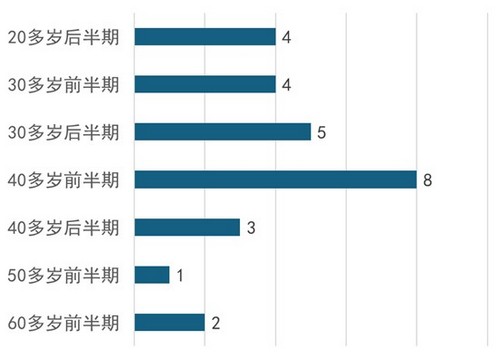

获奖年龄与科研的黄金时期

诺贝尔奖的桂冠往往是对获奖者数十年前工作的追认。在日本,这一现象尤为明显——该国近八成自然科学领域的获奖者,其突破性成果的发表年龄集中在了30~50岁之间,40多岁前半期是其中最高产的阶段。

日本自然科学领域诺奖获得者发表突破性成果的年龄段

日本自然科学领域诺奖获得者发表突破性成果的年龄段

?

该年龄段的科学家通常已完成博士和博士后训练,开始独立主持研究,知识储备与思维活力兼具。在当年的体制下,他们有机会获得稳定的教职和研究经费,从而能开展长期、高风险的探索性研究。

这其中,有4位获奖者完成其奠基性工作的年龄只有20多岁。比如,2002年诺奖获得者田中耕一,其在25岁时便发明了软激光脱离离子化法。彼时,他只是一名企业的普通工程师,甚至仅拥有学士学位。

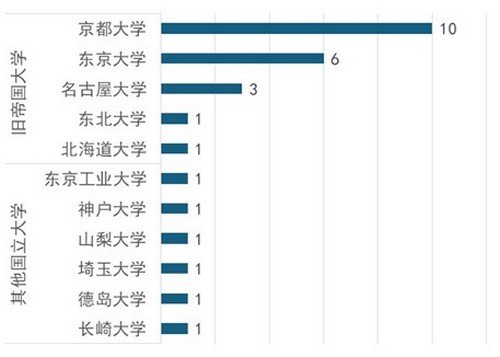

教育背景:顶尖学府与地方人才的共存

除年龄外,这些获奖者的教育背景也呈现出丰富的多元性。

在日本,京都大学和东京大学分别培养了10名与6名诺奖获得者,成为名副其实的“诺奖摇篮”。但数据同时显示,有相当数量获奖者的本科是地方院校,顶尖学府并未形成绝对垄断。

日本自然科学领域诺奖获得者的本科大学

日本自然科学领域诺奖获得者的本科大学

?

比如,2008年化学奖获得者下村修毕业于长崎医科大学附属药学专门部(后并入长崎大学药学部)。2012年和2015年生理学或医学奖得主山中伸弥与大村智,本科分别毕业于山梨大学和神户大学。2014年物理学奖得主中村修二,从本科到博士均在德岛大学完成。次年的物理学奖得主梶田隆章的本科毕业学校则是埼玉大学。

这些“非主流”求学轨迹的背后,是一个教育资源相对均衡的时代。彼时,日本地方国立大学同样能为有才华的学生提供优质的教育和通往顶尖研究的路径。

向上追溯至高中阶段,这种教育公平的底色愈发清晰——大多数获奖者并非出身于东京、京都等大都市圈的顶级名校,而是来自名不见经传的地方高中。以新晋诺奖得主为例:坂口志文毕业于滋贺县立长滨北高等学校,北川进则来自京都市立塔南高等学校。这两所学校在当地的偏差值仅为52~53左右,也就是说,其学生的学业水平仅仅略高于地区平均线。

然而,正是这些平凡的起点孕育出了非凡的科学成就。彼时,日本教育机会的天平尚未严重倾斜,地方城市的孩子同样握有问鼎科学殿堂的钥匙。这与今日日本的情况形成了鲜明的对比——如今的东京大学早已被大都市富裕家庭子女占据大半江山。曾经那个“寒门亦可出贵子”的时代似乎渐行渐远。

除教育背景外,虽然大多数获奖者在获奖时身处学术界,但仍有江崎玲于奈、田中耕一等4位获奖者的成果是在企业研发岗位上完成的。在经济高速增长时期,日本的大企业拥有雄厚的实力和长远的眼光,愿意为研究人员提供充足的时间和资源,支持其进行长期基础研究。这种独特的企业文化也为科学创新提供了除大学外的另一个重要平台。

科研经费的变迁与“收割效应”

正如前文所言,近年来日本虽诺奖频出,但这些成果几乎都完成于上世纪70~90年代,其成果的发表与获奖的平均间隔长达20年以上。今天我们所见的辉煌,正是在“收割”30年前种下的果实。

这一切的分水岭正是2004年日本的国立大学法人化改革。改革之前,日本大学享有稳定的政府拨款,教授们拥有充分的学术自由去选择研究方向,可以安心从事长期的基础研究,而不必为短期成果焦虑。

但改革后,日本政府对大学的运营经费逐年递减,迫使大学和研究者越发依赖需要不断申请、强调短期成果的“竞争性经费”。在此环境下,大学很难再给予年轻研究者10年甚至20年,让他们做一个不确定能否成功的课题了;随着经济环境的变化,企业也普遍收缩了基础研究投入,更注重短期的产品开发。同时,年轻研究者不稳定的雇佣条件也导致博士生入学人数难以增长。这些因素都给日本科学研究的未来蒙上了一层阴影。

总之。日本在上世纪七八十年代对基础科学的长期稳定投入,以京都大学为代表的宽容失败、鼓励自由探索的学术风气,相对均衡的教育资源分布,以及企业愿意投身基础研究的传统,共同造就了一个科学的黄金时代。但2004年的改革却带来了追求短期成果的考核压力、博士生培养困境、经费向少数顶尖大学过度集中等问题,这些都为日本科研的未来蒙上了阴影。

科学研究,尤其是基础研究需要漫长周期。今天的投入可能要到数十年后才能结出真正的果实。日本的31项诺奖成果既是过去成功投入的最好证明,也映射出当前其面临的严峻挑战。这场诺奖盛宴的背后,是一代学者对未来的深切担忧。

这种担忧也提醒着我们,在追求科研效率和竞争力的同时,如何保持对长期基础研究的支持,如何为青年学者提供安心探索的土壤,以及如何维持教育机会的相对均衡,这是任何一个致力于科技发展的国家都必须认真思考的课题。

(作者系日本独立行政法人大学改革支援、学位授予机构研究开发部教授)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。