他专注大豆科研,培育出了许多优良大豆品种;他创建的南京农业大学大豆研究所,成为我国南方大豆研究中心;他培养出一代又一代农学家,让大豆在田间茁壮成长的同时,也让大豆科研的未来充满蓬勃希望。他就是作物遗传育种学家、数量遗传学家和农业教育家马育华。他的一生,育种也育人,为我国大豆发展作出了不可磨灭的贡献。

1930年,马育华以优异成绩被推荐进入南京金陵大学农学院学习。在这里,他遇到了我国大豆科学研究的开创者——王绶,他带领马育华推开了大豆研究之门。王绶一直深耕大豆育种事业,并在1924年就开始进行大豆纯系育种,育成的“金大C332”产量与当时的农家品种相比,增产超过40%。

1935年,大学毕业的马育华开始担任王绶的助教。马育华夏天做大豆育种,冬天做大麦研究,从田间到温室,从校部到试验农场,年复一年的工作为他后来的育种学研究打下了扎实的实践基础。马育华还与王绶合著发表了《大豆栽培之研究》。正是在老师的影响下,马育华与大豆结下了不解之缘。他还参与了当时农艺系学生认为最难的两门课《生物统计》与《田间试验设计》的教学,王绶出版的《实用生物统计法》一书中也有他的付出。良好的开端为他日后在试验统计和数量遗传学方面的造诣奠定了基础。

俞大绂也是马育华的伯乐之一。俞大绂是我国著名植物病理学家、中国科学院院士,他不但帮助生活困难的马育华完成学业,还推荐他到国外研究学习,攻读博士。马育华也曾在俞大绂手下,主持大豆育种试验。

1950年从海外学成归来后,马育华就着手开展对江淮下游地区大豆地方品种的研究和大豆数量性状遗传研究,筹备建立大豆育种计划。1957年,马育华育成大豆新品种“南农493-1”,这一高产大豆品种是系统选种的成功范例,在江苏、安徽、湖北等长江夏大豆适宜区得到推广种植。也是这一年,马育华有了一位得力助手——刚刚毕业留校任教的盖钧镒。

1963年,盖钧镒成为马育华的在职研究生,边工作边学习。据他回忆,特殊时期教学和研究一度中断,但他和马育华始终坚持信念,并跑到试验田,到农民那里做研究。

1972年,南京农学院与苏北农学院合并成立江苏农学院。在扬州的8年时间,他们不但在校园里做试验,还在江苏启东请来几位农民教师,教大学生种田,并在农民家里研究如何应用。“南农1138-2”品种就是在此期间育成的,后来被引种到湖北江汉平原,并在1978年获得江苏省科学大会奖。

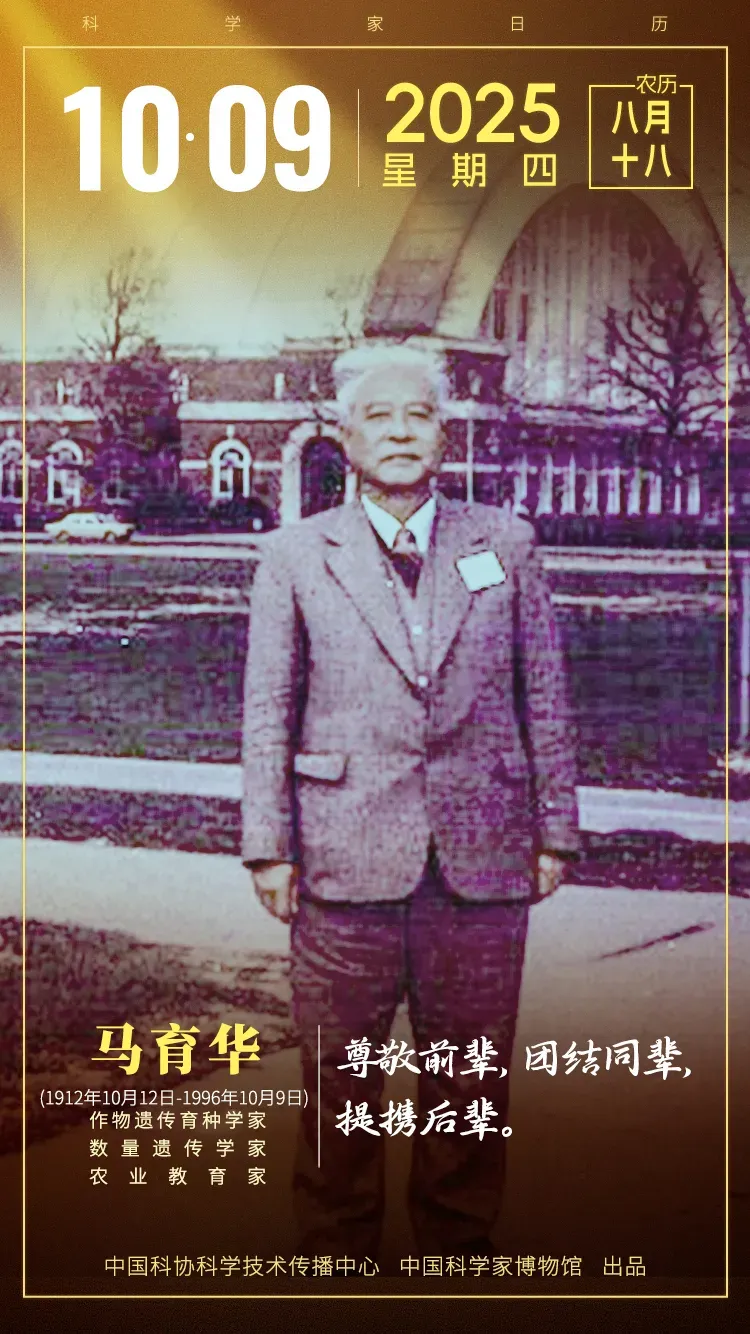

1957年,马育华与大豆新品种“4013”合影

来源丨中国科学家博物馆

在大豆育种领域,马育华主要完成了两件大事:一是培育并推广了一批大豆新品种;二是在南京农业大学建立大豆研究所。此外,马育华还是我国植物数量遗传学的开拓者,他编写的《植物育种的数量遗传学基础》是国内第一本介绍植物数量遗传学的专著。

马育华(右1)在场院查看玉米

来源丨中国科学家博物馆

时隔多年,马育华的学生仍然记得,每一堂课前,马育华都要做好充分的准备,在课堂上,他也从不照本宣科,即便教龄已经数十年,同一课程已经反复教过多少遍,都是如此。每教一门新课,他都会事先写好讲义。

“我们这些学生当时都很穷,马老他们一直都把我们当儿女看待。”南京农学院成立后第一届农学系学生蒋荷回忆。蒋荷后来成为了江苏省农科院研究员。

20世纪60年代,我国初建研究生制度时,马育华招收培养过3名研究生,后来他们都取得了不俗的成就。1963年招收的承泓良,后来成为了为我国知名棉花育种专家,1964年招收的陆作楣是国家科技进步奖二等奖获得者、南京农业大学教授、博士生导师,曾任中国种子学会副理事长;同年招收的盖钧镒也是我国著名的大豆育种专家、数量遗传学家和农业教育家,中国工程院院士,曾任南京农业大学校长。

承泓良回忆,马育华给他立下三条规矩:一是要亲临第一线。要多下地、多看,认真观察、认真记;二是老老实实,不能弄虚作假,不能偷改数据;三要搞好同事关系,尊重前辈、长者,爱护、帮助小辈。

马育华一生潜心深耕大豆育种,不仅育得良种,更培育了大批良才,为我国大豆育种发展作出了重要贡献。

马育华曾说:“看一个人的思想品德怎样,既要看他是否有爱国主义精神,是否热爱自己所从事的事业;也要看他对前辈的劳动成果是否尊重,对同辈是否团结,对后辈是否肯帮助。”

参考文献:

[1]育豆育人马育华.农民日报.2025-03-05

[2]马育华:追求卓越 兴农报国.中国科学报2023-03-31

[3]“大豆遗传育种学家”马育华.南京农业大学图书馆微信公众号.2025-07-04

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。