2023年是中国攻克杂交水稻难关50周年,由中国科技馆主办的“稻谷飘香,禾下追梦——中国攻克杂交水稻难关50周年展”正面向公众展出。近日,中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平的助手尹华奇先生寄来亲笔手稿,深情回顾了杂交水稻攻关的艰辛历程,表达对袁隆平先生的崇高敬意。

尹华奇是袁隆平助手、湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心研究员、联合国粮农组织杂交水稻特约顾问。几十年来,他积极投身袁隆平主持的三系、两系杂交稻育种攻关,取得了丰硕成果。特别是1998年选育出香型两系法不育系——香125S,选配出高产、优质、中熟的杂交早稻“香两优68”,先后在湖南、安徽、广西等省(区)通过审定并推广应用,为杂交水稻科研与生产作出了重要贡献。

尹华奇在手稿中写到:“通过几十届国际杂交水稻培训班,培养了来自几十个国家的几千名农业专家,中国的杂交水稻在亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲等地试种、示范、推广,可谓是‘一粒种子改变世界’!”

1960年7月,袁隆平在实验田里发现了一株“鹤立鸡群”的天然杂交水稻,这让他意识到存在野生的雄性不育株。通过文献研究,结合自己在田间的实际探索,袁隆平设想采取“三系法”技术路线,培育不育系、保持系和恢复系,实现“三系”配套。而找到不育株是实现“三系法”技术路线的第一步。

此时的尹华奇和李必湖就读于安江农校,作为袁隆平的学生,为了共同的目标,他们跟随袁隆平一起踏上了漫长的追觅不育株之路。为了能看得仔细,他们每天在中午太阳光最强的时候,拿着15倍放大镜,审视着试验田中每一株水稻的每一朵花。虽然寻稻的过程堪比“大海捞针”,但他们从未放弃。历时两年,在他们检查了十几万株稻穗后,终于发现了6株雄性不育株。

1966年2月,袁隆平发表了第一篇论文——《水稻的雄性不孕性》,这篇论文开创了国内杂交水稻研究的先河,更开辟了一个在世界范围内都具有创新意义的研究领域。1967年6月,湖南省科委将“水稻雄性不育”正式列入省级科研项目,同时,尹华奇、李必湖两名应届毕业生留校给袁隆平当助手,“水稻雄性不育科研小组”正式成立,杂交水稻的研究也由此转向了团队合作。

为了赶时间、抢进度,袁隆平、尹华奇和李必湖先后用1000多个品种做了3000多个杂交实验,然而结果并不理想。但他们并未放弃,而是坚定信心、持续探索,之后袁隆平提出了“远缘的野生稻与栽培稻进行杂交”的新设想,师徒三人又踏上了天南海北的寻稻之路,在湖南、云南、海南......哪里有希望他们就去哪里,多少稻田里留下了他们的脚印和牵挂。他们常常十天半月穿梭在茫茫稻田里,在田间地头啃馒头,渴了就喝清泉水,无论泥地还是沼泽光着脚就下,常常与老鼠、水蛇等斗智斗勇,就像是一支毫无装备的探险队,迎着朝阳、踏着月色,在田间逐梦。功夫不负有心人,1970年,李必湖在海南南红农场发现雄性不育野生稻“野败”。

一次次的挫折,他们有沮丧但是没有被沮丧击垮,“让中国人的饭碗,任何时候都牢牢地端在自己的手上”的信念支撑他们突破困局,最终收获成功。

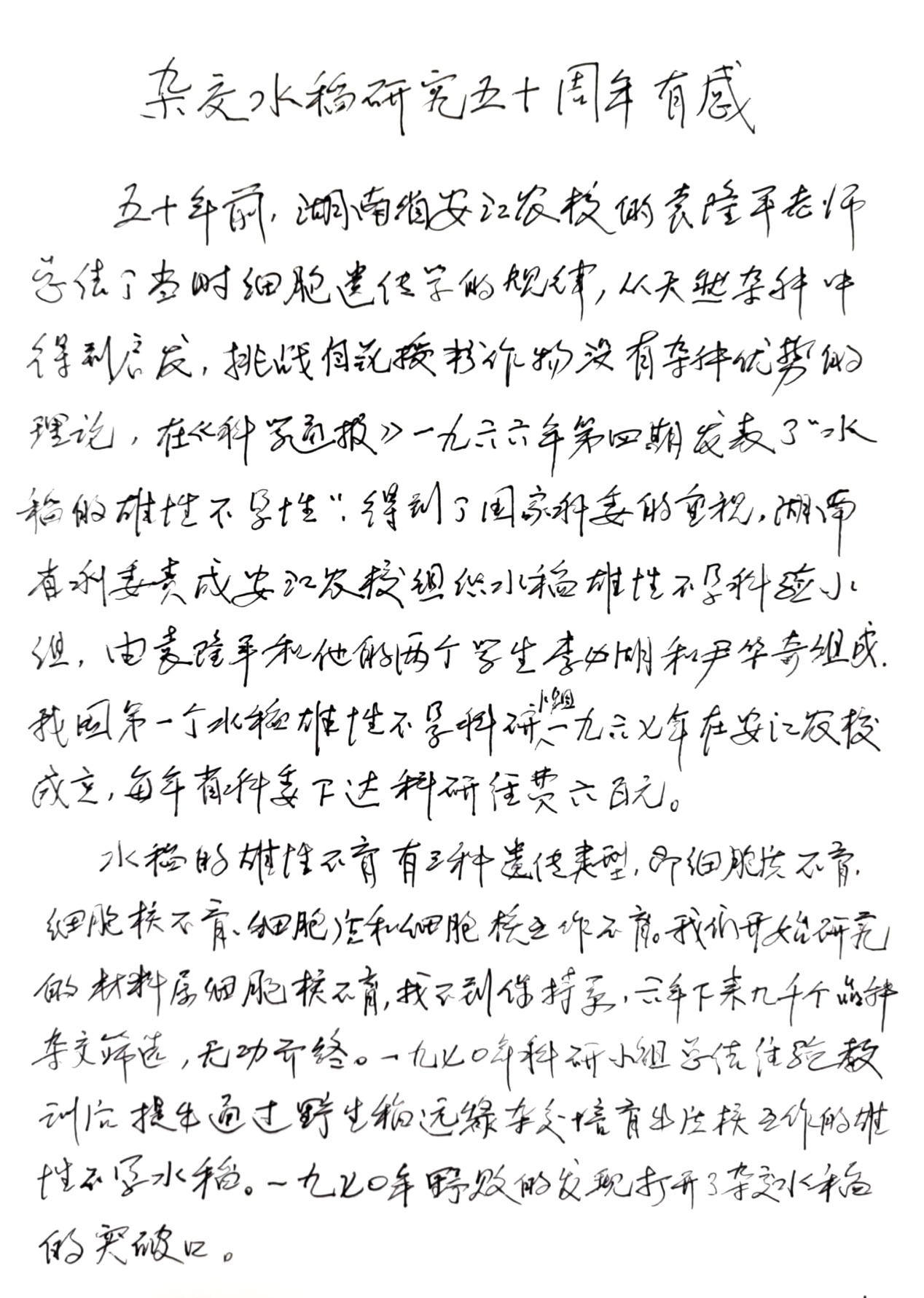

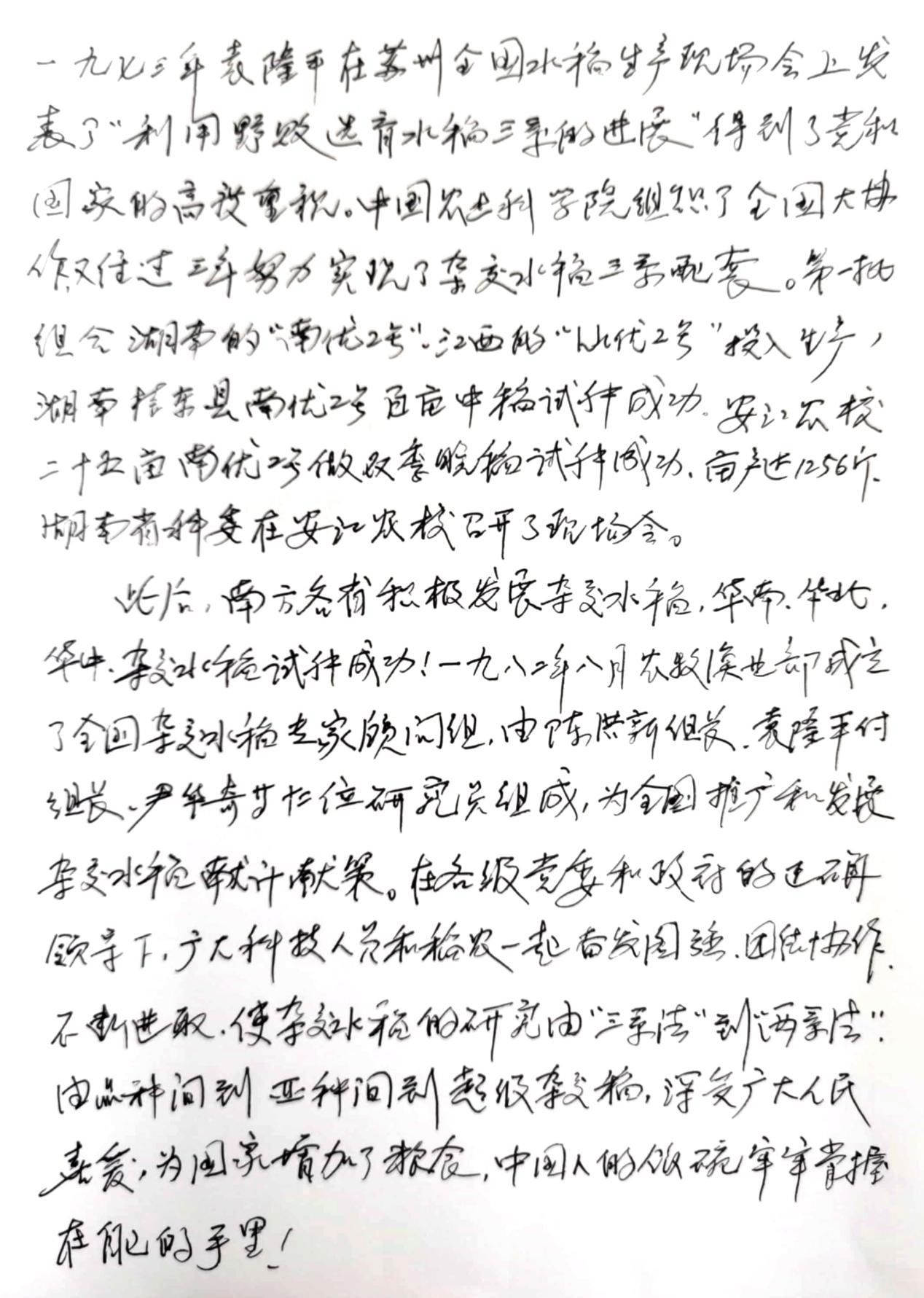

尹华奇给中国科技馆寄来的亲笔手稿(中国科技馆供图)

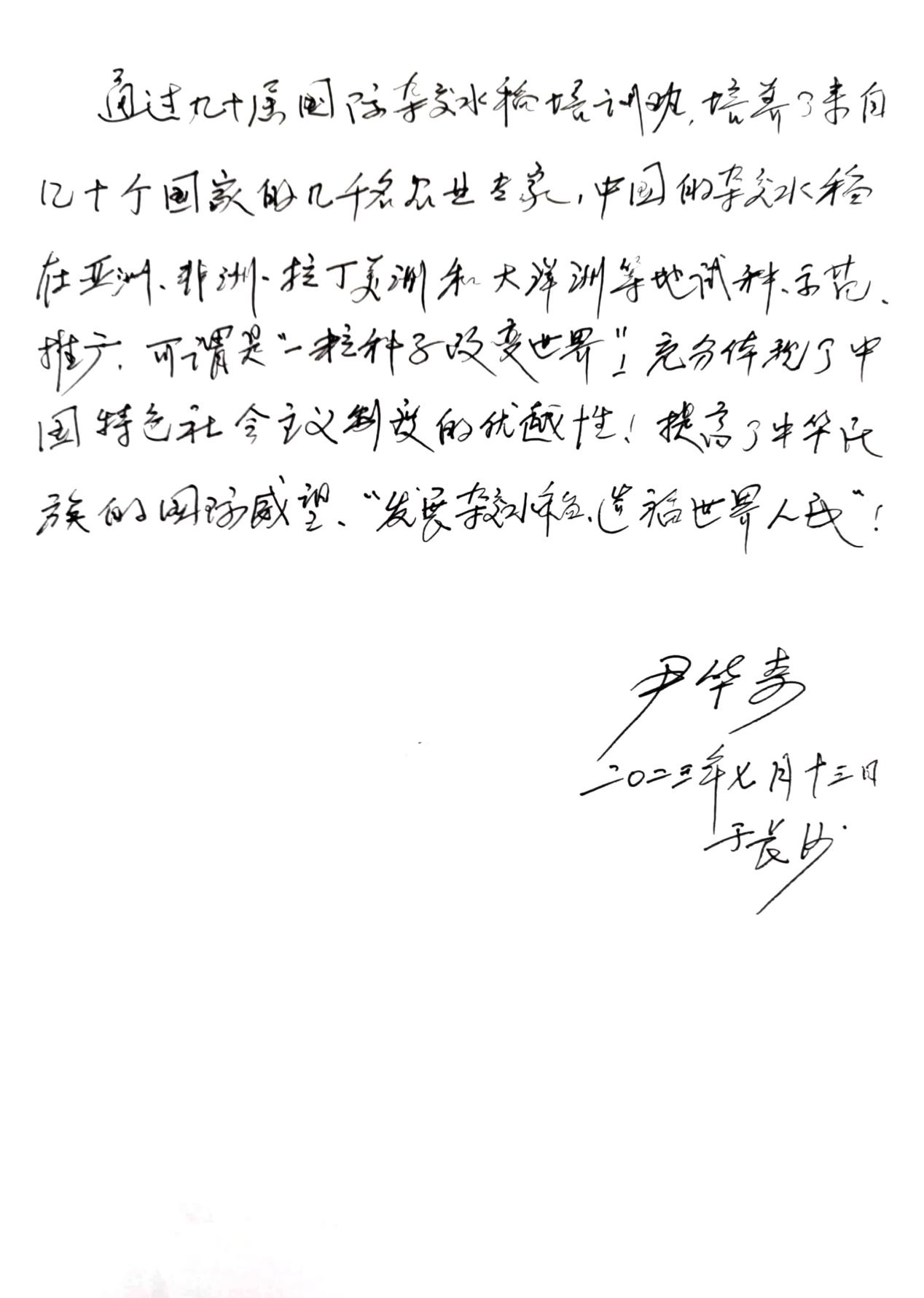

袁隆平和尹华奇(左一)、李必湖(右一)(中国科技馆供图)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。