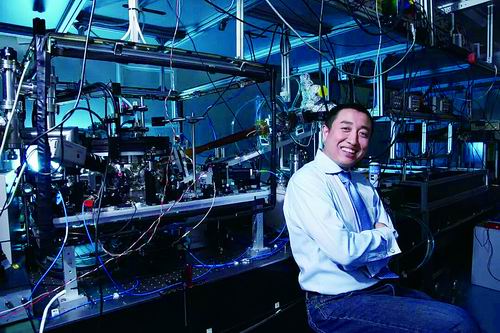

2009年,马兆远回国以后建设的第一个超冷原子平台。受访者供图

■本报记者 孙滔

2007年,28岁的马兆远站在了岔路口。

那时的他是一名博士后,在美国国家标准与技术研究院和马里兰大学联合量子研究所,那里大佬云集。他所在的是1997年诺贝尔物理学奖得主William Phillips的实验室,但马兆远的研究并不顺利。

尤其是当他看到了真正的科学家是什么样子——他们心无旁骛,把研究当成生活的乐趣,没有把拿诺贝尔奖这件事当成人生的追求。一直以来心高气傲的马兆远突然发现,自己并不具备这样的精神境界。他随即进入了一种虚无的状态——他从小被灌输的信念是,拿奖才是追求,一旦看到诺贝尔奖跟自己这辈子绝缘了,巨大的失落和彷徨扑面而来。他开始怀疑自己的追求。

再三反思后,马兆远发现了一个可怕的事实。他凭借物理竞赛从太原来到了北京,敲开了北京大学的大门,继而进入英国牛津大学拿到博士学位,再到美国国家标准与技术研究院做博士后。原来,当年的物理竞赛对他而言更像是一块敲门砖,他所有的努力,都是朝着一个看似功利的目标而去的。

那并不是真正的热爱,用英国哲学家罗素的话讲就是,他过分强调了成功,却将与成功相关的活动放到了对立面。

马兆远想离开物理了,他渴望真正的自我实现。

大转身

当年马兆远是认真的。看到身边很多人去了美国华尔街,他也想试试。他申请到了华尔街的职位,同时也拿到了美国加州大学伯克利分校的博士后录用通知。

如何选?正好马兆远在牛津大学的导师Keith Burnett教授来到美国。他向导师求助:“如果我放弃物理去华尔街,你会不会失望?”当时Keith也正面临职业转变——不再担任牛津大学数学、物理与生命科学部主任,即将前往英国谢菲尔德大学当校长。他告诉马兆远:“只要你觉得开心,我就会支持你的决定。”

这让马兆远很欣慰——在一个成熟的社会,人们并不觉得离开耕耘多年的物理学是对师门的背叛。

不过思忖再三,他还是决定留在物理领域,“要不再换个环境试试”。他的下一站就是加州大学伯克利分校。

马兆远于2009年回国,加入了中国科学院上海光学精密机械研究所,这时候他才30岁,但看起来光芒四射。此后6年间,他参与设计了我国空间站超冷原子实验平台,并承担了其中物理单元的总体设计和空间中玻色子与费米子相互作用的研究工作。毫无疑问,如果按照既有路线走下去,他的前途坦荡开阔。

然而2015年,马兆远又转身走了。他给出的理由是,顶尖的物理学研究是需要童子功的,“好的工作是35岁以前做的。没办法,你到了这个年龄段就得退役”。

这一年,他再次见到了导师Keith,并得知Keith在谢菲尔德大学取得了巨大的成功。该校与波音公司等多家企业联合,搭建了先进制造研究中心(AMRC)。正是这个机构的崛起,帮助谢菲尔德这座英国老工业城市焕发生机。

马兆远眼前一亮,一个新的机会摆在了眼前。2015年的中国制造业面临转型升级,而作为整个欧洲再工业化的标杆,谢菲尔德模式或许对中国意义非凡。他决定离开物理圈,加入谢菲尔德大学,担任AMRC智能制造教授。这位实验物理学家打算把谢菲尔德大学的经验梳理出来。

他开始促进清华大学和谢菲尔德大学的合作,希望这个模式在中国落地生根。2018年,他加入清华专门干这件事。

“世界的逻辑”

可惜,现实比马兆远瘦削的脸庞更骨感。

Keith当年能做成,是因为他有着非同一般的资源调动能力。中国的情况不一样。马兆远的愿景没有成为现实。那时,国内高校教授大都专注于发表论文,并不热衷这种宏观项目。同时,马兆远发现,自己个性上的短板导致他很难真正进入一个行政体系去做事。换言之,他高估了自己的动员能力和调动周围资源的能力。

从2015年到2022年,马兆远躬身入局的结果只是出版了《智造中国》这本书,那是2022年1月份出版的。作为一个独立的学者,“著书立说”是他更好的选择。

同年,他加入了南方科技大学,担任自动化与智能制造学院长聘教授。因对智能制造的研究,他同时成为该校商学院的兼职教授。

他的科研转向了人工智能。在南方科技大学,除了研究具身智能,他把更多的关注放在了引导年轻人的思想上。

马兆远一直在审视诺贝尔奖。在他看来,中国人很难获诺贝尔奖的原因之一,是“当我们踏入一片知识的荒原需自行开拓时,常常不知所措,因为我们不清楚自身的起点,也不了解如何建立新的学问体系”。于是,他开设了一门选修课,名为“人工智能的边界”。正是这门课,成就了他2025年出版的图书《世界的逻辑》。

他本来考虑的是,以人工智能为切入点探讨人类的理性从何而来,可没想到一发不可收。他的课从古希腊的古典理性讲起,从人类走出非洲讲到语言的诞生,从维特根斯坦讲到罗素,从基督教文化讲到现代科学,从哥德尔不完备定理讲到图灵机……他发现,原来的课程名字已经不能涵盖所讲的范畴,于是改名为“科学逻辑课”。

马兆远的课不拘一格。他会从绘画讲起,对比科技,比如照相机对传统艺术的影响,并指出人类的知识不仅源于理性,更来自直觉。他说,科学是一种“通过解构进行重构”的人类行为艺术。这样的课让讲台下的学生陡生惊艳之感。

这门课火了,“几乎天天有学生要求加课”,以至于从一开始容纳50人的课堂扩大到160人的课堂——那是学校最大的教室。

马兆远想到,是时候把这门课的内容写成书了。

他有两个初衷:一是让年轻人更多认识现代科学,使之具有真正的独立思考能力和科学精神;二是把年轻人培养成人,而不是跟人工智能一样的机器。他认为,被灌输了那么多年的应试教育过时了,“我们的学生都认为老师有标准答案,这是不对的”。

出于这些考虑,在《世界的逻辑》末尾,马兆远在《应对不确定性的世界》一文中提出了名为“MAPLE”的未来教育体系——它由5个部分构成,分别是Math(数学)、Art(艺术)、Physics(物理学)、Literature(文学)和Engineering(工程学)。

其中,数学可以保证人与人工智能“新物种”的沟通能力,艺术保证人与自己的沟通能力,物理学保证人与自然科学的沟通能力,文学保证人与人的沟通能力,工程学则强调动手能改变现实,保证人与未来的沟通能力。

借着这套厚达600多页新书的出版,这位总是穿西装、牛仔裤的教授打算进行一百场巡回演讲,分享他的思想。他的宣讲重点是各地的高校,目标是那些年轻人。

真心热爱

国内有位老先生评价马兆远,是一个“把才华浪费着玩的人”。大概意思是,按他的学术背景,没有按照既定路线走下去,就是浪费了。

这或许是对他出走物理圈的不满。马兆远没有后悔。他是从自我实现的角度看待自己的选择的,“35岁的时候,我考虑清楚了自己更感兴趣的事情。作为一个科学家,我能完成的就这么多事了,(如果一直走下去)我能看到自己将来退休的时候是什么样子”。

他自我评价是,“有北大人的一腔热血”。他推崇中国古代“士”文化,就像谭嗣同那样会选择明知不可为而为之的事情,他要做“中国知识分子在任何一个时代应该做的事”。对于2015年的马兆远来说,这件事就是推动中国制造的转型。10年后,这件事变成了让更多年轻人认识世界的逻辑。

之所以能如此不受拘束,马兆远将之归因于自己出生在一个相对富裕的时代,他的家庭则为他提供了一个相对宽松的成长环境。父亲在高校工作,母亲是医生,哥哥则是一名艺术家。他的高三几乎是玩过来的。

学术上,他师出名门。在北京大学读大一的时候,物理学家甘子钊告诉他,“在北大做物理,一生无怨无悔”;大二,物理教育家赵凯华为其讲授热力学;大三,他到加速器物理学家陈佳洱实验室操作加速器,学会了实验物理和贝叶斯统计;大四,他在物理学家王义遒实验室研究量子电子学。到了牛津大学,现任英国物理学会(IOP)会长Keith是马兆远的导师,算下来他还是1925年诺贝尔物理学奖得主James Frank的第四代弟子。

在牛津大学,刚刚退休的Roger Penrose教授会拉着马兆远聊《道德经》,只是马兆远当时一门心思放在了实验上。那位退休老人在2020年获得了诺贝尔物理学奖。

马兆远很早就与美国斯坦福大学教授李飞飞熟识。他们会为人工智能能做什么和不能做什么而吵架、斗嘴。他后来为此写了一本书,书名是《人工智能之不能》。

所有这些经历中,真正让马兆远感到震撼的是身边人对科学的真心热爱。

他经常讲一个故事。在牛津大学的时候,马兆远所在的课题组有位50多岁的博士后Steven Hopkins。这让二十来岁的马兆远很是讶异。因为在传统认知看来,50岁差不多是一个物理学家的职业末期了。随后他才了解到,这位博士后本来是一位职业音乐家,在录音室担任键盘手和钢琴师,却在工作了20年后,40岁时突发奇想要读一个物理学位。他先在英国开放大学拿到学位,再来牛津做博士后。2016年12月,Steven在英国杜伦大学以研究助理的身份退休,之后又回归了乐队生活。

马兆远悟了:科学应该是生活的一部分,是人生的一部分。“我们一直认为,做科学就必须成为科学家,之后就一定要拿诺贝尔奖。这样的想法是不对的。”

新的“折腾”

马兆远已经有了新的写作计划。他透露,下一本书是有关心灵的,写作灵感来自罗素。

罗素一生自1872年到1970年,经历了英国的高速发展时期和平缓期。在这个大转折中,当那个蒸蒸日上、有无数机会的时代已经过去,年轻人如何适应新的时代、如何找到自己的定位,就成了一个巨大的课题。为此,罗素写了一本书《幸福之路》。

对照中国的当下,马兆远认为,今天的中国年轻人也面临同样的问题——焦虑丛生。他为此“啃”完了1000多页的《罗素传》,“我现在大概能用拼图拼出罗素的思想”。他觉得,是时候写一本中国版的《幸福之路》了。他要描述出,在一个成熟的社会里年轻人该有的样子,而不是奉“学以致用”“学优则仕”为圭臬。他本人就是一个绝佳的“实验样本”。

他还有一个近乎石破天惊的计划,那是一件“能在人类历史上留下名字的事情”。

马兆远打算跟朋友谋划开发一个月球太阳能基地。虽然这是“特别不靠谱的事”,他还是很认真地做了一个推演:在月球上建一座太阳能光场,这些能量通过激光发射回地球,再经过光电转换即可。如果太阳能光场足够大,就可以解决地球上的能源问题。

这个想法再次“激活”了马兆远,他需要这样的兴奋点。他一直认为,人一辈子能做很多事,但每隔几年就需要重新找一个兴奋点,他现在40多岁,正是做事的时候。

这样一位不愿被定义的教授,才不是把才华浪费着玩的人,只不过拒绝了传统的按部就班。

《中国科学报》 (2026-01-08 第4版 人物)