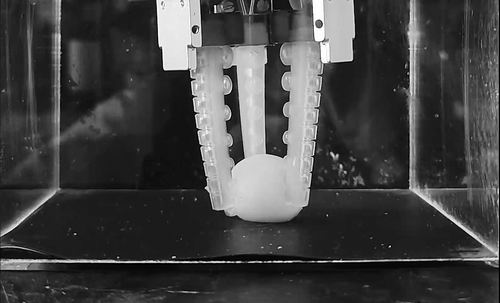

自适应水凝胶仿生吸盘在抓取蛋黄。兰州化物所供图

■本报记者 叶满山

“轻一点,再轻一点!”实验室里,一只机械臂缓缓伸向盛在碗里的生蛋黄。围观的几位科研人员屏住呼吸——蛋黄表面那层薄膜几乎透明,任何轻微挤压都可能前功尽弃。然而,机械臂前端的“吸盘”只是温柔地贴住蛋黄,将其稳稳提起,再平稳放回。蛋黄完好如初,甚至没留下指痕。

这款“温柔抓手”是中国科学院兰州化学物理研究所(以下简称兰州化物所)开发的国内首款自适应水凝胶仿生吸盘。研究人员通过重构章鱼吸盘的“材料-结构-功能”三重密码,不仅实现了对粗糙表面的无损黏附,更让水下机器人首次具备了“温柔抓取”超软物体的能力。近日,相关研究成果发表于《纳微快报(英文)》。

自然界的启示:章鱼吸盘的奥秘

提起吸盘,人们首先想到的大概是浴室挂钩或工厂里的真空抓手。它们确实“一吸就牢”,但面对潮湿、粗糙或易碎物体时,却常常失灵:抓取玻璃没问题,抓取磨砂玻璃就漏气;抓取金属没问题,抓取沾水的贝壳就滑脱;更要命的是,为了“密封”往往要用大力,导致水果被捏出坑、光学镜片被划出痕。

“这些痛点,章鱼早在几千万年前就解决了。”论文通讯作者之一、兰州化物所研究员王晓龙说。章鱼每条腕足上分布着数百个吸盘,吸盘边缘柔软、肌肉发达的唇口可以像垫圈一样,在肌肉控制下主动变形,贴合不平整的表面,形成瞬时水密封,能在粗糙、湿润甚至多孔的表面上实现强吸附,对螃蟹、贝壳等物体进行无损伤、自适应抓取。

“如果我们能复制这一套‘智能黏附’系统,就能让机器人拥有‘温柔而有力的手’。”王晓龙说。

然而,说起来容易做起来难。传统模压、浇铸只能做出“一张皮”,章鱼的微褶皱、微通道、可变曲率膜等复杂层级结构无法原样照搬;再加上在深海高压、高盐、低温的极端环境里,普通橡胶和塑料不是变硬就是开裂,仿生之路一度受阻。

“复制这套系统,必须同时突破材料和结构两大瓶颈。”王晓龙说。

解构自然:材料与结构的创新融合

“章鱼吸盘的核心能力是‘无损伤吸附、复杂表面适应、动态调控’,而水凝胶的力学可控性、动态形变能力、环境响应性恰好对应这三大需求,成为连接‘自然仿生’与‘工程应用’的关键桥梁。”论文通讯作者之一、兰州化物所助理研究员刘德胜说。

此前,团队已制备出多种强韧性的水凝胶材料,但是对于仿生吸盘这种特殊设备,材料强度过高反而不好。因此,制备适合于仿生驱动器件的柔韧性水凝胶材料成为关键。

为此,团队重新设计了一种“超分子水凝胶”——看起来像一块果冻,却兼具高韧性和可编程刚度。秘诀在于强弱氢键协同:弱键保证柔软、可拉伸;强键在外力过大时“锁死”,防止撕裂。通过微相分离技术,二者在微米尺度均匀分布,使水凝胶“既柔又韧”。

有了合适的材料,接下来就是结构制造。“为实现之前所述的功能,我们设计了带有曲率膜的吸盘结构和多通道的仿章鱼触手结构,这种结构能够有效实现温柔的接触和无损的释放。”刘德胜说。

但是,这种复杂结构的构筑很难通过传统的制造工艺实现。因此,团队选择光固化3D打印技术,利用其“逐层叠加”的原理,完全摆脱结构复杂性对制造的束缚,精准设计并制造出具有不同曲率膜的仿章鱼吸盘。通过结构优化,吸盘实现了对不同表面的可靠贴合与温和的自适应黏/脱附,解决了传统仿生吸盘“吸附稳定性差、脱附难度高”的技术痛点,为柔性仿生吸附器件的高效制备提供了关键技术支撑。

“这些挑战本质上是‘自然智慧’与‘工程技术’的差距体现,每一步突破都需要材料、机械、生物等多学科的协同。目前,我们虽在部分技术上取得进展,但与完全复刻天然章鱼吸盘的‘自适应-自感知-自修复’能力仍有差距。”王晓龙说,未来还需在仿生控制算法、智能材料研发等方面持续探索,让仿生吸盘真正实现从“模仿自然”到“超越自然”的跨越。

应用前景广阔:多级仿生,开启无限可能

目前,团队开发的水凝胶抓取器能够装配在机械臂上,通过机械臂程序控制和驱动泵系统控制,精准完成各种形状物体的抓取与释放,尤其是针对豆腐、蛋黄等超软易损物体,能始终保持无损操作。

这种“水凝胶抓取器-机械臂”集成系统,为水下环境中物体的精准转运、柔性操控提供了创新技术方案,在水下作业、生物医疗等领域展现出广阔应用前景。

该系统有望应用于深海探测机器人,助力机器人在复杂海底环境中进行作业,也能用于柔性生产线机械臂,提高工业自动化水平,推动机器人在极端环境和复杂任务中的应用升级。

在生物工程方面,面对医疗领域对非侵入性、精准且低损伤技术的迫切需求,仿生章鱼吸盘的可逆黏附与生物相容性研究正不断深入,其柔性贴合特性有望在伤后愈合、器官修复等场景中应用。

在柔性电子领域,将柔性传感器嵌入仿生吸盘中可实时调控吸附力,有望实现“感知-驱动-黏附”一体化,为可穿戴设备、生物电子接口提供新方案。

“目前,对于深海和深空高压、低温、高盐等特殊环境,我们很难在实验室模拟其真实工况。”王晓龙坦言,对于实际的工作场景,他们还将进一步开展相关工作,希望未来研究成果能从实验室走向湖泊、深海等实际应用场景,在这些领域实现广泛应用。

相关论文信息:https://doi.org/10.1007/s40820-025-01880-4

《中国科学报》 (2025-09-04 第3版 综合)