|

|

|

对爱因斯坦的判断不服气,北京邮电大学教授纪阳给出新结论: |

|

中国古代有系统的实验科学理论和方法 |

|

|

纪阳在“答辩会”上。受访者供图

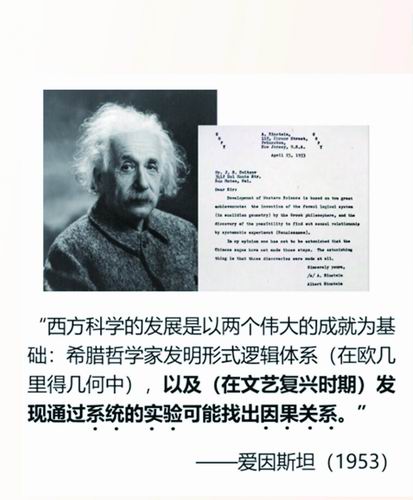

爱因斯坦的信件内容。

■本报记者 陈彬

不久前,在北京邮电大学校园内,一场特殊的“答辩”正在进行。

不大的会议室里,“答辩方”——北京邮电大学信息与通信工程学院教授纪阳正侃侃而谈,面前的“评审方”却是一众社会科学领域的学者。

表面上看,“答辩方”与“评审方”的学术背景完全不同。他们之所以能坐在一起,“牵线人”是我国古代的一位先贤——春秋战国时期的著名思想家墨子。

借助墨子,纪阳想和“评审专家”一起探讨,爱因斯坦在70年前说的一句话“是不是错了”。

墨家实验理论仅是“萌芽”?

爱因斯坦的话出自他于1953年写给朋友的一封信,“西方科学的发展是以两个伟大成就为基础:希腊哲学家发明形式逻辑体系(在欧几里得几何中),以及(在文艺复兴时期)发现通过系统的实验可能找出因果关系。在我看来,中国贤哲没有走上这两步是用不着惊奇的,做出这些发现是令人惊奇的”。

“从这封信中可以得知,爱因斯坦认为中国古代是没有系统的实验科学思想以及方法论的。”接受《中国科学报》采访时,纪阳表示,该结论自得出以来,几乎未被有力地质疑过,即便国内许多学者也已经默认实验科学的系统理论最早出自西方。

但事实确是如此吗?

纪阳告诉记者,在我国古代诸多思想流派中,墨家最重视工程实践。通过对墨家经典《墨经》文本的解读,人们发现了许多与光学、力学有关的实验记录,比如“小孔成像”实验。对此,李约瑟等科学史家评价颇高。但李约瑟并没有找到墨家的实验科学理论,于是便认为“不能把实验科学理论归功于中国人”。

“关于墨家实验科学理论的发展水平,目前中国学界倾向用‘萌芽’一词描述。”纪阳说,比如华南师范大学教授黄世瑞就认为,《墨经》中有很多实验的记录和分析,这是前所未有的。因此,可以认为中国古代实验科学的萌芽产生于《墨经》。

此外,也有学者认为墨家在教学中创造了一些实验科学方法,但在具体内容方面,却仅提到其《贵义》篇中的“以取验名”一句。

“这句话的意思是检查概念(即名)正确与否的办法是实践(即取),而科学实验也属于‘取’,这就为科学实验提供了理论依据。”纪阳说。但问题在于,相较于墨家丰富的工程、科学实践以及斐然的实验成果,仅一句“以取验名”的概括是否太过单薄?

这个问题促使纪阳一头钻进了墨家经典的研读中。

“老实说,我从一开始就对爱因斯坦的那句话不服气,爱因斯坦很可能是错的。”教了几十年工程和实验的纪阳笑着说。

用墨学方法“拆汽车”

在诸子百家的典籍中,《墨经》是最令人费解的典籍之一,有人形容其难似“天书”,但就在这样一本“天书”中,纪阳找到了很多有关实验科学理论的“蛛丝马迹”。

“墨家研究事物认知的理论与方法主要集中在《墨经》中,通过对其中某些语句的整理,可以梳理出一套完整的实验方法体系。”由于“偏”“去”二字在相关论述中出现频率颇高,纪阳将这套体系称为“偏去实验法”。

“墨家理论中,‘兼’指整体,‘体’指部分。我们研究事物时,需要将其各部分逐一去掉,去掉的部分叫作‘偏体’,留下的则是‘损体’,去掉‘偏体’的操作被称为‘偏去’。”纪阳说,正如《墨经·经说上》中所言,“损,偏去也者,兼之体也。其体或去或存,谓其存者损。”

如何理解这段话?纪阳打了一个很“现代”的比方。

“有一辆小汽车,其完整状态便是‘兼’,墨家对于小汽车本质属性的探索方式,便是一步步拆解这辆车。”他说,比如拆去车门,剩余部分是否仍可称为“汽车”,如果再拆掉车灯,还算不算?如果可以算,被拆去部分即为“偏体”,剩余部分则为“损体”,这一过程被称为“偏去”。

在“偏去”过程中,墨家会逐一考察去掉“偏体”前后事物的性质变化,从而建立“部分”与“特征”间的对应关系。即《墨经·经说下》中所说,“一与,一亡。不与,一在”(遵梁启超校改)。

“这就是一种单步对照受控实验。”纪阳总结说,至于这样的“偏去”要“去”到哪一步——“当你拆到发动机时就不能再拆了,因为如果再拆,小汽车便不再是小汽车了。”

这段表述即《墨经·经下》中所说的“偏去莫加少,说在故”,意为采用偏去法,逐步减少与事物各特征相对应的偏体,直至一个“莫加少”的临界点,此时适合探讨事物的本质要素“故”。

纪阳表示,在墨家看来,“故”是指事物得以成为该事物的根本因素。在“偏去莫加少”的临界点,应该不是无物可分,而是即便有可分之物,也不能再轻易去分。因为如果继续分解,事物的根本成因就会被破坏。

不难看出,墨家的探索方式是一套研究事物成因或本质的实验方式,适合于工匠研究工程制品,更像是“工程试验”,而非“科学实验”。

那么,墨家有“科学实验”吗?

从“工程”到“科学”

研究中,纪阳发现在实行“偏去实验法”的过程中,墨家十分强调将从现象中提炼出的特征进行系统归类,正是归类研究和偏去实验法的结合,使得墨家走向了“科学实验”的道路。

“归类研究与归纳法在内在机理上是一致的。不断细分的归类使墨家的关注点从具体事物到同类事物,再从同类事物到普遍现象。”他说,从“有以同,类同也”和“归类之难,说之在大小”的说法看,墨家尝试过不同颗粒度的归类方式。

《墨经》中有8条关于光学现象及其原理的记载,比如光影关系、小孔成像等,这便是著名的“光学八条”。而这些与实验有关的经文是紧跟着在偏去法句群之后出现的。在纪阳看来,此类实验应该是类别普遍化方向上的研究产物。

《墨经》中与“科学实验”有关的内容还包括实验证伪理论,证据之一就是《墨经·经说下》中的一句“假必悖,说在不然”,即假命题必然与真实现象相悖。如果能通过实验证明某命题表述的现象为非,则意味着该命题可被证明为假。

此外,墨家还可能建立了一套文实典籍体系,并采用了规范化的实验记录方法来管理实验记录。

纪阳解释说,当观察到“偏体-特征”对应现象后,墨家弟子需要查阅文实典范,看是否有与该偏体对应的“实”。如果文实典范中存在,就按典范中的表述加以记录;如果典范中没有记录过类似的“实”,该偏体则是没有名谓的,应进行上报。

“这意味着墨家已建立起一套知识库管理流程,以使几十乃至几百名墨家弟子同时进行实验研究时有章可循,不至于出现命名混乱问题。在当时,这是非常先进的。”他说。

事实上,上述内容也只是墨家相关理论中的一部分。根据纪阳的考察,墨家的实验科学理论是一个以偏去法为核心,涵盖系统构成理论、功能评价理论、根因判断方法、实验检验理论、单步受控对照实验、知识库管理等的完整理论体系。

墨子VS培根

时间再回到之前的那场“答辩”。

这场“答辩”有一个正式的名字——墨家实验科学理论体系专题研讨会。之所以将其比喻成“答辩”,纪阳解释说,自己的研究能否被专家接受还不得而知,有待更多讨论。

至少从“答辩”现场看,他的研究还是被肯定的,与会专家总体上认同“墨子学说中已有完整实验科学理论”的论断。

比如,长期从事墨学研究的山东省教育科学研究院研究员张幼林表示,“偏去实验法”系统理论说明墨家具有把系统概念、系统试验方法和逻辑思维进行融通应用的思想和实操能力。这是墨家能成为“独特学派”的根本原因之一。

“该理论早于西方实验科学理论近2000年。”张幼林说,它填补了科学史研究的空白,为全球科学哲学史提供了非西方文化的实验科学理论案例。

在西方科学理论体系中,17世纪英国学者弗朗西斯·培根被认为是现代实验科学理论的奠基人。前期研究中,纪阳团队没有进行过墨家和培根在实验法理论方面的对比。但就在此次研讨会前,有专家提议他们做一些尝试。“后来,我们发现这是一种很好的对标,能够增加墨家有实验法科学理论的说服力。”

会上,纪阳将这一对比进行了说明。

“在著作《新工具》中,培根曾介绍过一种被后人称为‘科学归纳法’的实验方法。”纪阳说,这套方法主要对单纯性质进行研究。比如要研究热,就要尽可能搜集所有与热有关的事物——火焰、烧红的铁棒、太阳……从中归纳其共性特征,再利用对照实验提炼普遍规律。

“相比之下,墨家理论则是从复合物体开始,再到单纯性质,次序和培根略有不同——后者的起点是寻找同类事物进行归纳,而墨家偏去法是分解复合事物,在获得单纯性质后,再针对同类别的单纯性质进行规律研究。”纪阳说,墨家偏去法既适合关注复合物体的工程研究,也适合关注单纯现象的科学研究。

更重要的是,从科学史资料看,培根仅提出了理论,几乎未进行过任何实验,更谈不上通过实验获得科学发现。但墨家却真实地完成了实验,除了成体系的光学八条实验外,墨家文献中还涉及杠杆原理实验以及相关的发明创造。

“墨家实验科学理论的提出不但远早于培根,还有丰富的实践,他们的功绩应该被保留在人类思想发展史的记忆中。”纪阳说。

对此,中国科学院自然科学史研究所研究员姚大志表示,通过对墨家经典著作的系统研读,纪阳在学界已有研究基础上,进一步对墨经中有关实验科学的方法和理论进行了探索,其研究成果有助于从不同视角加深对科学实验方法的认知。

“研讨会上,我们一直鼓励专家‘大胆递刀子’,但似乎没有收到特别有力的‘攻击’。”纪阳笑着说,“科学哲学界的老师一般都比较严谨,让他们从学理上而非从感情上认同中国古代有实验法,且领先西方2000年,这是一个巨大的挑战。这次研讨会让我们获得了信心。”

挖掘古代理论的现代意义

事实上,“刀子”还是有的。

比如在研讨会现场,有学者提出在当前时代背景下,对墨子实验科学理论的挖掘除了提升民族自豪感外,是否具有现代意义。

“墨家实验科学理论无疑是我国古典文明的瑰宝,对其挖掘的历史意义无须赘言。”纪阳说。

对于其现代意义,纪阳举例说,目前我国教育体系一直提倡实验教学,但其中大量实验并不是“探究性实验”,而是“验证性的机械重复”,即学生在学完相关理论后,仅通过按部就班的规范化实验,对所学理论进行验证,这种实验完全无法锻炼学生的科学探索精神以及相关能力。

“我们每个人都有过随意‘捣鼓’一些东西的经历。‘捣鼓’就是探索。墨家偏去法实质上就是规范化、体系化的‘捣鼓’,是一步步拆解组合事物并观察变化的探索型方法。”纪阳说。

从多年前开始,纪阳就鼓励本科生,特别是大一学生在科研探索中学习知识。目前,纪阳团队已经在探索将偏去法实验理论应用于现代工程教育和科学教育中,并积累了一些经验。“有一部分已经和人工智能赋能工程教育结合在一起,取得的初步效果令人满意。”他说,未来他们还将在这个方面作进一步探索,甚至尝试进行一些国际性交流。

纪阳心中,更大的计划是创立现代墨工学派、复兴墨工学。

“事实上,偏去法实验科学理论也只是墨工学理论体系的基石之一,其它的基石还包括墨子七知、墨子四疑、墨子双故等理论,这是一个完整的体系。”他表示,近几十年来,无论是科学中心主义视角、西方中心主义视角还是中国传统哲学视角,中国古代工匠的智慧都被“完美地忽略”了。“我们亟须重估古代工匠的创新文化及其价值,这对于我国实现传统文化的创新型发展极为重要。”

《中国科学报》 (2025-08-08 第4版 文化)