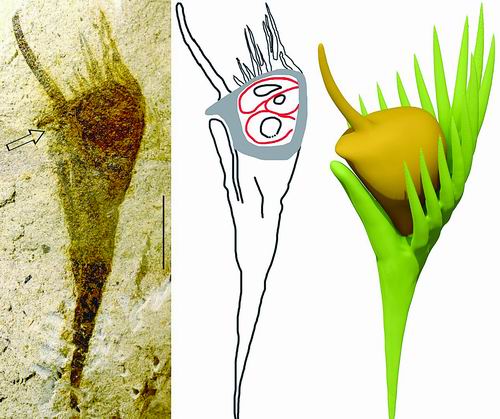

禹州稚果的全型标本及复原图。王鑫供图

本报讯(记者崔雪芹)近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫团队在《生命》报道了一种发现于我国河南省禹州市下二叠统的被子植物——禹州稚果。和同时代的其他植物不同,禹州稚果既有被包裹的胚珠,又有一个明显类似花柱的结构。这两个特征在已知裸子植物中闻所未闻,但在被子植物中很常见。这两个特征同时出现在同一个植物中,证明了被子植物在2.9亿年前的早二叠世时期是真实存在的。

被子植物是植物界和人类生存密切相关的植物类群。被子植物的年龄是植物学中的一个重要而尚未回答的问题。造成这种现状的根本原因是,一方面缺乏广泛认可的被子植物化石判定标准,另一方面缺乏相应的化石标本。解决这个问题只能依靠化石。虽然西方古植物学家认为被子植物不可能早于白垩纪,但越来越多白垩纪之前的被子植物化石证据和现代植物分子钟,使得这一观点遭遇挑战。

此次发现的禹州稚果包括发现于4块化石上的6个标本,表明被子植物在二叠纪相当丰富。在二叠纪地层中大量发现的禹州稚果和先前发现的太原穗,明确向世界宣示被子植物不仅早在二叠纪就已存在,而且在当时具有一定丰度性。相关研究人员将被子植物的历史大幅向前推进,同时呼吁植物学界重新审视和评估目前流行的被子植物演化理论及相关讨论。

相关论文信息:

https://doi.org/10.3390/life15020286

《中国科学报》 (2025-02-18 第1版 要闻)