推特截图

■潘恩荣

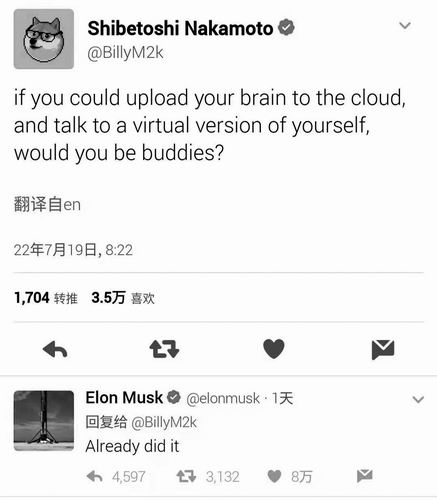

常言道,“字少事大”。日前,马斯克一句“已做”(Already did it),把“脑机接口”等再次送上热搜。

“已做”? 可信!

事情起因于狗狗币联合创始人Shibetoshi Nakamoto在社交网络上问了一句:假如你能把你的大脑上传到云网络,生成一个虚拟的你和自己聊天,你们会成为哥们儿吗?

在一堆回复中,马斯克回了一句“已做!”

或许其他马先生回复一句,并不会产生多少网络涟漪。但关键问题是,这是马斯克的回复,于是,很多人浮想联翩了。

马斯克喜欢时不时搞点新玩意,Paypal、特斯拉、SpaceX、火箭回收、人形机器人、脑机接口……好多稀奇古怪看似不可能的事情,他都倒腾过。

传奇的是,一些人类想做很多年却没有做成的事,马斯克做成功了。所以,马斯克“上传大脑”“已做”的可信度还是蛮高的。

不少人由此想到,这是不是意味着人类离永生又近了一步?但是,在讨论永生这样的终极内容之前,首先要搞清楚一个概念——什么叫做“上传大脑”?是真的把人类的大脑“上传”到云网络上吗?

上传?可信!

所谓“上传大脑”,并不是指把我们物质(Material)的大脑(Brain)传送到云网络上。从社交网络上日常英语的表达习惯来看,“大脑”是一种转喻,用于指代人类“心智”(Mind)。这是来自笛卡尔“身心二元论”的表达。所以,“上传大脑”是把人类“心智”的部分或全部,以某种手段复制并传送至云网络。

从脑科学和人工智能的一些研究来看,“上传大脑”主要有三种类型。

第一种是上传人类完整的“心智”。通常,我们将人类大脑与计算机相互比喻。如果人类大脑是计算机,那么,“心智”就是这台计算机的操作系统。该操作系统涉及的东西包括但不限于意识、思维、思考方式和记忆等。从人工智能角度看,意识、思维、思考方式等就是算法,而记忆就是数据及数据挖掘后的结果。

这里还缺一个算力,否则不足以将人类大脑中庞大的算法系统和数据系统完整地上传云网络。算力来源可以是人类大脑本身,也可以是外挂来源,如超级计算机或量子计算机。当然,如此完整的“上传大脑”是一种理想状态,有待实现。

第二种是上传记忆,尤其是有重要意义的且不容易找回的内容。这类似建立一个私人的数字云图书馆,把大脑中所有的事情记录下来。对于普通人而言,上传记忆日后可供自己回忆查看,也可以供后人使用。对于科学家、企业家、政治家等人类精英而言,上传记忆可以极大地扩充人类知识体系。

然而,如果每个人都将记忆上传云网络,恐怕这些数据难以被容纳。据科学家估计,小白鼠大脑中13个神经元结构相当于1TB,而一个成年人的大脑中有千亿级神经元,相当于77亿TB。按照目前市场1TB硬盘约300元人民币估算,上传一个成年人的全部记忆大约花费2.31万亿元人民币。可以想象,未来“上传大脑”绝对是1TB难求,或许可以成为新的资源投资。例如,通过教育扩充个人的记忆容量用于商业数据存储和传输,是一种新的人力资源投资或记忆矿产开发。

第三种是上传信息。这可能更接近于现在“脑机接口”的真实状况。“脑机接口”指的是在人或动物的大脑与外部机器之间建立某种“直接”链接,实现信息传输或交互。“脑机接口”需要通过电极(无论是插入式还是接触式)搜集并读取大脑的电信号,这些信号形成了一个原始的数据集。在一些实验标注相关信号含义的基础上,我们就可以利用机器学习算法“读取”相关的记忆内容。

上述“上传大脑”的设想均可以制造一个“数字人”。前两种设想实现上不可信,只有第三种设想,在现有“脑机接口”技术基础上,是可信的。

前段时间出现的“Peter 2.0”——英国科学家Peter Scott-Morgan最后也留下了一种“数字人”形态,但在技术上并没有“上传大脑”,只是用人工智能技术上传了一些音容笑貌。“Peter 2.0”是一种过去时的“数字人”,现实的人已死,“数字人”永生。但是,马斯克的“上传大脑”是一种正在进行时的“数字人”,现实的人还活着,“数字人”在发育。

“可信三角”?若隐若现

“脑机接口”技术需要大量使用人工智能技术。目前人工智能技术及其产业化应用有一个非常重要的议题是“可信”(Trustworthy)。因此,人工智能“可信”挑战必然延伸成为“上传大脑”的“可信”挑战。

关于“上传大脑”的“可信”挑战,这个问题恐怕要回到马斯克本人身上去寻找解决思路。

马斯克有很多的标签。从技术哲学角度来看,马斯克是一个科技革命和科技创新的复合体。或者换一个说法,马斯克是爱迪生和特斯拉交叉的类型。

爱迪生是一个伟大的发明家,做了成千上万次试验最后发明出经济实用的灯泡。爱迪生并不是灯泡的最初发明者,但却是最重要的创新者,是爱迪生的发明使得灯泡大规模商业应用,最终走进千家万户。因此,爱迪生“发明大王”的美誉更多是指在科技创新领域,他成功地把科学技术引入到商业领域中。

与爱迪生不同,特斯拉有很多领先的发明专利,但追求的更多是科技革命,而非科技创新。从马斯克使用“特斯拉”作为电动车品牌,不难看出他对特斯拉的崇敬。

从马斯克本人身上,一种“上传大脑”的“可信三角”若隐若现:科技革命、科技创新与科技伦理。

首先,从特斯拉类型角度看,“上传大脑”映射的是一个科技革命的概念。以马斯克对特斯拉的崇敬以及他的履历来看,“已做”的回复暗示马斯克有可能已经将“脑机接口”技术推进到可以“上传”大脑信息的阶段。

其次,从爱迪生类型角度看,“已做”的回复表明,“脑机接口”的商业应用有可能就是Nakamoto描述的那样,人们会接受虚拟的自己或他人并与之进行社交活动。如果真的如此,社交应用以及基于社交衍生的应用场景将迎来革命性升级,相关产业将迎来颠覆性变革。

而无论是电动车、SpaceX,还是“上传大脑”,马斯克都无法回避这些重大发明创新背后与人工智能相关的话题。

比如,特斯拉电动车的一个标签就是“自动驾驶”,一种深度依赖人工智能的科技创新。同理,“上传大脑”也涉及人工智能技术与人工智能伦理,马斯克有点讳莫如深。“已做”的回复简短,也可能是幽默多于严肃,以制造噱头的方式掩护伦理问题。

在“脑机接口”问题上,马斯克也施行保持模糊的策略,给世人带来很多遐想。

对于“脑机接口”、自动驾驶、元宇宙乃至所有的人工智能应用场景,人们希望找到同时满足“可信三角”的方式,即同时满足最低的科技革命要求、科技创新要求和科技伦理要求。任何“可信的不可能三角”,如满足科技革命和科技创新要求却不能满足科技伦理要求,或者满足两个要求而不能满足第三个要求的,都不是当前第四次工业革命的需求。

反过来说,以人工智能为通用技术的第四次工业革命,不仅是一场科技革命和产业变革,还是一场伦理革命。因此,人工智能伦理应该在第四次工业革命背景下进行考量,“可信人工智能”应该同时满足“可信三角”——科技革命、科技创新和科技伦理的要求。

(作者系浙江大学教授)

《中国科学报》 (2022-07-28 第3版 综合)