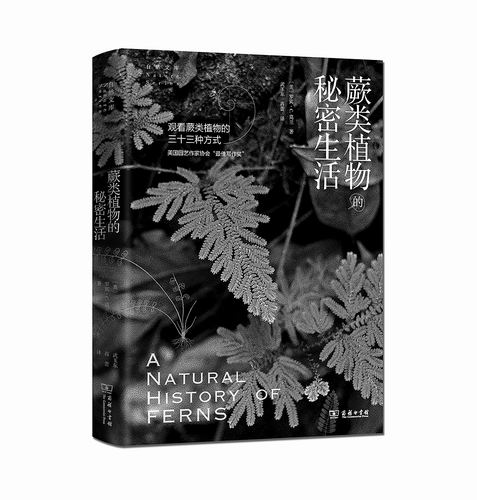

《蕨类植物的秘密生活》, [美]罗宾·C.莫兰著,武玉东、蒋蕾译,商务印书馆2021年5月出版,定价:78元

■林捷

蕨类植物真的能带给人特别的感受,虽然它们既不开花,也不结果,在有些人眼里,这些单调的绿叶几乎没有什么颜值可言,但是在另一些人眼里,它们不需要开花,只要抖抖叶子就可以让人为之惊叹。它们的叶子像精美的几何图案,带给设计师很多灵感,它们的叶子上有如诗歌一般的脉络。繁殖季节,叶片背面的孢子囊群如音符一般跳动,以它们独有的方式繁衍生命。

直到我看到这本《蕨类植物的秘密生活》,才消除了不少一直萦绕在心头的困惑。

这本书的作者罗宾·C.莫兰是一位著名的蕨类植物专家,美国纽约植物园名誉园长、纽约蕨类植物协会主席,还是园林系统植物学杂志《布里顿尼亚》(Brittonia)和《美国蕨类植物》(American Fern Journal)的副主编。主要研究方向为蕨类和石松类植物。译者之一武玉东,毕业于中科院植物研究所,曾参与石松类及蕨类植物系统分类学研究工作。另一名译者蒋蕾,毕业于中科院昆明植物研究所,主要从事生物多样性调查与科普工作。

蕨类植物是高等植物中比较原始的一大类群,大约出现在距今4亿年前,在恐龙繁盛的时代,地球上没有高大的树木,蕨类植物统治着植物界,是食草恐龙的食物。它们从远古走来,岁月在它们身上打磨,每一种蕨都有独特的气质。

中国古人似乎对蕨类植物也情有独钟,在中国传统文化中,蕨类植物成了一种特别的文化符号。

《诗经》中所述“陟彼南山,言采其蕨”,记载了商代末年伯夷叔齐采蕨首阳山的传说;“何州有隐逸,何山富薇蕨”,采蕨成为方外之人追求解甲归田的象征;“处处儿童采蕨,纷纷幽鸟营窠”,是对美好田园生活的向往。

蕨类植物不仅出现在郊野中,在城市的公园、家中的花盆里也经常能够看到,还有很多蕨例如肾蕨、乌毛蕨、鸟巢蕨、铁线蕨等成为盆栽植物、园林植物,专门用来装点房间、花园,彰显出了它们独特的魅力。

但是我们对待蕨类植物的感情是复杂的,它们身上有太多的秘密,吸引我们去探寻,可是又无法解惑。

本书提供了许多答案。这本书共六个章节33篇文章,分别是蕨类植物的生活史、蕨类植物的分类、蕨类植物的化石、蕨类植物的适应性、蕨类植物的地理学、蕨类植物与人类,综合了蕨类植物的生活史、分类学、适应性、地理学及生态学、演化历史。

比如,蕨类植物到底是怎么繁殖的,蕨类植物有哪些类群,人们是如何发现蕨类植物的生活史的,蕨类植物可以长得有多高大,蕨类植物有哪些应用,蕨类植物带虹光是怎么一回事,哪些蕨类植物是可以吃的,等等。

书中充满了知识点,可以说是干货满满,甚至不需要从头开始看,每一篇文章都是单独的一个知识点,可以挑感兴趣的内容先看,就像我这样的。于我而言,阅读这本书是一个从实践到理论的升华过程。

开始读的时候,我在杭州的闹市区看到了节节草,于是尝试地做了一个节节草发夹,这在《木贼的传说》一篇中有提及。

在丽水的野外,第一次见到了珠芽狗脊蕨,当我见到这种蕨叶子上的珠芽时,感到非常震惊,于是我把《珠芽繁殖》这一篇看了又看。

在杭州植物园里,我看到了一缸满江红,当我惊异于这些植物的结构的时候,翻开书中的《小型固氮工作》,就理解了原来满江红是世界上最小但最有经济价值的蕨类植物,它简直就是一个个小型固氮工厂。

在《虹光蕨及其喜阴行为》一篇中,作者揭示了蕨类植物产生虹光的魔力,让我明白为什么我在野外采集的翠云草,压在书里做标本,它表面的一层绿色就会消失。

书中讲述了很多这类有趣的小故事,告诉人们蕨类植物可以欣赏、可以吃、可以做药、可以做工艺品,同时它们还是很多神话故事、小说中的角色,这些故事都让我们明白蕨类植物与我们的生活有密切的关系。

而作者也用《蕨类狂潮》这一篇告诉我们,因为人类对蕨类植物的过度采集,给蕨类植物造成了灾难性的后果。

让人感到特别亲切的还有书里的图片。这是因为蕨类植物实在是太不利于观察了,如果没有显微镜等一些专用的设备,就无法知道它们的孢子囊结构、孢子弹射的过程、孢子的形态、珠芽的生长情况等等。书中所配的各种简单直白的手绘图,会助你进一步认识蕨类植物的特点。在书的最后配有文中所提到的蕨类植物的彩图,读者从中领略色彩斑斓的蕨类植物世界。

所以,也建议大家从头开始看,从了解最基础的蕨类知识开始。因为作者用的是一种通俗易懂的文字揭秘出一个蕨类植物的世界,因而不管以哪种方式阅读,对于非专业的植物爱好者来说,书中的专业术语不会让人感到生硬和晦涩,为非专业读者打开了一扇了解蕨类植物的大门。

《中国科学报》 (2021-10-14 第7版 书评)