|

|

|

|

|

余刚院士团队:推动我国新污染物环境风险评估和管控 Engineering |

|

|

论文标题:Promoting Environmental Risk Assessment and Control of Emerging Contaminants in China

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.03.010

微信链接:点击此处阅读微信文章

作者:王斌, 隋倩, 刘会娟, 余刚, 曲久辉

1. 引言

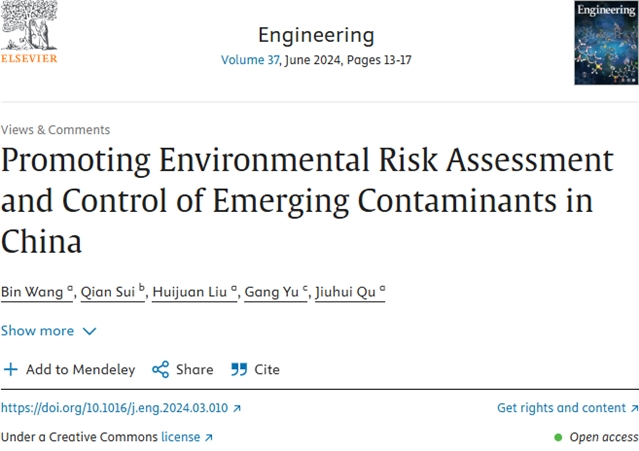

近年来,我国深入开展大气污染、水污染以及土壤污染防治攻坚战,通过常规污染物指标反映的生态环境质量得到持续改善。与此同时,新污染物(ECs)问题逐渐受到越来越多的关注。新污染物是指新近发现或被关注,对生态环境或人体健康存在风险,尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物。目前普遍受关注的新污染物通常包括:持久性有机污染物(POPs)、内分泌干扰物(EDCs)、药品与个人护理产品(PPCPs)以及微塑料。这四类新污染物的分类并非完全独立,它们之间存在复杂的相互联系(图1)。有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源。我国是世界上最大的化学品生产国和消费国,预计到2030年,我国化工行业产值将达到全球总产值的50% [1]。基于新污染物环境风险评估对其进行科学管控,是新污染物风险预防与治理的必要途径。

图1 普遍关注的四类新污染物之间的相互关系。

2. 新污染物环境风险评估与管控进展

2.1 新污染物环境风险评估与管控研究进展

自1962年《寂静的春天》一书出版引起公众对有机氯农药危害的关注以来,POPs的环境风险日益受到世界各国的关注。新污染物的概念最早始于20世纪90年代末[2],此后,全球新污染物研究呈现上升趋势,新污染物的环境存在水平、污染特征、毒理效应、暴露和风险等方面的研究取得长足进展,揭示了新污染物对生态以及人类健康的危害,加深了全球对新污染物的科学认识[3],取得了一系列重要成果,如建立新污染物分析体系,揭示其迁移以及转化规律,建立其生态和健康风险评估及管控技术体系。随着时间推移,对新污染物的研究经历了三个阶段:识别与监测、溯源与风险评估以及过程与管控研究阶段。研究趋势分析表明,抗生素、微塑料、EDCs、全氟和多氟烷基物质(PFASs)、杀虫剂以及纳米颗粒受到越来越多的关注[4]。

2.2 新污染物环境风险评估和管控的全球行动

科学研究结果已经使国际社会对新污染物造成的环境风险逐渐产生共识,并逐步推动对新污染物的管控。欧美等发达地区对新污染物问题高度关注。1999年,美国环境保护局的Daughton博士首次提出PPCPs的概念[5]。1999—2000年,美国地质调查局对全美30个州的139条河流进行了调查,结果显示PPCPs广泛存在于水环境中[6]。2021年,美国环境保护局的Richardson博士强调了在新污染物研究中精确分析化学解决方案的作用[7]。近年来,新污染物中的PFASs在全球范围内受到广泛关注。2021年10月,美国环境保护局发布了PFASs战略路线图,宣布了为期四年(2021—2024)的PFASs管控行动计划,包括研究、限制和修复。2023年3月,美国环境保护局提出了PFASs国家饮用水标准,全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的强制性最高污染物限值(MCL)均为4 ng/L,而二者的非强制性最高污染物限值均为0 ng/L。2020年10月,欧盟实施了“化学品可持续发展战略”,旨在解决化学物质污染,实现无毒环境的创建。2023年2月,欧洲化学品管理局(ECHA)颁布一项PFASs限制提案,据不完全统计,该提案涉及的PFASs超过一万种。如果该提案获得批准,最早将于2026年实施,并将成为欧洲历史上最大的化学禁令之一,也将成为欧盟对化学工业监管范围最广的法令。然而,该提案极具争议性,目前一些行业缺乏合适的替代品,该提案的实施可能影响这些行业的发展。

微塑料是重要的一类新污染物。尽管科学家对微塑料本身造成的健康风险仍存在争议,但在塑料中广泛添加的有毒有害化学添加剂(其中许多是POPs或EDCs)需要引起关注[8]。这些添加剂可能在塑料的回收和再利用过程中引发持续风险。2023年9月,《塑料公约》零草案建议在塑料生产中消除或减少使用令人担忧的化学品和聚合物。2023年11月,ECHA发布了一份报告,重点关注聚氯乙烯(PVC)中的63种优先化学添加剂,并建议对其采取监管措施[9]。

2.3 我国关于新污染物环境风险评估和管控的措施

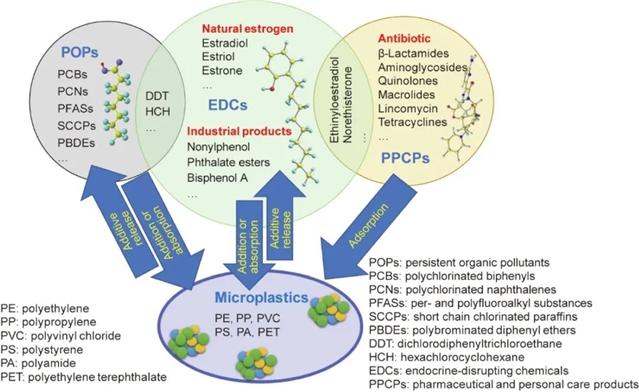

近20年来我国积极履行《斯德哥尔摩公约》,在POPs污染防治方面取得了卓有成效的进展,全面禁止了20多种POPs的生产、使用及进出口,清除处置了上百个历史遗留点位的10万余吨POPs废物[10]。我国政府也十分重视新污染物问题,2022年5月,国务院办公厅发布了《新污染物治理行动方案》,明确了我国新污染物治理的总体框架,即“筛选、评估与管控”和“禁限、减排与治理”(图2)。截至2023年5月17日,我国大陆31个省级行政区已全部印发了新污染物治理行动方案,一些重点行业和重点物质被列为各省行动计划的重点目标,新污染物治理的复杂性需要相关政府部门之间的多部门和跨部门协作,因此加强各部门的协同工作机制非常必要。2023年3月1日,生态环境部发布的《重点管控新污染物清单(2023年版)》正式实施。自2023年1月起,各地级市新污染物治理行动计划陆续出台,新污染物治理行动自上而下全面展开。然而,我国的新污染物治理行动仍面临诸多问题,其中我们提出的“新污染物治理面临哪些问题和挑战?”被中国科协评选为2022年十大前沿科学问题之一[11]。我们基于对这些问题的深入分析,提出进一步推动新污染物环境风险评估与管控。

图2 我国新污染物治理总体框架。SEA:社会经济分析;TFA:技术可行性分析。

3. 我国新污染物环境风险评估与管控中存在的问题

目前我国新污染物环境风险评估与管控存在如下一些问题。

(1)新污染物清单不明,重点管控物质需进一步阐明。我国大多数新污染物的生产、销售、使用和排放清单不明,难以实现精确溯源和有效管控。对于新提议的正在评估的POPs,以及最近已被列入《斯德哥尔摩公约》或正在等待全国人民代表大会批准生效的POPs,迫切需要建立清单。鉴于新污染物种类繁多,有必要根据其特性、毒性和环境暴露等信息筛选出优先管控的新污染物[12]。然而,缺乏足够环境暴露和毒理学数据的新污染物,很容易在优先性筛选中被排除在外。

(2)新污染物有关的环境监测数据缺乏,无法为其环境风险评估提供充分支持。为满足实施《斯德哥尔摩公约》的要求,我国目前被纳入监测计划的新污染物仅有一些列入受《斯德哥尔摩公约》管控的POPs。我国与生态环境质量或污染物排放相关的监测指标中很少包含其他新污染物。我国新污染物监测主要是为了完成科研机构开展的短期科研项目,且主要集中在我国东部发达地区。此外,还缺乏反映新污染物污染的长期区域趋势的数据。由于缺乏系统、全面的数据支撑,目前还无法准确评估我国新污染物的污染特征、污染源及其生态和健康风险,难以准确阐明环境中多种共存新污染物的联合效应以及作用机制,也很难确定它们在总效应中的贡献。

(3)由于缺乏与新污染物相关的环境标准和规范,难以对其风险进行准确评估和有效监管。在新污染物风险评估中,缺乏对人体健康或生态保护的评估基准。由于预测无效浓度的计算方法和物种毒性数据的选择不同,风险评估基准的制定可能存在差异,这也导致新污染物风险评估结果存在显著的不确定性。目前,新污染物的环境质量和排放管控标准基本空白,在没有强制性的新污染物管控标准出台的情况下,很少有企业愿意主动花费人力、物力和财力资源来对新污染物进行管控,对这些新污染物的有效监管亦无法可依。

(4)新污染物风险评估和管控是长期挑战,履行《斯德哥尔摩公约》存在技术困难。我国目前正面临着常规污染物与新污染物共存和叠加的问题。在许多地区,新污染物的研究与管控能力不足。随着环境监测技术和风险评估的发展,新出现或发现的新污染物数量还将不断增加,新污染物管控将持续面临提出新问题和解决新问题的长期挑战。近20年来,我国建立了较为完善的POPs公约履约体系,在消除和减少POPs方面取得了显著成绩[13]。但对部分受控POPs的替代仍面临技术困难,而新POPs也在不断增加,这在一定程度上可能会影响我国履行《斯德哥尔摩公约》。

4. 推进我国新污染物环境风险评估与管控

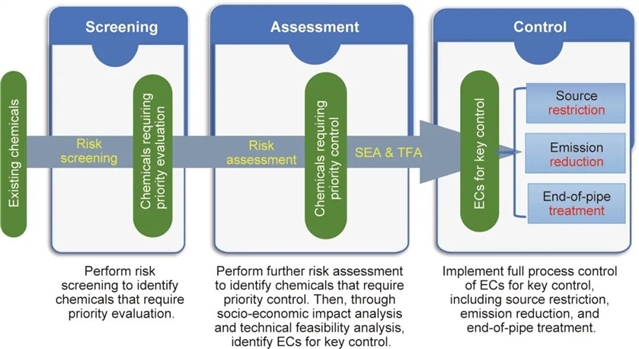

我国新污染物环境风险评估和管控应从以下四个方面出发(图3)。

图3 促进新污染物环境风险评估和管控工作的主要组成要素。BAT:最佳可行技术;BEP:最佳环境实践。

(1)加强与新污染物相关的化学品的清单调查和优先筛选。建立新污染物相关化学品生产、销售、使用与处置清单的数据库。利用计算化学和计算毒理学方法以及人工智能技术,开发可预测新污染物特征、毒性和暴露的可靠模型。建立一个基于环境风险优先筛选为主的信息平台。综合考虑特定环境中新污染物的污染程度、持久性、危害效应、生态和健康风险以及经济和技术因素,动态更新重点管控新污染物清单。

(2)提升对新污染物的监测和评估能力,建立数据库和信息平台。开发多种新污染物同时分析的精确定量技术和快速筛查技术,发展基于靶向/非靶向分析和效应导向分析的新污染物筛查鉴定方法,并逐渐形成技术规范,进行应用推广。建立我国新污染物监测网,以充分协调整合现有的新污染物监测资源。采用统一的新污染物监测技术规范开展新污染物监测工作,解决新污染物监测数据系统性不足和可比性差的问题。以重点区域和行业为重点,建立全国统一、数据共享、动态更新的新污染物污染状况数据库与评估信息平台,为新污染物环境风险的准确评估提供科学支撑。

(3)制定环境标准和规范,支撑新污染物的环境风险评估和管控。根据涵盖我国生态系统中典型本土物种的物种敏感性分布,制定新污染物环境基准,并形成环境基准技术规范。在本土暴露情景和参数的基础上,建立新污染物环境暴露模型,制定环境暴露评估技术规范,以实现对人类和生物暴露的精确评估。逐步制定新污染物生态和人类健康风险评估标准,推动重点区域和重点行业新污染物风险评估的定期开展。逐步制定和实施高风险新污染物的环境管控标准,实施全生命周期管理以及最佳可行技术/最佳环境实践(BAT/BEP),从源头遏制新污染物的释放。加强高风险新污染物的绿色替代品研发,并对其有效性和环境安全性进行全面评估。研发可协同减少常规污染物和新污染物排放的绿色低碳技术和工艺,实现含新污染物的废弃物的处置和资源回收,减少污染和碳排放。

(4)加强新污染物的协同管控,在全球范围内促进新污染物的治理。从国家层面协调常规污染物与新污染物的协同管控,完善跨区域、跨部门新污染物管控工作机制[1]。建议以长江、黄河大保护为契机,建立新污染物风险评估与管控的创新平台,在流域范围内推进新污染物的联合防控。努力促进科研、工程技术、政策管理和公众参与之间的协同,共同推进新污染物治理。在履行国际化学品公约的过程中,我国应承担起大国责任,积极参与全球环境治理工作,提升国际话语权与影响力。因此,我国应深化与生态环境保护有关的国际交流与合作,共同寻求打破新污染物管控瓶颈的机制和模式,与世界各国携手共建清洁美丽世界。

5. 小结和展望

新污染物治理作为国家基础研究和科技创新的重点领域面临诸多问题和挑战,新污染物环境风险评估与管控迫切需要全面的科技支撑。我们提议启动国家新污染物治理重大科技专项,为我国新污染物防治提供科技支撑。随着科技不断进步和支撑,新污染物管控无疑将推动我国绿色化学的发展以及产业的升级[14],也将有利于从源头上消除或减少新污染物。最后,我们坚信,新污染物环境风险评估与管控将促进美丽中国和健康中国的建设。

参考文献

[1]B. Wang, L.P. Heng, Q. Sui, Z. Peng, X.Z. Xiao, M.H. Zheng, et al. Insight of chemical environmental risk and its management from the vinyl chloride accident. Front Environ Sci Eng, 17 (4) (2023), p. 52

[2]Gelt J. Microbes increasingly viewed as water quality threat: the emerging contaminants. Tucson: Water Resources Research Center; 1998.

[3]B. Wang, G. Yu. Emerging contaminant control: from science to action. Front Environ Sci Eng, 16 (6) (2022), p. 81

[4]Y. Yu, S. Wang, P. Yu, D. Wang, B. Hu, P. Zheng, et al. A bibliometric analysis of emerging contaminants (ECs) (2001-2021): evolution of hotspots and research trends. Sci Total Environ, 907 (2024), Article 168116

[5]C.G. Daughton, T.A. Ternes. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: agents of subtle change? Environ Health Perspect, 107 (Suppl 6) (1999), pp. 907-938

[6]D.W. Kolpin, E.T. Furlong, M.T. Meyer, E.M. Thurman, S.D. Zaugg, L.B. Barber, et al. Pharmaceuticals, hormones, and other organic wastewater contaminants in U.S. streams, 1999-2000: a national reconnaissance. Environ Sci Technol, 36 (6) (2002), pp. 1202-1211

[7]Richardson SD. Emerging contaminants: the need for elegant analytical chemistry solutions for the new environmental pollutants of concern. In: Abstracts of Papers: 222nd American Chemical Society (ACS) National Meeting; 2001 Aug 26-30; Chicago, IL, USA. Washington, DC: American Chemical Society; 2001.

[8]H. Qu, H.T. Diao, J.J. Han, B. Wang, G. Yu. Understanding and addressing the environmental risk of microplastics. Front Environ Sci Eng, 17 (1) (2023), p. 12

[9]The European Chemicals Agency (ECHA).ECHA identifies risks from PVC additives and microparticle releases [Internet]. Helsinki: ECHA; 2023 Nov 28 [cited 2024 Mar 21]. Available from: https://echa.europa.eu/-/echa-identifies-risks-from-pvc-additives-and-microparticle-releases.

[10]Z. Peng, C. Jiang, S.K. Yu. Thoughts and suggestions on the experience in fullfilling the Stockholm Convention and reinforcing treatment and management of emerging pollutants in China. Environ Protect, 51 (7) (2023), pp. 24-27. Chinese

[11]B. Wang, Q. Sui, H. Wei, D. Barceló, G. Yu. Bridging science, technology and policy in emerging contaminants control. Front Environ Sci Eng, 17 (5) (2023), p. 65

[12]M.M. Zhong, T.L. Wang, W.X. Zhao, J. Huang, B. Wang, L. Blaney, et al. Emerging organic contaminants in Chinese surface water: identification of priority pollutants. Engineering, 11 (2022), pp. 111-125

[13]Y. Zhang, Z. Peng, Z.M. Dong, M.J. Wang, C. Jiang. Twenty years of achievements in China’s implementation of the Stockholm Convention. Front Environ Sci Eng, 16 (12) (2022), p. 152

[14]J.B. Zimmerman, P.T. Anastas, H.C. Erythropel, W. Leitner. Designing for a green chemistry future. Science, 367 (6476) (2020), pp. 397-400

引用本文:Bin Wang, Qian Sui, Huijuan Liu, Gang Yu, Jiuhui Qu. Promoting Environmental Risk Assessment and Control of Emerging Contaminants in China. Engineering, 2024, 37(6): 13–17 https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.03.010

更多内容

流动电化学技术助力水中微污染物降解

清华大学科研团队驯化高效菌群助力氯霉素污染治理

我国气溶胶大气年龄研究为空气污染治理提供关键依据

Engineering最新影响因子11.6

Engineering征稿启事:人工智能赋能工程科技

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。