|

|

|

|

|

FIE 中国矿业大学孙春文教授等:花状二氧化铈作为新型吸附材料用于锂离子电池热失控过程中氟化氢气体的脱除 |

|

|

论文标题:Flowerlike CeO2 used as novel adsorption material for removal of hydrogen fluoride gas from lithium-ion battery during thermal runaway

期刊:Frontiers in Energy

作者:Haozhe Xu, Shuai Yuan, Chunwen Sun, Donghao Cheng

发表时间:03 Apr 2025

DOI: 10.1007/s11708-025-1014-4

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

本研究通过水热法合成了具有三维多孔结构的花状二氧化铈(FL-CeO2)微球,将其负载于泡沫镍上制备气体处理材料,系统评估了其对锂离子电池热失控过程中释放的有毒氟化氢(HF)气体的吸附性能及再生能力,并结合表征技术揭示了HF的吸附机制,为锂离子电池热失控场景下的有毒气体防护提供了实验依据和理论支持。

研究背景及意义

锂离子电池(LIBs)作为当前主流的储能器件,在新能源汽车、储能电站等领域广泛应用,但热失控问题仍是制约其大规模应用的关键挑战。热失控指电池在机械、电或热滥用条件下发生的剧烈放热反应,不仅伴随着高温高压,还会释放大量可燃、易爆及有毒气体。其中,HF气体毒性极强,对人体皮肤和内脏具有强腐蚀性,职业暴露限值仅为2.5 mg/m3(15分钟短期接触),即使低浓度也可能造成严重伤害。HF主要源于电池电解质中六氟磷酸锂(LiPF6)的热分解——当温度超过87 ℃且水分含量较高时,LiPF6会与水蒸气反应生成HF和三氟氧磷(POF3),这一过程在热失控的高温环境中进一步加剧。

尽管现有研究已明确热失控气体的成分及危害,但针对有毒气体快速吸附的研究仍较匮乏。二氧化铈(CeO2)因无毒、独特的氧化还原特性及氧空位结构,在水处理除氟领域表现出优异性能;其作为氧存储材料,对CO氧化也具有催化活性,在汽车尾气处理中已被广泛应用。基于此,开发CeO2基材料用于锂离子电池热失控HF吸附,既可为热失控安全防护提供新思路,也能拓展CeO2在气体吸附领域的应用场景。

主要研究内容

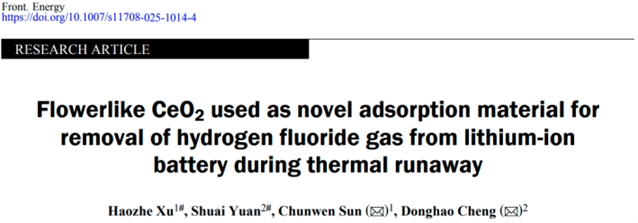

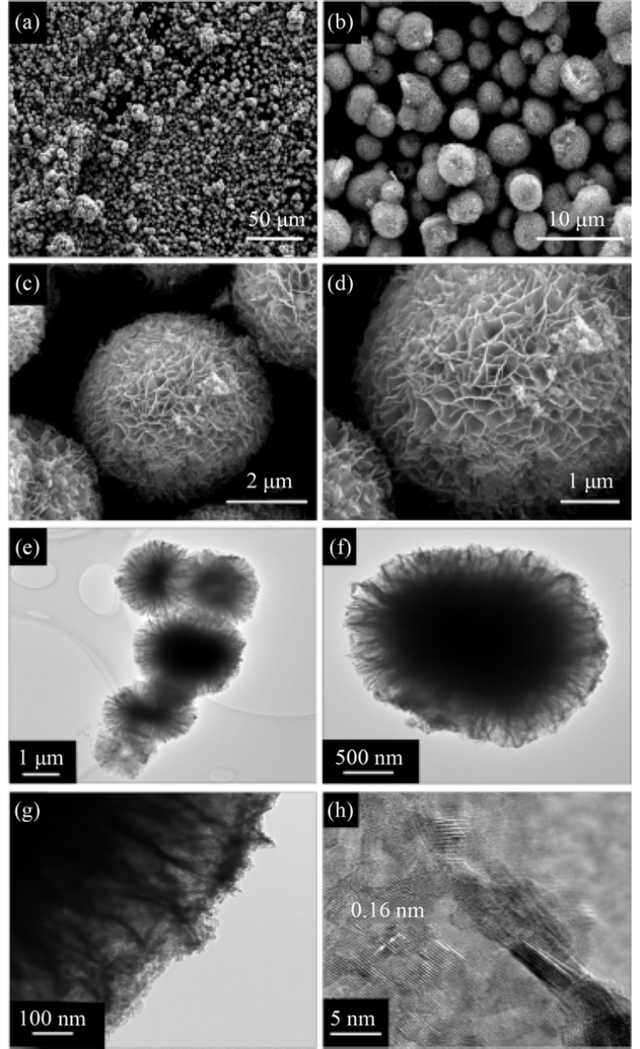

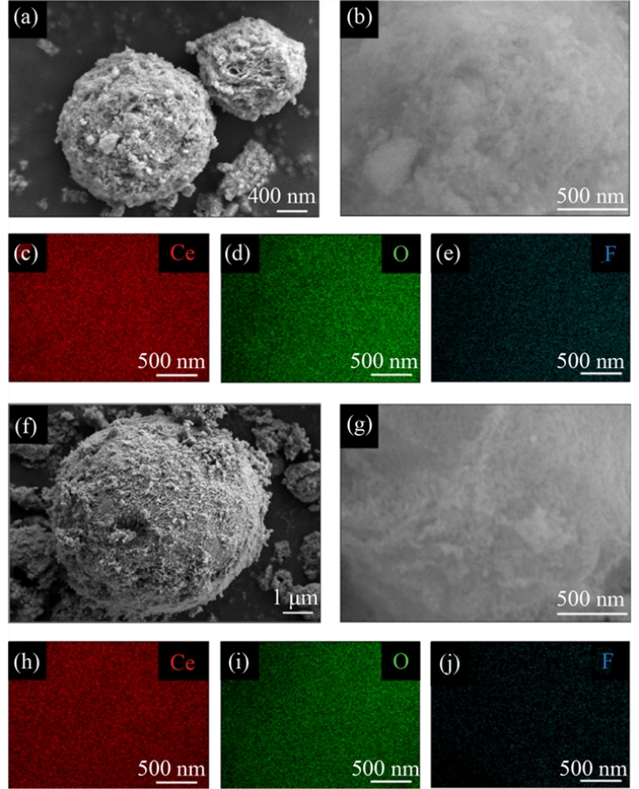

研究首先通过水热法合成了花状羟基碳酸铈(CeOHCO3)微球,经两步煅烧转化为花状CeO2微球。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察显示,CeO2微球直径1-3 μm,由厚度约20-30 nm的纳米片相互交织构成,形成开放的三维多孔结构;氮气吸附-脱附等温线分析表明,其比表面积达129.8 m²/g,平均孔径10.25 nm,孔体积0.29 cm³/g,这种结构为气体吸附提供了充足的接触位点和传输通道。

图1 花状CeO2微球的扫描电子显微镜和透射电镜照片

图2 花状CeO2微球的氮气吸脱附等温线(a)和孔径分布曲线(b)

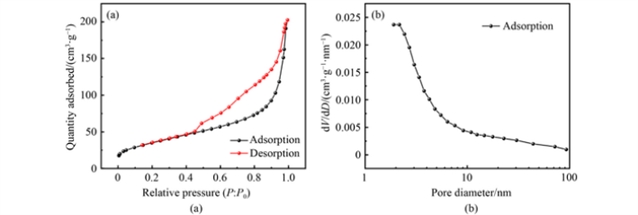

为测试对HF的吸附性能,研究设计了专用实验装置:将5 Ah磷酸铁锂(LiFePO4)电池置于密封不锈钢箱内,通过加热诱导热失控,气体经泡沫镍负载的CeO2吸附材料后,由HF传感器检测出口浓度。实验对比了不同CeO2负载量对HF的瞬时去除率,并考察了材料再生性能——吸附后的CeO2经800 ℃加热60-120分钟脱氟再生,重复用于吸附实验。

图3 LiFePO4基锂离子电池的热失控实验

图4 花状CeO2微球经一次吸附再生后的扫描电子显微镜图像及对应的能量色散X射线光谱元素分布图

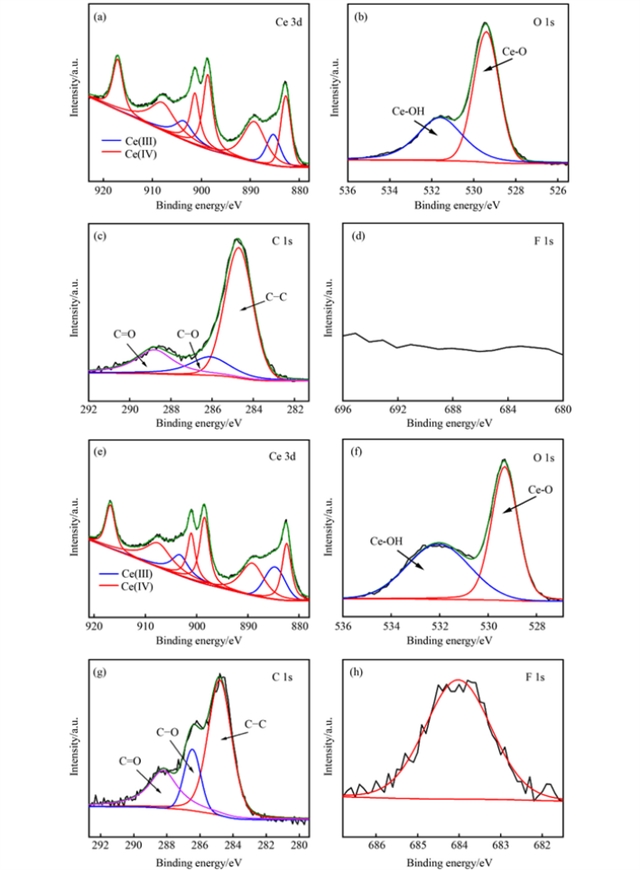

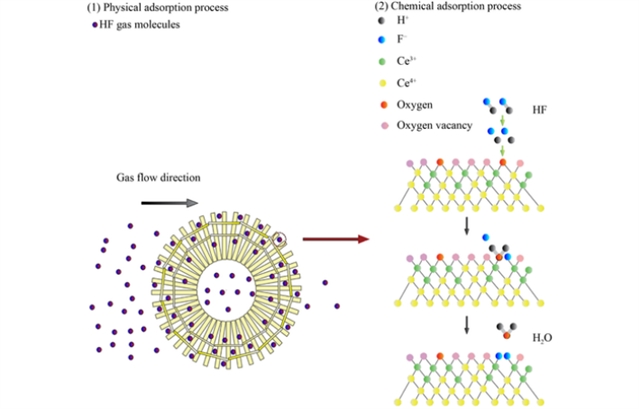

X射线光电子能谱(XPS)分析显示,吸附后CeO2中Ce³+比例增加,O²-信号减弱,F-信号显著增强,表明F-通过离子交换取代了CeO2晶格中的O²-,同时Ce4+还原为Ce³+以维持电荷平衡。结合材料结构特性,研究提出HF吸附机制:首先,HF分子通过多孔结构扩散至CeO2表面进行物理吸附;随后,F-进入氧空位与Ce³+结合,或取代晶格O²-与Ce4+结合,释放的电子促使Ce4+还原为Ce³+,H+则与O2-结合生成H2O释放。

图5 花状CeO2微球的X射线光电子能谱图

图6 CeO2微球吸附HF的可能机理示意图

研究结论

实验结果表明,当5 Ah LiFePO4电池发生热失控时,负载1.2 g CeO2的泡沫镍吸附材料在40-50秒内对HF的瞬时去除率最高达82.24%;随着CeO2负载量增加,去除率提升但增幅趋缓,1.2 g为成本效益最优负载量。再生实验显示,吸附后的CeO2经800 ℃加热可有效脱氟,再生材料首次吸附的瞬时去除率为78.71%;经10次吸附-再生循环后,材料仍保持76.11%的去除率,表现出良好的可重复使用性。

综上所述,花状CeO2微球凭借其三维多孔结构和离子交换机制,在锂离子电池热失控HF吸附中展现出高效性与稳定性,为热失控场景下的有毒气体防护提供了可行的材料方案。后续研究可进一步探索CeO2与其他材料(如Al2O3、分子筛)的复合,或通过结构修饰(如负载Cu、Pt)提升多组分有毒气体(如CO、HF)的协同吸附能力,以适应更复杂的热失控气体环境。

原文信息

Flowerlike CeO2 used as novel adsorption material for removal of hydrogen fluoride gas from lithium-ion battery during thermal runaway

Haozhe Xu1, Shuai Yuan2, Chunwen Sun1, Donghao Cheng2

Author information:

1. Beijing School of Chemical and Environmental Engineering, China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China

2. China Academy of Civil Aviation Science and Technology, Beijing 100028, China

Abstract:

Thermal runaway presents a significant challenge for large-scale application of lithium-ion batteries (LIBs), often leading to the release of flammable, explosive, and toxic gases. In this study, porous flowerlike cerium dioxide microspheres (FL-CeO2) were investigated to eliminate hydrogen fluoride (HF) gas generated during thermal runaway. A dedicated test device and method were developed for this purpose. The FL-CeO2 was synthesized via a hydrothermal method and coated onto nickel foam to fabricate a gas filter. During thermal runaway of a 5 Ah lithium iron phosphate (LiFePO4) battery, the filter—loaded with 1.2 g CeO2—achieved an instantaneous HF removal rate of up to 82.24% within approximately 40–50 s. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) results indicate that F− ions replace O2− ions in the CeO2 lattice. Additionally, the potential for reusability of the CeO2 microspheres was evaluated through multiple HF adsorption and desorption cycles. After 10 cycles, the regenerated CeO2 microspheres retained a HF adsorption rate of 76.11%, demonstrating promising reusability.

Keywords:

lithium-ion batteries (LIBs); thermal runaway; ceria microspheres; hydrogen fluoride (HF); regeneration

Cite this article:

Haozhe Xu, Shuai Yuan, Chunwen Sun, Donghao Cheng. Flowerlike CeO2 used as novel adsorption material for removal of hydrogen fluoride gas from lithium-ion battery during thermal runaway. Front. Energy, https://doi.org/10.1007/s11708-025-1014-4

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介

孙春文,中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院 教授,博士生导师,中国-西班牙能源材料联合实验室主任,储能材料与器件实验室负责人。2006年毕业于中国科学院物理研究所,获理学博士学位。毕业后先后在德国慕尼黑工业大学物理系、加拿大国家研究院燃料电池创新研究所、美国德州大学奥斯汀分校材料研究所任博士后(合作导师John B Goodenough教授,美国两院院士,2019年诺贝尔化学奖得主)和助理研究员;2011年入选中国科学院物理所引进国外杰出人才计划,回到中国科学院物理研究所清洁能源重点实验室任副研究员;2015年被中国科学院大学北京纳米能源与系统研究所引进,任研究员、博士生导师、课题组组长、所学术委员会委员;2021年3月以高层次人才被中国矿业大学(北京)引进到化学与环境工程学院工作。近年来,研究工作主要集中在纳米结构材料的合成、表征及其在能量转换与存储器件中的应用(锂/钠离子电池,全固态电池,金属空气电池,燃料电池)。已在JACS, Energy & Environ. Sci., Adv. Mater., Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., ACS Nano等国际重要学术期刊上发表论文200篇,他引用超过20000次(Google Scholar),17篇ESI高被引和热点论文,46篇论文他引超过100次,单篇最高引用1721次, H因子65;申请29项中国发明专利,19项已获授权。应邀编写英文专著3本,6章节,中文专著2章节。目前担任中国硅酸盐学会固态离子学分会理事,中国能源研究会燃料电池专业委员会委员,中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员, 中国复合材料学会新型电池复合材料分会委员,国际期刊Journal of Physics: Condensed Matter (JPCM), Scientific Reports,Batteries, Current Nanoscience, Frontiers in Energy Storage编委,应邀为90多个重要国际学术期刊的审稿人,在重要国际会议上做邀请报告40余次。作为负责人,目前主持在研国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项项目1项,国家自然科学基金面上项目1项,承担企业委托横向课题2项,国家实验室开放基金2项;主持并已结题国家重点基础研究发展计划(973)项目1项和国家自然科学基金面上项目3项,结题国家重点研发计划项目1项。所获奖项和荣誉:2011年中国科学院物理所引进国外杰出人才计划入选者,2013年获得军队科技进步二等奖,2014年英国皇家化学会(RSC)Top 1%高被引作者,2017年获得国际先进材料协会(IAAM)科学家奖(瑞典),连续七年入选爱思唯尔 (Elsevier) 材料科学(2018,2019)、化学(2020~2023)和化学工程与技术领域(2024)中国高被引学者,连续多年入选美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家职业生涯影响力榜单和全球前2%顶尖科学家年度影响力榜单,2020年获中国物理学会年度最有影响论文奖,2021-2022年Wiley高被引作者,2022年北京市普通高校优秀本科生毕业论文优秀指导教师,2023年全国石油和化工教育优秀教学团队,入选国际学术机构ScholarGPS发布的2024年全球前0.05%顶尖科学家近五年榜单(Highly Ranked Scholar- Prior 5 Years),被聘请担任全球能源奖(The Global Energy Prize,俄罗斯) 评审人(2020~2023)、国家重点研发计划“氢能技术”、“储能与智能电网技术”、“稀土新材料”、 “纳米前沿”重点专项、“高端功能与智能材料”重点专项、战略性国际科技创新合作重点专项、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市科学技术奖等项目评审人。

程东浩,中国民航科学技术研究院中国民航危险品运输管理中心研究室副主任、副研究员。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊Engineering能源分刊,创刊于2007年。该英文期刊由教育部主管,高等教育出版社、中国工程院和上海交通大学联合主办,高等教育出版社出版、德国Springer公司负责海外发行。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、EI、Scopus、CAS、INSPEC、Google Scholar、CSCD、中国科技核心期刊等数据库收录。根据《期刊引证报告》,本刊2024年影响因子为6.2,在“ENERGY & FUELS”学科分类中位列55位(55/182),处于JCR Q2区。2024年度CiteScore为6.9,在“Energy”领域排名#77/299;2025年即时CiteScore为7.6(数据截至2025年6月5日)。

Frontiers in Energy出版能源领域原创研究论文、综述、展望、观点、评论、新闻热点等。选文注重“前沿性、创新性和交叉性”,涉及领域包括:能源转化与利用,可再生能源,储能技术,氢能与燃料电池,二氧化碳捕集、利用与封存,动力电池与电动汽车,先进核能技术,智能电网和微电网,新型能源系统,能源与环境,能源经济和政策。

Frontiers in Energy免收版面费,并为录用的文章提供免费语言润色服务,以确保出版质量。第一轮平均审稿周期30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。