2025年7月14日,浙江大学公共管理学院肖武研究员课题组于Nature Sustainability发表题为“Deploying photovoltaic systems in global open-pit mines for a clean energy transition”的论文,提出了基于残差神经网络和谷歌地球引擎云平台的全球露天矿业图斑安装光伏系统的潜力、产电量和安装概率的评估方法,揭示了面向未来的多情景矿区光伏安装时序方案。浙江大学公共管理学院博士生王可超为本文第一作者,通讯作者为肖武研究员。

研究背景

全球气候变化减缓亟需从依赖高碳化石燃料向发展可再生能源转型。在清洁能源转型背景下,全球范围内大力推进光伏建设,但大量光伏板的铺设占用了耕地与生态用地,不利于土地等自然资源的可持续利用,对粮食安全与生态安全构成潜在威胁。如何在保障耕地、生态用地等重要土地资源不被侵占的前提下,促进光伏的合理配置与规模化部署,已成为一项重要挑战。

研究内容

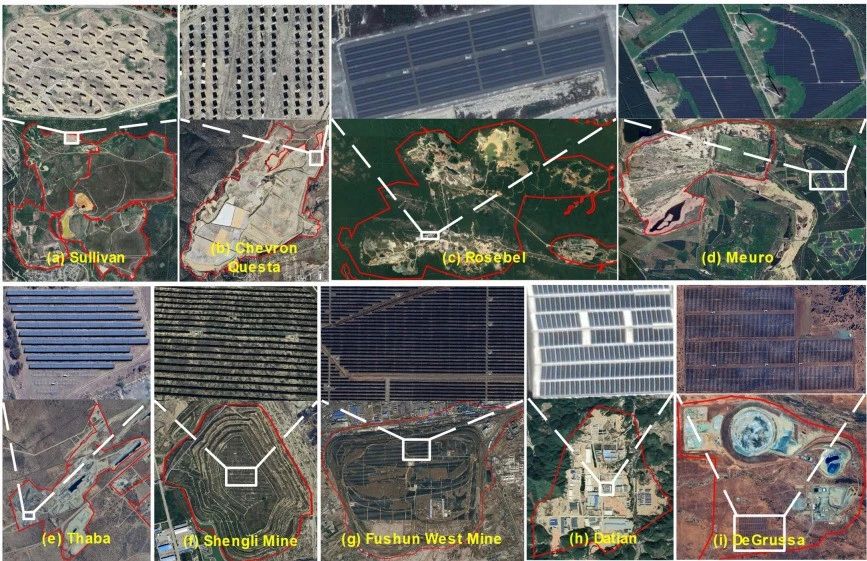

传统光伏产业扩张面临侵占农业用地与自然栖息地的矛盾,相比之下,全球露天矿废弃地这类棕地因面积广阔(超过10万平方公里,图1红线范围内)、基础设施完善、开发成本相对较低等显著优势,为光伏部署提供了“双赢”解决方案——既能避免占用生产性与生态性土地,又可依托现有采矿设施提升可再生能源生产效率,推动采矿废弃地向资源型土地转化。然而,目前全球露天矿光伏部署仍处于零星试验阶段,亟需通过系统性分析明确其可行性、发电潜力及未来优化路径。

图1:全球不同区域的内部或附近已有光伏分布的露天采矿区。

研究组评估了全球61822个裸地面积超10000平方米的露天矿场作为潜在太阳能基地的可行性,系统分析了其技术适配条件及不同未来场景下的部署时序。研究通过整合公开露天矿边界数据集与多源遥感数据,利用谷歌地球引擎(GEE)对高分辨率遥感影像进行特征提取、空间聚合及降维处理,训练并优化基于深度学习的残差人工神经网络(RANN)模型。该模型被应用于全球露天矿区域,综合考量太阳辐照度、地理条件及社会经济特征等关键因素,并结合美国能源信息署(EIA)预测的七种未来太阳能发展情景,实现了光伏系统精准高效的时空布局。

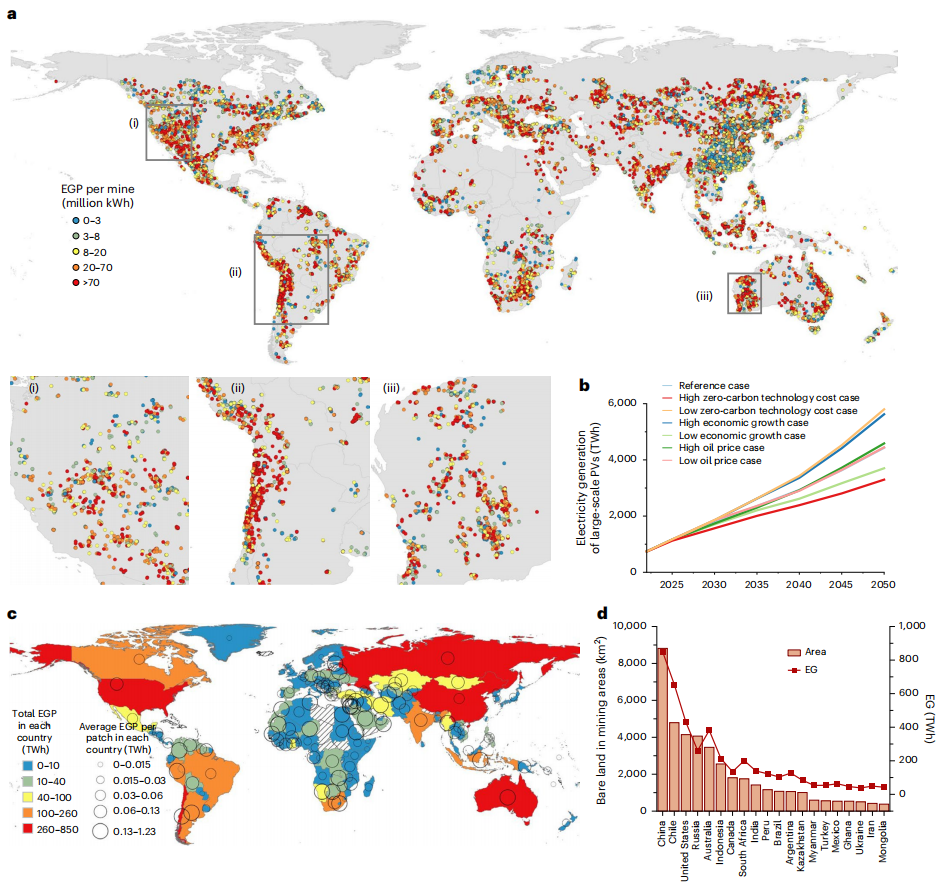

研究结果显示,全球61822个露天矿场地块可容纳约4.8万平方公里的太阳能设施,相当于2018年全球太阳能设施总面积的10倍;其总发电潜力(年发电量4764太瓦时)可满足2050年全球电力需求预测值(图2)。

图2:全球露天采矿区光伏发电的潜力。

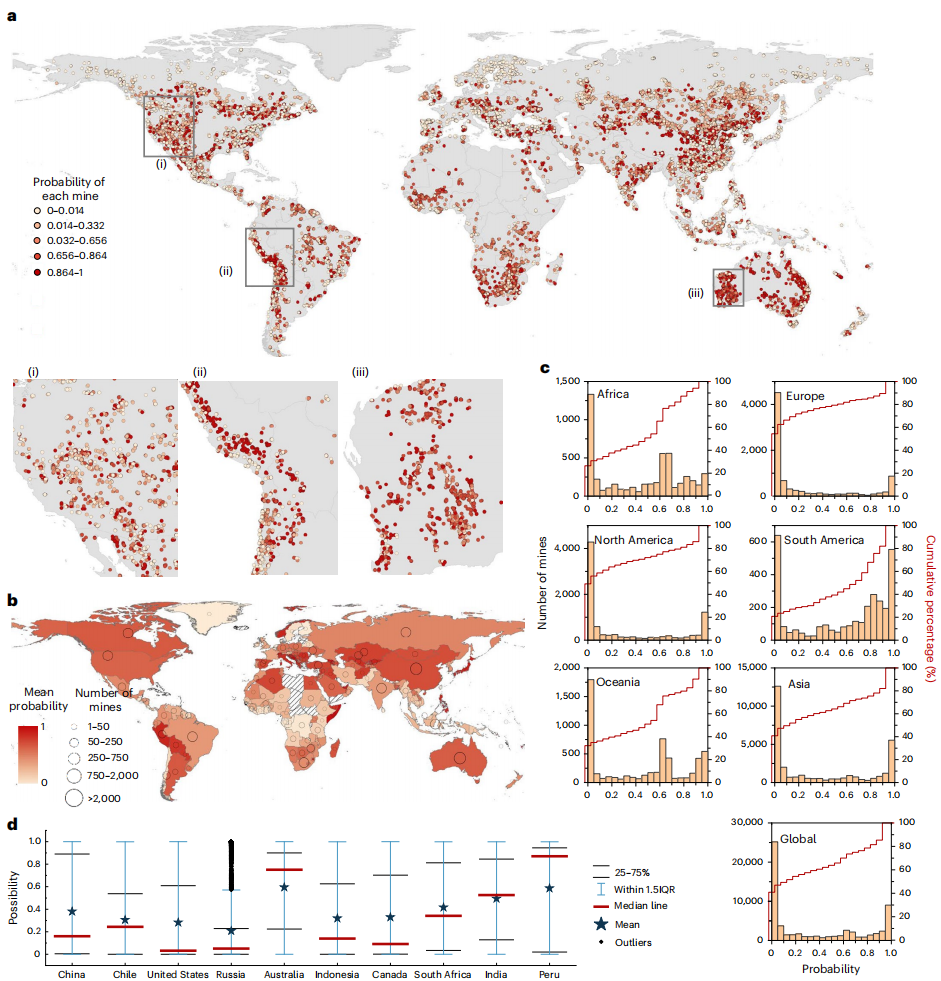

全球裸地面积超过10000平方米的矿区图斑光伏改造潜力评估结果显示:地中海沿岸国家在矿区转型太阳能项目上表现出最高的项目准备度和实施可行性;尽管非洲国家拥有全球最优的日照条件,但受基础设施薄弱与政策障碍制约,项目进展相对滞后(图3)。多场景部署分析表明,光伏项目的实施时机与规模高度依赖经济增长速度、清洁能源成本下降幅度及化石燃料价格波动——在最激进的能源转型情景下,所需太阳能装机容量将超出当前矿场可提供面积的106%。该研究为协同推进太阳能产业扩张与采矿后土地再生战略提供了可操作的行动框架。

图3:基于RANN的全球露天采矿区安装光伏发电设施的概率。

该研究获得国家重点研发计划(2023YFE0122300)、浙江大学“包容智治与城乡融合实验室”创新团队项目的支持。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41893-025-01594-w