导读

红外隐身技术可以通过一定的技术手段改变目标的红外辐射特性,使得目标的红外辐射特性和背景环境相一致,从而降低目标在探测系统下的可探测度。近年来,超材料隐身成为隐身技术领域的研究热点,利用超材料的完美性能,可以设计出满足在雷达、激光、红外等波段隐身功能的超材料结构。但是,这些隐身功能大多数都是通过特定的材料和结构实现的,它们所能实现隐身的光谱范围通常是固定的,因此只能在固定的背景环境下实现目标的红外隐身。然而,在实际应用中,目标可能不断移动,背景环境也会发生变化。一旦发生这种情况,由于目标的红外特性与背景不一致,原本的隐身性能将显著降低,从而暴露隐身的目标。因此,与静态隐身功能相比,智能化动态可调隐身具有更强的实用性和更广阔的应用前景。

为了解决这一难题,近日,国防科技大学的张检发-朱志宏课题组创新性地提出了一种基于相变材料Ge2Sb2Te5(GST)的非易失性可切换红外隐身超构薄膜。该技术通过改变GST的相态,动态调控材料的红外辐射特性,实现了智能化的“隐身模式”与“显形模式”一键切换,为复杂环境下隐身与热管理提供了全新解决方案。该成果以“A Non-volatile Switchable Infrared Stealth Metafilm with GST”为题发表在Light: Advanced Manufacturing。

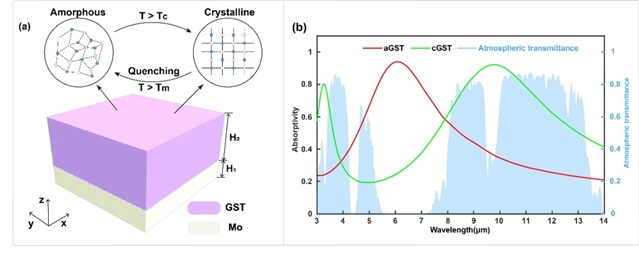

在这项工作中,研究人员提出了一种基于相变材料Ge2Sb2Te5(GST)和耐高温金属Mo的可切换红外隐身双层薄膜,如图1a所示。通过调整GST处于不同的状态,可以灵活控制目标的红外辐射特性,如图1b所示。当GST处于非晶态时,薄膜在3−5 μm和8−14 μm大气窗口波段的低发射率使其具有有效的红外“隐身”功能。同时,薄膜在5−8 μm非大气窗口波段具有较高的吸收率,显著增强了薄膜的辐射散热能力;而当GST转变为晶体状态时,8−14 μm波段内的发射率显著增加,使得薄膜被调谐到“非隐身”状态。因此,通过切换GST的状态,可以实现目标在红外隐身和非隐身状态之间的切换,从而实现智能化动态隐身的目的。

图1:可切换红外隐身双层薄膜结构示意图、工作原理以及薄膜在正入射下的吸收谱

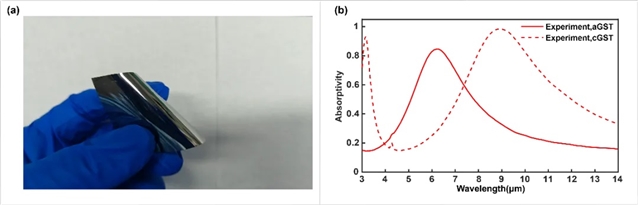

团队利用磁控溅射镀膜技术成功制备了红外隐身薄膜样品,并通过傅里叶变换红外光谱仪测量了当GST处在不同状态下薄膜的吸收谱,如图2所示。与理论研究结果相一致,通过切换GST的不同状态,薄膜可以在红外隐身和非隐身状态之间切换,展现了其在红外隐身应用中的灵活性与实用性。

图2:可切换红外隐身双层薄膜样品图以及当GST处在不同状态下测量的薄膜吸收谱

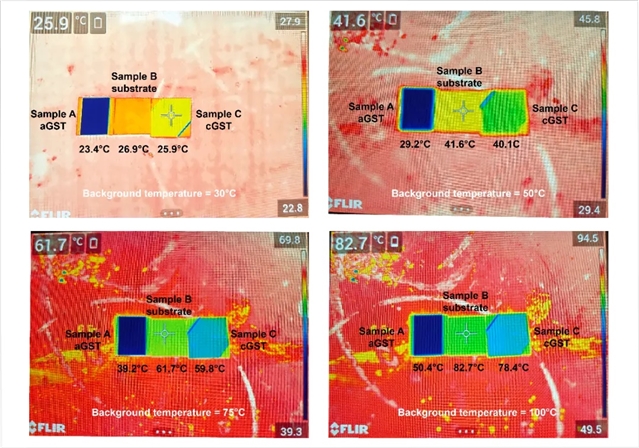

然后研究人员对相变前后薄膜样品的红外辐射特性进行了研究,对比了不同背景温度下,不同相变状态下样品的测量温度,如图3所示。可以直观地发现,与晶体状态的样品相比,当GST处于非晶态时,样品的温度明显低于背景温度。此外,随着背景温度的升高,两种状态下样品之间的温差不断增大。当背景温度达到100℃时,两种样品的温差高达28℃,这非常直观地展示了相变后样品红外辐射特性的巨大变化。进一步证明了所提出的可切换红外隐身膜的可调性能和实际应用的可能性。

图3:当GST处在不同状态时,在不同背景温度下测量得到的样品辐射温度

综上所述,研究人员设计了一种可切换红外隐身双层薄膜,通过切换GST的状态,可以实现目标在非晶态时的红外 “隐身”和晶态时的“非隐身”状态之间的切换,从而实现智能化动态隐身的目的。不仅如此,该薄膜仅由两层结构组成,结构简单、易于制备和大规模制造。这项研究是相变材料在动态热辐射控制研究当中的重要进展,将促进智能化红外隐身技术的研究和实际应用。(来源:先进制造微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.37188/lam.2025.016

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。