导读

近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所巴音贺希格研究员和李文昊研究员的科研团队,在大尺寸全息光栅衍射波前控制方面取得了重要进展。该研究以扫描干涉场曝光系统中米级尺寸光栅衍射波前控制理论为基础,解决了工作台的高精度位移测量和相位误差的实时补偿等关键问题,由此研制出面积1500mm×420mm全息光栅,其衍射波前0.327λ@632.8nm,波前梯度16.444nm/cm。该光栅的尺寸和衍射波前误差都优于国际上报道的同类型光栅。

该成果进一步推进了惯性约束核聚变、天文观测光谱仪和精密位移传感器的深度应用,以“Controlling the wavefront aberration of a large-aperture and high-precision holographic diffraction grating”为题发表于国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》,李文昊为论文第一作者,巴音贺希格、李文昊为论文通讯作者。

研究背景

惯性约束核聚变有望成为人类未来的终极能源,大面积脉冲压缩光栅则是超短、超强激光装置的核心关键器件。基底面形误差和刻线误差是影响光栅衍射波前的主要原因,基底面形误差取决于基底的加工精度,因此,想要制作高精度全息光栅,除了要求好的基底面形外,对刻线误差的控制必不可少。

研究创新

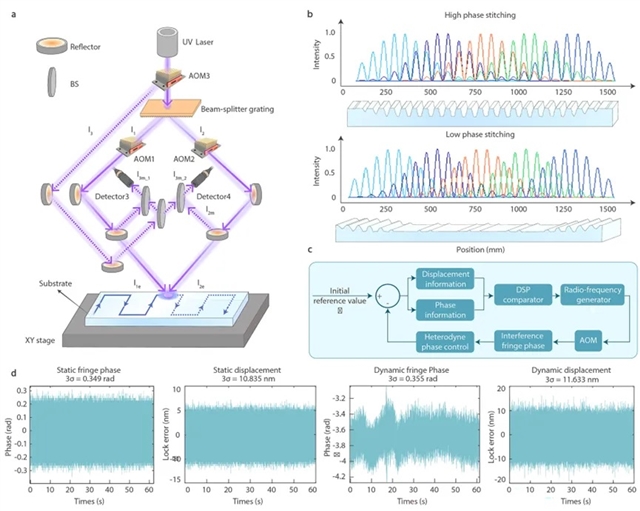

扫描干涉场曝光过程中,单个小尺寸静态干涉场内存在数千条干涉条纹,每次扫描需要数千条干涉条纹同时进行扫描并同步曝光至光栅基底上,且每次步进时,干涉场需要有部分重叠才能保证整个曝光面的曝光量均匀分布。因此,工作台的位移测量精度直接决定了光栅衍射波前的精度。双频激光干涉仪是二维工作台最常用的位移测量方式,具有非接触、高精度、可溯源等优点,然而,其在长行程测量时,温度、湿度、气压等物理场的微小变化都会给测量结果带来很大影响,位移测量精度急剧下降,导致曝光质量降低,无止境追求测量环境的控制代价是十分昂贵的。光栅干涉仪在相同环境控制指标下,凭借其较短的光程实现了比激光干涉仪更高的测量稳定性,然而其与步进方向工作台刚性连接,无法测量工作台在扫描过程中X方向位移,并不适用于步进扫描式的二维工作台的位移测量。为解决上述问题,提出了一种光栅-激光互补式的工作台位移测量技术,在远镜处利用光栅干涉仪进行长距离测量,近镜处利用激光干涉仪进行短距离测量,从而解决工作台位移测量量程与精度难以同时保证的问题,工作台测量重复性精度达到±6nm。

工作台定位误差、光学元件振动,外界环境扰动及光源的抖动都会带来曝光精度的下降,系统对干涉条纹稳定性控制精度要求极高。为解决上述问题,提出了高精度干涉条纹相位锁定技术,创建了扫描干涉场动态相位锁定模型,开发了外差相位数据高速采集方法,对曝光过程中干涉条纹相位误差进行动态补偿,实现了干涉条纹与光栅基底相对位置的高精度协同控制。

总结与展望

本研究通过工作台位移的纳米级测量、干涉条纹的高精度控制和光栅相位误差的实时补偿,实现了低波前误差的全息光栅制造。该研究为米级尺寸、纳米级精度全息光栅的制作提供了创新思路,将进一步推动啁啾脉冲放大系统、高能激光和超高精度位移测量的发展。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01785-2

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。