|

|

|

|

|

FIE 中国科学院高能物理研究所吴衷华教授:用于同步辐射表征电催化CO2还原的电解槽的最新进展 |

|

|

论文标题:Recent advances in electrolytic cells for synchrotron radiation characterization of electrocatalytic CO2 reduction

期刊:Frontiers in Energy

作者:Zhaojun Wu , Weidong Cheng, Xin Wang, Huanyan Liu, Xiang Chen, Zhuolun Sui, Zhonghua Wu

发表时间:14 Oct 2024

DOI:10.1007/s11708-024-0968-y

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章亮点

(1) 系统总结了用于利用原位/制备SR技术研究CO2RR过程的电催化池,并分析了电解池的类型和特点。

(2) 利用X射线散射、X射线吸收光谱(XAS)、光振动光谱和X射线组合技术讨论了原位/过道电解槽的最新进展,并对这一研究领域的未来前景进行了展望。

研究背景及意义

电催化CO2还原反应(CO2RR)可以将大气中的CO2转化为有价值的化学物质,用于为CO2RR提供实验环境的电催化池或电化学池在研究过程中决定了测量的成功或失败,有着不可替代的作用。近年来,可应用于原位/制备同步辐射(SR)表征技术的电解槽受到广泛关注。然而,对可应用于原位/制备SR技术的电解质系统的设计和理解仍然不够全面和深入。本文深入剖析二氧化碳还原反应(CO2RR)在原子和分子层面的还原过程及其电催化机制,为设计适用于合成氨反应(SR)技术的电解槽提供了深刻的见解,进而加速了更高效、更可持续的负碳技术的发展。

主要研究内容

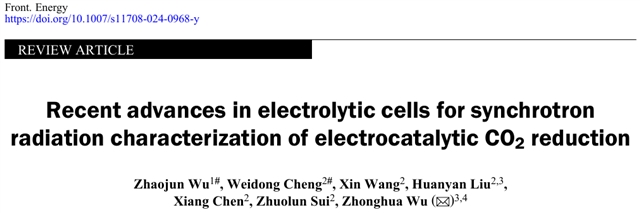

在原位/制备表征电催化CO2RR过程中,电解槽是影响传质的关键组件。电解槽根据电极数量分为两类:三电极系统和双电极系统。H型电解池在实验室中常用,但其阴阳极间距大和电解质浓度有限导致高欧姆电阻,降低能效。为克服这些限制,设计了气体扩散电极(GDE)的流动电解槽,允许更多CO2分子快速接触催化剂。同一催化剂在不同环境中的电催化性能存在差异,设计适合实际样品环境的电解槽具有挑战性。此外,电解样品池不仅用于测量电解性能,还用于催化剂结构表征。常用的结构表征技术包括电子显微镜、光散射技术和X射线表征技术。

图1 电解槽示意图

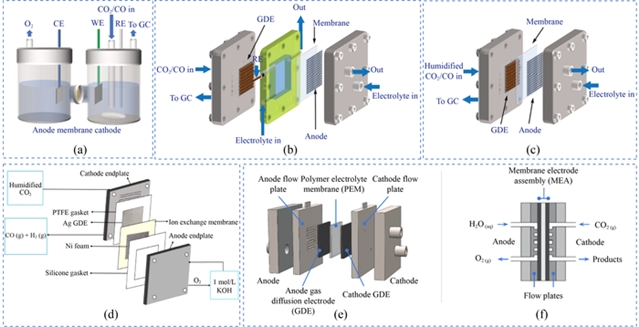

X射线散射技术通常使用单能X射线束,通过探测倒易空间散射信号提取真实空间结构信息,包括XRD、WAXS、SAXS等。用原位/制备X射线散射技术研究CO2RR过程时,透射模式下电解槽设计和透射XAFS测量时差异不大,反射模式则不同。SAXS能提供纳米结构信息,GISAXS是典型反射模式技术,可研究样品表面及内部纳米结构演变。设计这类电解池时,要考虑基底尺寸、X射线吸收等,窗口材料常用散射背景低、化学稳定性高的Kapton薄膜 ,还需确保出射信号强度有足够统计量,关注电解池厚度和电解质对X射线的吸收。

图 2 用于X射线散射的电解槽结构

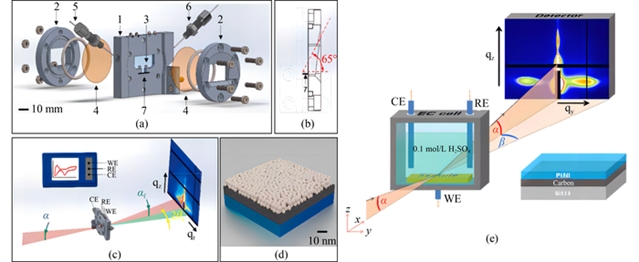

基于同步辐射的XAFS技术可以研究多种样品体系中心原子结构、种类和价态,原位/制备SR的XAFS技术常被用于研究CO2RR催化剂。XAFS光谱有透射和荧光两种测量模式,荧光XAFS测量电解池采用反射几何,对样品厚度理论无限制,需大X射线窗口;透射XAFS测量电解槽设计简单,但限制样品厚度。许多研究利用不同电解槽开展实验。

图 3 用于X射线吸收的电解槽实验系统

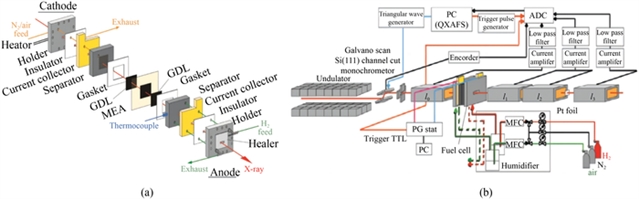

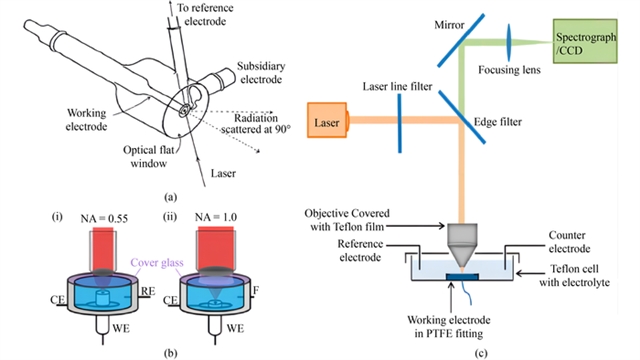

原位EIRS是分析反应过程中分子、吸附物和反应中间体的有力技术。其测量原理涉及FTIR光谱仪,有透射和反射两种测量模式,对应不同电解池,反射模式又分薄层外反射和厚层内反射等。内反射法解决了外反射法光路复杂、信号差的问题。拉曼光谱能提供多相催化体系的结构信息,原位拉曼光谱时间分辨率高,适合研究快速变化的催化剂体系。早期电化学/拉曼光谱测量装置存在不足,后经改进,提升了检测性能,利于激光和X射线双探针的联合表征。

图 4 拉曼光谱的电化学设置

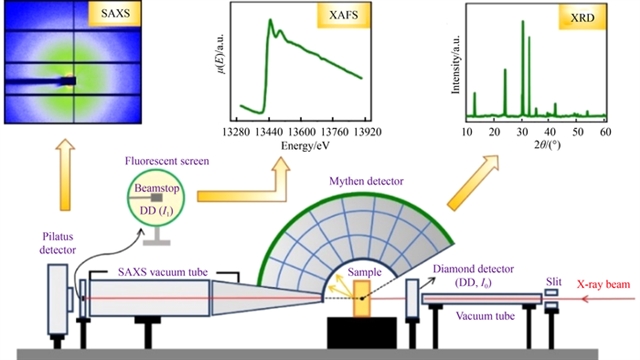

材料合成等过程中结构会分层演化,为此开发了多种联合技术,如瑞士光源的SAXS/XAFS联合装置,北京同步辐射装置的SAXS/XRD/XAFS联合技术,能从同位置获取多级结构信息。传输模式电解池可在同位置同步采集相关信号。同步辐射技术因强度高、分辨率高、能量可调,在CO2RR及其他领域应用广泛,助力揭示反应机理和优化催化剂。

图 5 SAXS/XRD/XAFS组合装置示意图

近年来,CO2RR过程研究备受关注。为阐明其催化机理,基于同步辐射的表征技术被广泛应用,研究从静态走向动态,从单一技术迈向多技术联用。原位/制备表征成为主流,因检测技术不同,电解池设计时需考虑工作电极、辅助设备等。多技术联用是未来发展方向,虽面临许多困难,但仍然是未来研究的一个有前途的方向。

文章信息

Recent advances in electrolytic cells for synchrotron radiation characterization of electrocatalytic CO2 reduction

Zhaojun Wu, Weidong Cheng, Xin Wang, Huanyan Liu, Xiang Chen, Zhuolun Sui, Zhonghua Wu*

Abstract:

Carbon dioxide, as a greenhouse gas, is expected to be converted into other useful substances by the electrocatalytic CO2 reduction reaction (CO2RR) technology. The electrocatalytic cell, or electrochemical cell, used to provide the experimental environment for CO2RR plays an irreplaceable role in the study of this process and determines the success or failure of the measurements. In recent years, electrolytic cells that can be applied to in-situ/operational synchrotron radiation (SR) characterization techniques have gradually gained widespread attention. However, the design and understanding of electrolyte systems that can be applied to in-situ/operational SR technologies are still not sufficiently advanced. In this paper, the electrocatalytic cells used to study the CO2RR processes with in-situ/operando SR techniques are briefly introduced, and the types and characteristics of the electrolytic cells are analyzed. The recent advancements of in situ/operando electrolytic cells are discussed using X-ray scattering, X-ray absorption spectroscopy (XAS), light vibration spectroscopy, and X-ray combined techniques. An outlook is provided on the future prospects of this research field. This review facilitates the understanding of the reduction process and electrocatalytic mechanism of CO2RR at the atomic and molecular scales, providing insights for the design of electrolysis cells applicable to SR technologies and accelerating the development of more efficient and sustainable carbon negative technologies.

Cite this article:

Zhaojun Wu, Weidong Cheng, Xin Wang, Huanyan Liu, Xiang Chen, Zhuolun Sui, Zhonghua Wu. Recent advances in electrolytic cells for synchrotron radiation characterization of electrocatalytic CO2 reduction. Front. Energy,

https://doi.org/10.1007/s11708-024-0968-y

Full text:

扫描二维码,阅读原文

通讯作者

吴忠华,中国科学院高能物理研究所研究员、博士生导师,北京同步辐射装置(BSRF)衍射散射线站负责人。在BSRF-衍射站发展了衍射异常精细结构技术、高低温样品环境系统;在BSRF-小角散射站发展了掠入射小角散射技术、样品原位散射系统。负责并完成了重大改造项目“BSRF-4B9A光束线单色器的改造”、“BSRF-4B9A光束线升级改进”、“BSRF-1W2A实验站新建”等任务。对固溶体、熔体、纳米材料、生物有机材料等进行过结构研究,在知名学术刊物上发表署名学术论文300多篇。曾获中国科学院自然科学奖二等奖一项(署名第3)和北京市科学技术二等奖一项(署名第1)。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、Ei Compendex、CAS、Scopus、INSPEC、Google Scholar、CSCD(中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录。2024年海内外下载量为110余万,截至2025年03月10日,即时Impact Factor为6.0,即时CiteScore为6.8。

Frontiers in Energy免收版面费,且对于录用的文章提供免费语言润色以保障出版质量。进入外审的稿件(不包括评论、新闻热点等短文),第一轮审稿周期约30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。