|

|

|

|

|

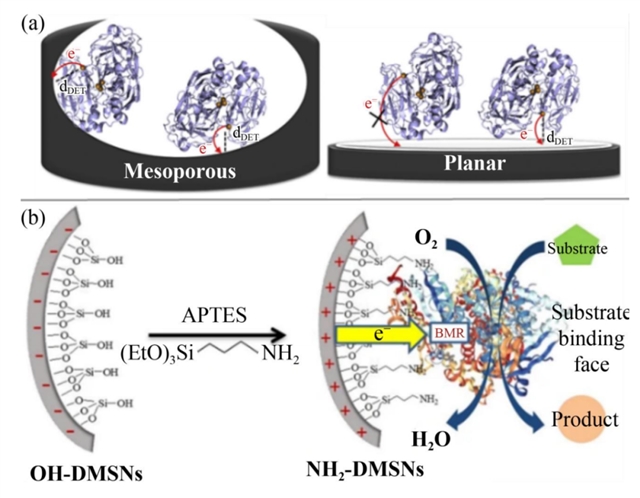

FIE 同济大学马吉伟教授、程洪飞教授:用于可穿戴和植入式生物电子设备的纳米材料基酶生物燃料电池 |

|

|

论文标题:Nanomaterials-based enzymatic biofuel cells for wearable and implantable bioelectronics

期刊:Frontiers in Energy

作者:Jingyao Wang, Jiwei Ma, Hongfei Cheng

发表时间:24 Jan 2025

DOI:10.1007/s11708-025-0992-6

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

本文系统综述了基于纳米材料的酶生物燃料电池(EBFCs)在可穿戴和植入式生物电子设备中的研究进展。文章从 EBFCs 的工作机制与分类出发,探讨了纳米材料在电极设计中的核心作用,包括酶的固定与稳定、电子传递效率提升及催化反应优化,并分析了 EBFCs 在生物电子领域的应用场景,如自供电传感器和药物释放系统。研究强调了纳米材料在解决 EBFCs 稳定性与能量密度瓶颈中的关键作用。

研究背景及意义

可穿戴与植入式生物电子设备的广泛应用对微型化、生物相容的能源供给提出了迫切需求。传统锂离子电池因毒性物质和更换困难等问题,难以满足长期植入的需求。EBFCs 通过生物代谢物(如葡萄糖、乳酸)与氧气的电化学反应产生电能,被视为理想替代能源。然而,酶的不稳定性及低效的电子传递制约了其性能。纳米材料凭借高比表面积和可调控表面特性,为 EBFCs 的电极优化提供了新的路径,显著提升了功率密度与寿命。

主要研究内容

一、EBFCs 的工作机制与类型

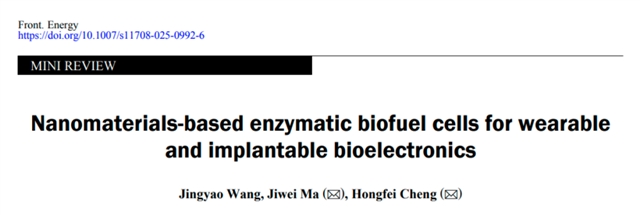

EBFCs 的基本结构与传统燃料电池相似,但采用酶或微生物作为生物催化剂,可在中性 pH(5–8)及体温(25–37℃)下工作。其结构分为双室(膜式)与单室(无膜)两类,无膜设计通过酶的高选择性避免了燃料的交叉反应。常用燃料包括血液中的葡萄糖与汗液中的乳酸,对应阳极酶为葡萄糖氧化酶(GOx)和乳酸氧化酶(LOx),阴极采用多铜氧化酶催化氧气还原。电子传递分为直接(DET)与介导(MET)两种机制,DET 依赖酶活性中心与电极的近距离接触,而 MET通过氧化还原介体实现,但该过程可能引入毒性(图 1)。

图 1 (a)EBFC 示意图;(b)酶与电极之间的直接(阴极)和介导(阳极)电子转移

二、纳米材料在电极中的功能

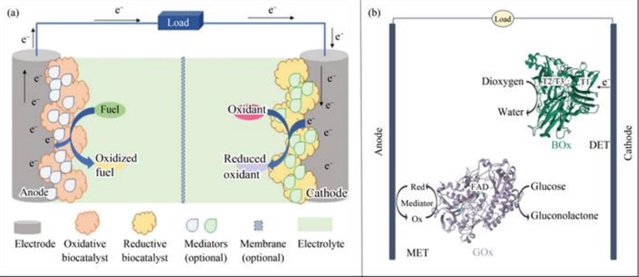

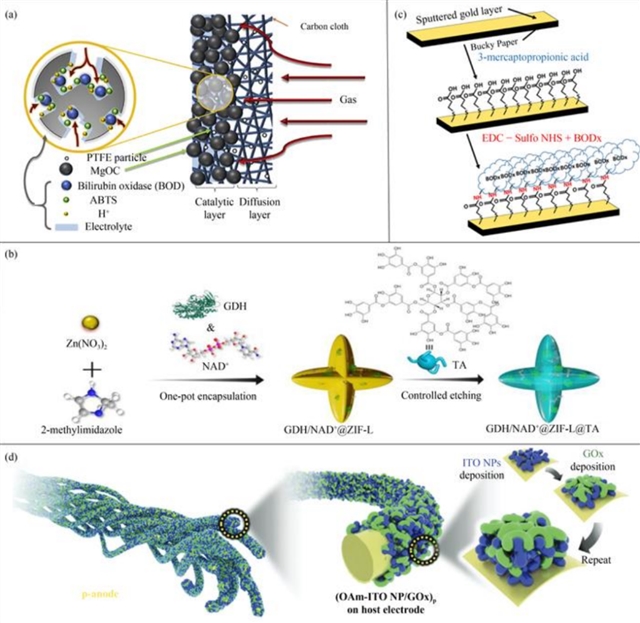

纳米材料通过高比表面积、可控孔结构及表面功能化,显著提升了 EBFCs 的酶负载量、稳定性和电子传递效率。碳基材料(如碳纳米管、三维石墨烯)及金属有机框架(MOFs)因其多孔结构被广泛用于酶固定。例如,MgO 模板化多孔碳通过调控孔径适配酶尺寸,提升酶负载量。MOFs 可在封装酶的同时保护其免受生物分子攻击。金纳米颗粒通过硫醇基团与酶特异性结合,能够实现高密度的酶层组装(图 2)。电子传递优化方面,纳米多孔结构(如介孔碳)通过缩短酶活性中心与电极间距促进了 DET,氮掺杂碳材料可增强电子迁移率(图 3)。

图 2(a)以 MgO 为模板的多孔碳作为酶载体;(b)通过可控刻蚀策略合成基于分层多孔的 GDH/NAD@ZIF-L 微反应器;(c)用(来自漆斑菌属)胆红素氧化酶(BODx)对涂金的巴基纸电极进行表面修饰;(d)(来自黑曲霉的)GOx/ ITO纳米共混膜在主体电极上的示意图

图 3(a)在椭圆形孔内以及平面上固定酶;(b)由于静电效应诱导的定向固定化作用,细胞色素 P450 BM3 与 NH2-DMSNs 之间实现了高效的电子转移

三、EBFCs 在生物电子中的应用

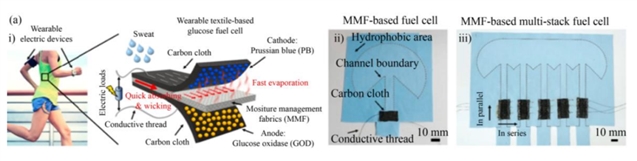

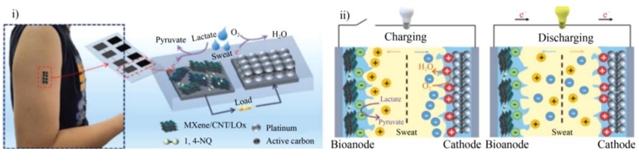

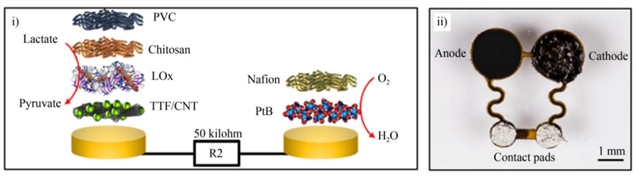

柔性电极设计(如碳布、石墨烯片)使 EBFCs 可集成于纺织品或皮肤贴片。例如,基于湿度管理织物(MMF)的 EBFC 通过调控汗液传输维持稳定功率输出(图 4)。针对植入设备的低氧环境,氧富集电极提升了阴极的反应效率。EBFCs与超级电容器结合形成自充电系统,满足脉冲能量需求(图 5)。在自供电传感领域,EBFCs 通过代谢物浓度与输出信号的线性关系实现了无源检测(图 6)。研究还探索了 EBFCs 驱动药物控释的潜力,例如通过电化学调控导电聚合物层实现药物释放。

图 4 i) 将吸湿排汗面料(MMF)融入运动服装的可穿戴织物基葡萄糖 BFC 示意图;ii) 和 iii) 分别为所制备的基于 MMF 的单电池和多堆叠燃料电池的照片

图 5 i) 可贴于皮肤的电容式生物燃料电池示意图;ii) 该装置的充放电机制示意图

图 6 i) 基于 BFC 的乳酸传感器分层结构示意图;ii) 乳酸传感器的照片

展望

尽管纳米材料显著提升了 EBFCs 性能,其功率密度(通常为数十 μW/cm²至数 mW/cm²)与寿命(数周)仍需优化。未来研究需关注多功能纳米材料设计(如仿酶催化剂)、环境适应性(如耐洗涤电极)及生物相容性评估。多参数传感与逻辑门控药物释放系统的开发将拓展 EBFCs 在医疗中的应用。通过跨学科创新,EBFCs 有望成为生物电子设备的可持续能源核心。

原文信息

Nanomaterials-based enzymatic biofuel cells for wearable and implantable

bioelectronics

Jingyao Wang, Jiwei Ma, Hongfei Cheng

Author information:

Shanghai Key Laboratory for R & D and Application of Metallic Functional Materials,Institute of New Energy for Vehicles, School of Materials Science and Engineering,Tongji University, Shanghai 201804, China

Abstract:

Enzymatic biofuel cells (EBFCs), which generate electricity through electrochemical reactions between metabolites and O2/air, are considered a promising alternative power source for wearable and implantable bioelectronics. However, the main challenges facing EBFCs are the poor stability of enzymes and the low electron transfer efficiency between enzymes and electrodes. To enhance the efficiency of EBFCs, researchers have been focusing on the development of novel functional nanomaterials. This mini-review first introduces the working principles and types of EBFCs, highlighting the key roles of nanomaterials, such as enzyme immobilization and stabilization, promotion of electron transfer and catalytic activity. It then summarizes the recent advancements in their application in wearable and implantable devices. Finally, it explores future research direction and the potential of high-performance EBFCs for practical applications.

Keywords:

enzymatic biofuel cells; functional nanomaterials; self-powered bioelectronics;wearable electronics

Cite this article:

Jingyao Wang, Jiwei Ma, Hongfei Cheng. Nanomaterials-based enzymatic biofuel cells for wearable and implantable bioelectronics. Front. Energy,

https://doi.org/10.1007/s11708-025-0992-6

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介

马吉伟,同济大学长聘教授/博导,2013 年获法国普瓦提埃大学化学博士学位,2013-2015 年先后在德国慕尼黑工业大学和法国巴黎第六大学从事博士后研究,2015-2018 年任法国国家科学研究中心 A 类研究员,2018 年加入同济大学材料科学与工程学院,入选国家高层次人才计划。主要从事缺陷化学和能源电化学研究,聚焦缺陷、电子和界面调控激发材料储存金属离子和界面反应的潜能,为新型储能和转能器件提供重要支撑。在国际知名学术期刊上发表学术论文 80 余篇,包括 Nature Materials(2 篇)、Nature Catalysis(1 篇)、Nature Communications(4 篇)和 Angewandte Chemie(3 篇)等,著有英文专著 2 章,获法国、美国、日本和中国授权专利 6 项。

程洪飞,特聘研究员、博士生导师,2021 年入选“上海市高层次人才”计划。分别于 2016 年和 2020 年获新加坡南洋理工大学学士和博士学位,随后在南洋理工大学和新加坡科技局从事博士后研究工作。2022 年 11 月加入同济大学材料科学与工程学院,主要从事金属基纳米材料的晶相调控及催化性能研究。在 Adv.Mater., Adv. Energy Mater., Natl. Sci. Rev.等期刊发表 SCI 论文 40 余篇。

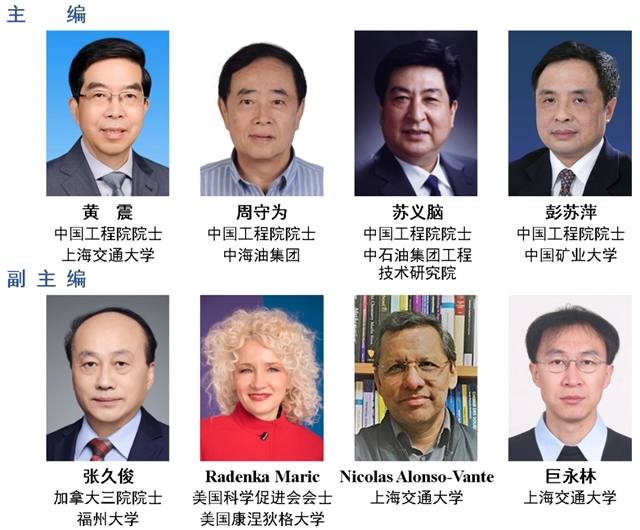

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、Ei Compendex、CAS、Scopus、INSPEC、Google Scholar、CSCD(中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录。2024年海内外下载量为110余万,截至2025年04月15日,即时Impact Factor为6.0,即时CiteScore为6.9。

Frontiers in Energy免收版面费,且对于录用的文章提供免费语言润色以保障出版质量。进入外审的稿件(不包括评论、新闻热点等短文),第一轮审稿周期约30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。