近日,中国科学院南海海洋研究所研究员罗传秀研究团队在孟加拉湾区域古植被与古季风研究取得重要进展。该团队利用在孟加拉扇区获取的沉积岩芯,通过沉积物年代测试、孢粉分析等方法,重建了末次冰期以来孟加拉湾地区高分辨率的孢粉记录和古植被演化,揭示了轨道尺度和千年尺度上印度季风的变化和响应机制,为科学预测全球变暖背景下印度季风未来变化提供珍贵的历史资料。

印度夏季风(ISM)是全球主要的天气和气候系统之一,可影响世界超四分之一人口的社会经济,认识印度夏季风在自然条件下的演化规律有着重要的现实意义。孟加拉扇区作为全球最大的海底扇区之一,其巨量的沉积物为研究印度季风地质历史演化提供了绝佳条件。

海洋沉积物中的陆源孢粉是重要的古植被和古气候指标,能重建过去的海洋和陆地环境变化。以往研究由于不同季风指标(如石笋δ18O和上升流记录等)的多重影响因素,对晚第四纪不同时间尺度印度夏季风的变化仍存在争论。

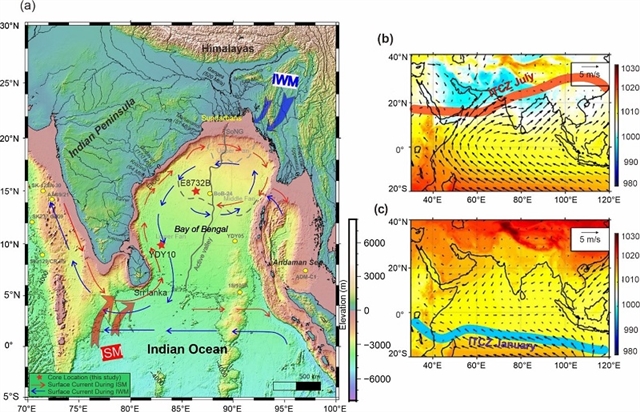

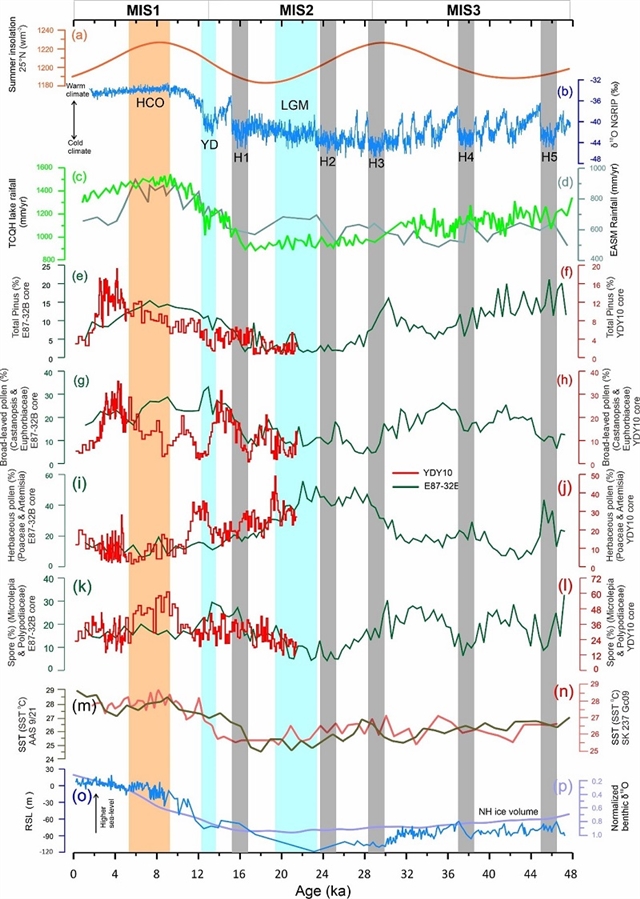

本项研究通过分析孟加拉湾两个沉积岩芯(中扇YDY10和上扇E87-32B)的高分辨率孢粉记录,重建了轨道尺度和千年尺度上区域植被动态和印度夏季风降水变化。结果表明:轨道尺度上,指示印度夏季风降水的常绿阔叶植物孢粉(如大戟科、栲属)受北半球夏季太阳辐射量(SSI)变化的驱动,早-中全新世的印度夏季风降水多于海洋同位素阶段(MIS3 )。在千年尺度上,常绿阔叶林孢粉在海因里希事件(H1)、新仙女木(YD)和8.2 千年冷干事件期间,呈现典型的低值特征,与减弱的北大西洋经向翻转环流(AMOC)变化一致。而上扇岩芯的常绿阔叶孢粉百分比从末次盛冰期至早-中全新世逐渐增加,表明印度夏季风降水和河流输入增强。

该研究成果已发表在《第四纪科学评论》(Quaternary Science Reviews)期刊上,论文作者包括中国科学院南海海洋研究所博士生Ananna Rahman、研究员罗传秀、研究员向荣、副研究员万随、博士生Md Hafijur Rahaman Khan、中国科学院青海盐湖所研究员魏海成等。工作得到国家自然科学基金、中国科学院青海省盐湖地质与环境重点实验室奖励经费以及国家自然科学基金委共享航次的支持。(来源:中国科学院南海海洋研究所)

图1 研究区域及岩芯位置(含季风环流与河流系统)

图2 关键气候指标对比(如夏季太阳辐射 、大西洋经向翻转环流、孢粉百分比等)

相关论文信息: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109314

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。