北京时间2025年2月13日凌晨,北京大学马丁教授团队与中国科学院大学周武教授团队合作,在Nature期刊发表题为“Shielding Pt/γ-Mo2N by Inert Nano-overlays Enables Stable H2 Production”的研究成果,报道了一种全新的高活性产氢催化剂稳定策略。

研究团队通过设计、构筑稀土氧化物纳米覆盖层,成功保护了Pt/γ-Mo2N催化剂的高活性界面催化位点,显著提升了催化剂在甲醇-水重整(MSR)制氢反应中的稳定性,使其催化寿命突破1000小时,并创造了超过1500万的催化转化数(TON),远超现有甲醇-水重整催化剂水平。

北京大学博士后高子睿,中国科学院大学已毕业博士生李傲雯,北京大学访问学者刘兴武,北京大学特聘副研究员彭觅以及博士研究生于士翔为该论文的共同第一作者。

催化技术在现代化学工业中占据核心地位,全球超过80%的工业化学品生产依赖催化过程。作为催化反应的核心,催化剂的活性和选择性决定了反应速率和目标产物的收率,是衡量新型催化剂性能的重要指标。然而,在实际工业应用中,仅具备高活性和高选择性远远不够——催化剂的稳定性直接影响生产的持续性和经济性,是决定其能否真正实现大规模应用的核心因素。

在催化研究中,“高活性与高稳定性难以兼得”一直是科学家面临的核心挑战之一。许多高活性催化剂虽然能大幅提升催化反应效率,但是在反应过程中容易发生结构退化、活性中心流失,最终加速失效。在甲醇-水重整(MSR)产氢这一关键反应体系中,上述问题尤为突出。该团队此前研究发现,贵金属铂、金等和碳化钼(α-MoC)等活性载体构建的界面催化体系,在较低的温度下能够高效制氢,展现出超高活性和选择性(Nature 2017, 544, 80-83;Science 2017, 357, 389-393;Nature 2021, 589, 396-401)。然而,由于这类活性载体在水环境中极易被氧化,催化中心的结构稳定性受到严重制约,最终导致催化剂快速失效,成为限制其工业化应用的主要瓶颈。如何在保持高活性的同时显著提升催化剂的稳定性,成为该领域最具挑战性的核心难题之一。

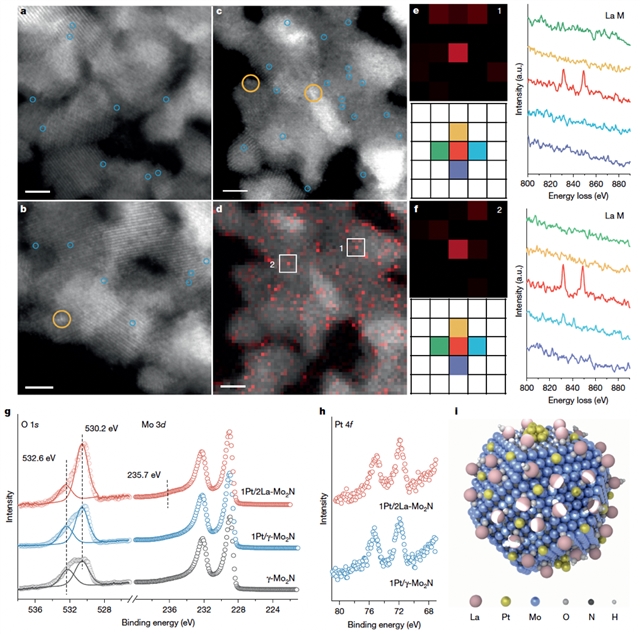

研究团队针对催化剂稳定性问题,创新性地提出了一种催化稳定策略:在Pt/γ-Mo2N催化剂表面构建惰性稀土氧化物(如La2O3)纳米覆盖层,形成纳米级“保护盾”。这一覆盖层精准覆盖了活性载体表面的冗余位点,有效保护了界面催化结构,在不影响催化活性的前提下显著提升了催化剂的稳定性(图1)。这一创新策略的核心优势在于:有效覆盖γ-Mo2N表面的冗余活性位点,阻止其在水环境中发生深度氧化;不损害催化剂的原有高活性和选择性,确保甲醇-水重整反应高效进行;提高催化剂的抗失活能力,显著延长使用寿命,为长期稳定制氢提供技术保障。

图1:1Pt/γ-Mo2N和1Pt/2La-Mo2N催化剂的结构表征。

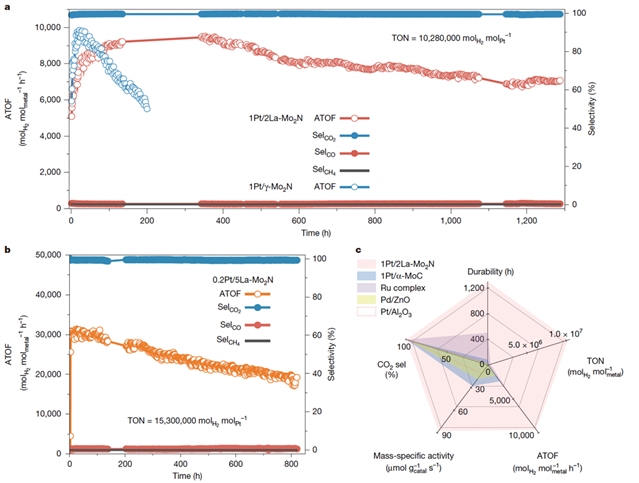

实验数据显示,在甲醇重整制氢反应中,该新型Pt/La-Mo2N催化剂展现出超过1000小时的稳定性而未有明显失活(图2)。更令人惊叹的是,该催化剂仍然保持超高活性和选择性,实现了超过1500万的超高催化转化数(TON),创造了甲醇-水制氢催化反应的最高纪录。

图2:Pt/La-Mo2N催化剂与典型贵金属甲醇重整催化剂的催化性能比较。

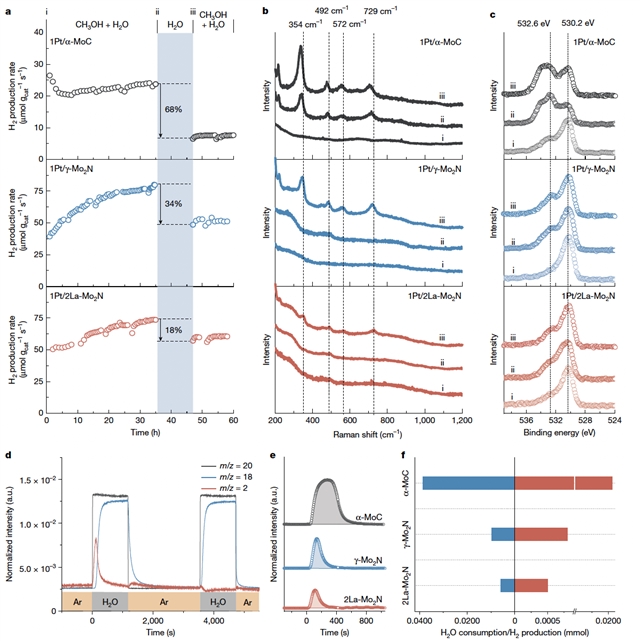

图3:1Pt/2La-Mo2N催化剂抗失活机理。

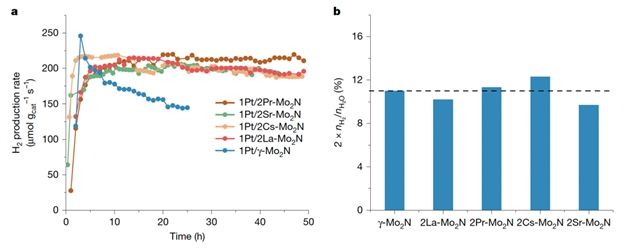

研究团队进一步发现,该策略具有良好的普适性,不仅适用于镧(La),还可拓展至其他稀土元素(如Y、Pr、Ho),甚至适用于部分惰性非稀土元素(如Ca、Sr),展现出广泛的适用性(图4),为未来兼具“高活性、高选择性和高稳定性”的高性能高催化剂的设计提供了全新思路。

图4:不同惰性助剂修饰的Pt/γ-Mo2N催化剂的催化性能及抗失活机理比较。

这项研究突破了催化科学中的稳定性瓶颈,首次在不降低活性的前提下,实现了高稳定性的界面催化剂设计,为贵金属催化剂的低成本、高稳定性应用提供了可行方案,预计未来将在绿色能源、氢燃料电池、可持续化学工业等领域发挥重要作用,加速迈向零碳排放的未来。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08483-w