|

|

|

|

|

溶剂化中间相驱动的界面转化策略助力高效倒置钙钛矿太阳能电池 |

|

|

2025年11月21日,华中科技大学武汉光电国家研究中心陈炜-刘宗豪教授团队与韩国成均馆大学Nam-Gyu Park教授等单位合作,在Nature Energy期刊上发表了题为“Solvated intermediate-driven surface transformation of lead halide perovskites”的研究成果。

该成果报道了一种面向倒置钙钛矿太阳能电池(p–i–n PSCs)的溶剂化中间相驱动的表面相转变策略,首次揭示了极微量极性非质子溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP)可在后处理阶段诱导钙钛矿表面经历“溶剂化中间相→α相”的晶化新路径,从而显著改善界面能级排列,降低非辐射复合,提升表面结晶质量,助力倒置钙钛矿太阳能电池取得认证效率27.27%的新突破。

华中科技大学是该论文的第一完成单位。通讯作者为刘宗豪教授、陈炜教授及韩国科学院院士Nam-Gyu Park教授。华中科技大学/成均馆大学刘三万博士、华中科技大学苗天胤硕士、王佳楠博士、陈锐博士和香港科技大学(广州校区)章勇助理教授为共同第一作者。

有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池凭借优异的光电特性,其单结器件认证效率已突破27%,展示出成为下一代光伏技术的潜力。然而,要进一步提升器件的效率与长期稳定性仍面临显著挑战,其中核心问题在于解决界面非辐射复合与能级不匹配所造成的开路电压与填充因子损失。虽然调控钙钛矿界面性质是提升电池效率和稳定性的关键,但传统的界面后处理方法大多依赖于表面配体钝化,其本质是通过弱相互作用降低缺陷态密度,这类方法往往难以兼顾结晶质量、能级排列和长期运行稳定性。此外,倒置(p–i–n)器件中,界面非辐射复合与能级错配也是制约效率突破的关键瓶颈,如何实现高质量表面晶化路径是目前领域亟待攻克的难题。在钙钛矿成膜过程中,微量溶剂通常被视为工艺性添加剂,而其在界面结构演化中的潜在作用机制仍缺乏深入理解。特别是极微量极性非质子溶剂在后处理阶段是否能够诱导新的晶相演化,其对表面缺陷、电荷传输和能带结构的影响更是长期未被充分挖掘。

在这项工作中,陈炜-刘宗豪教授团队联合Nam-Gyu Park教授团队提出了一种溶剂化中间相驱动的表面相转变策略,即通过在溶解有钝化剂哌嗪碘盐(PDI)的异丙醇(IPA)溶液中引入极微量的极性非质子溶剂NMP,以最大程度降低钙钛矿/电子传输层(ETL)界面的非辐射复合损失。该研究证实在后处理过程中,NMP能够在钙钛矿表面诱导独特的结晶新路径,使材料从溶剂化中间相直接转变为光学活性α相钙钛矿,绕过了传统的“非光学活性δ相中间相→光学活性α相”的转化路径,从而显著提升了钙钛矿表面的结晶质量并减少复合损失。此外,NMP还能增强PDI与钙钛矿表面的相互作用,同时抑制2D钙钛矿的形成,进一步优化界面能带排列并抑制非辐射复合。得益于这一溶剂化中间相工程的可扩展性,该研究分别在单结钙钛矿太阳能电池、小型组件以及全钙钛矿叠层器件中实现了27.27%、23.00%和29.08%的高认证光电转换效率。在最大功率点跟踪(MPPT)测试中,单结器件在空气环境下65 ℃、1-sun光照条件下连续运行2,500小时后仍保持初始效率的96%。该研究概念性地展示了将溶剂化中间相作为一种全新设计策略用于界面工程的可行性,为未来钙钛矿光伏在高效率、耐久性及大规模制备中的广泛应用提供了新的设计平台。

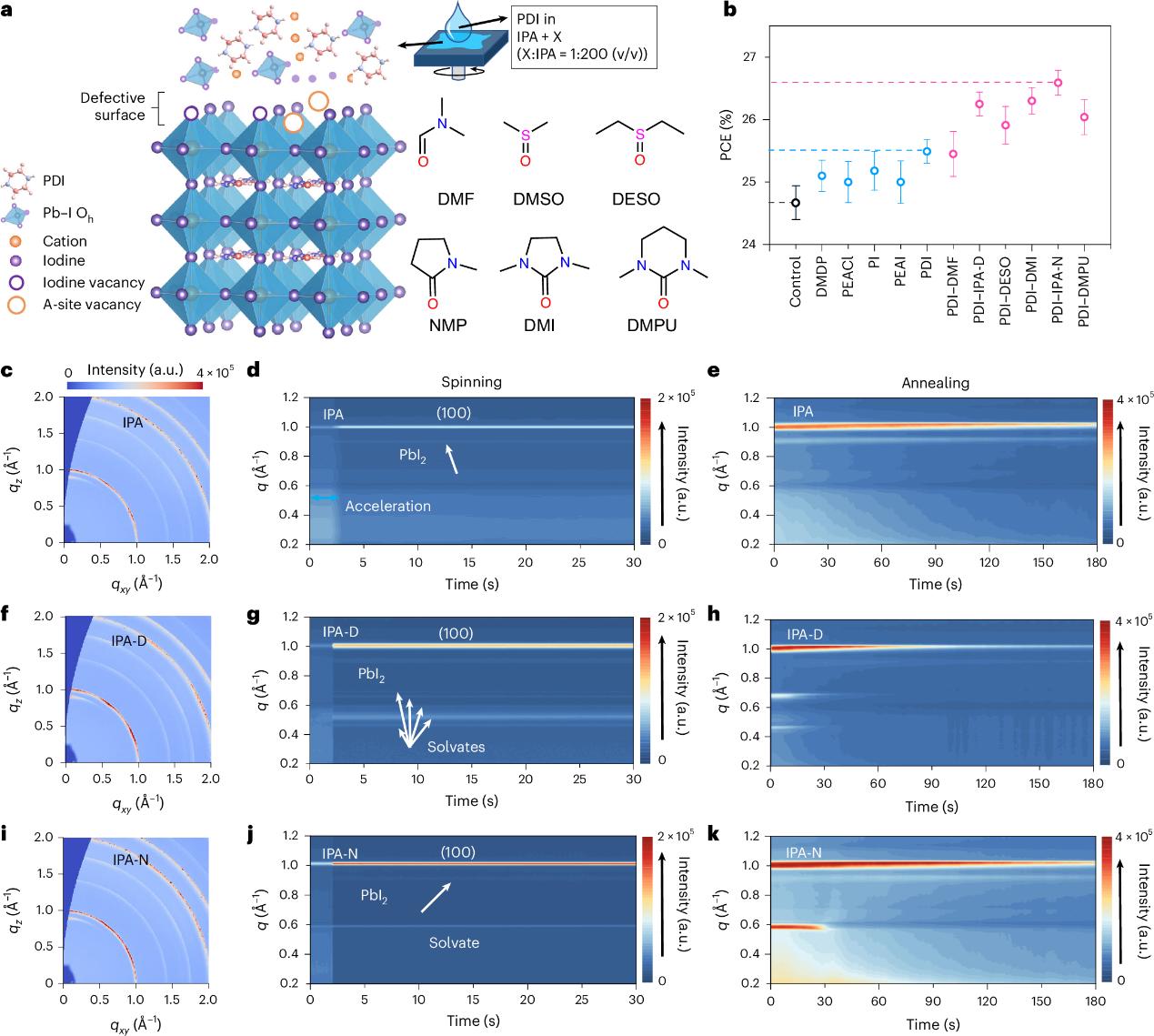

图1:溶剂化中间相策略驱动的钙钛矿表面重构。

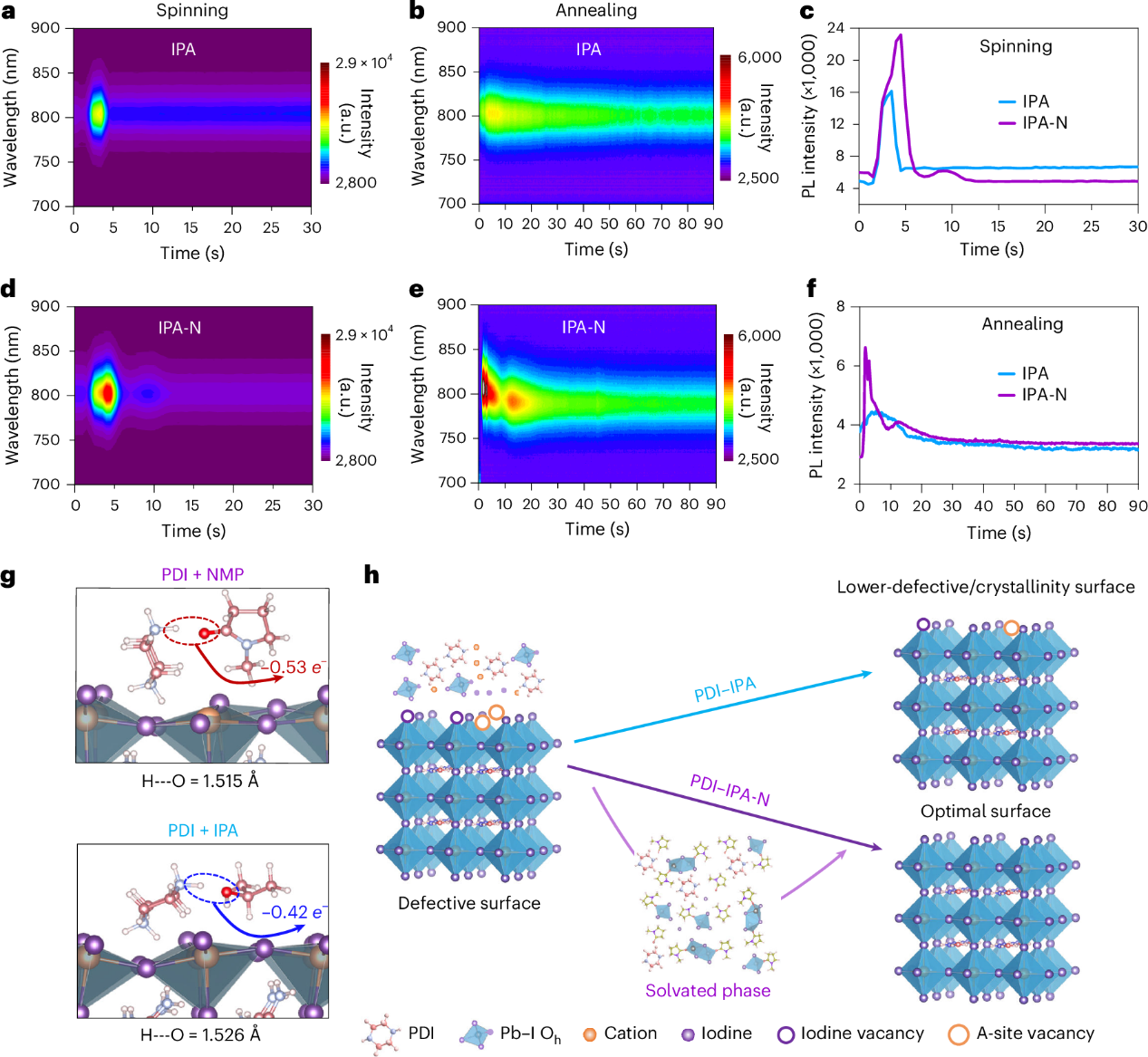

图2:溶剂化中间相策略调控的原位钝化行为。

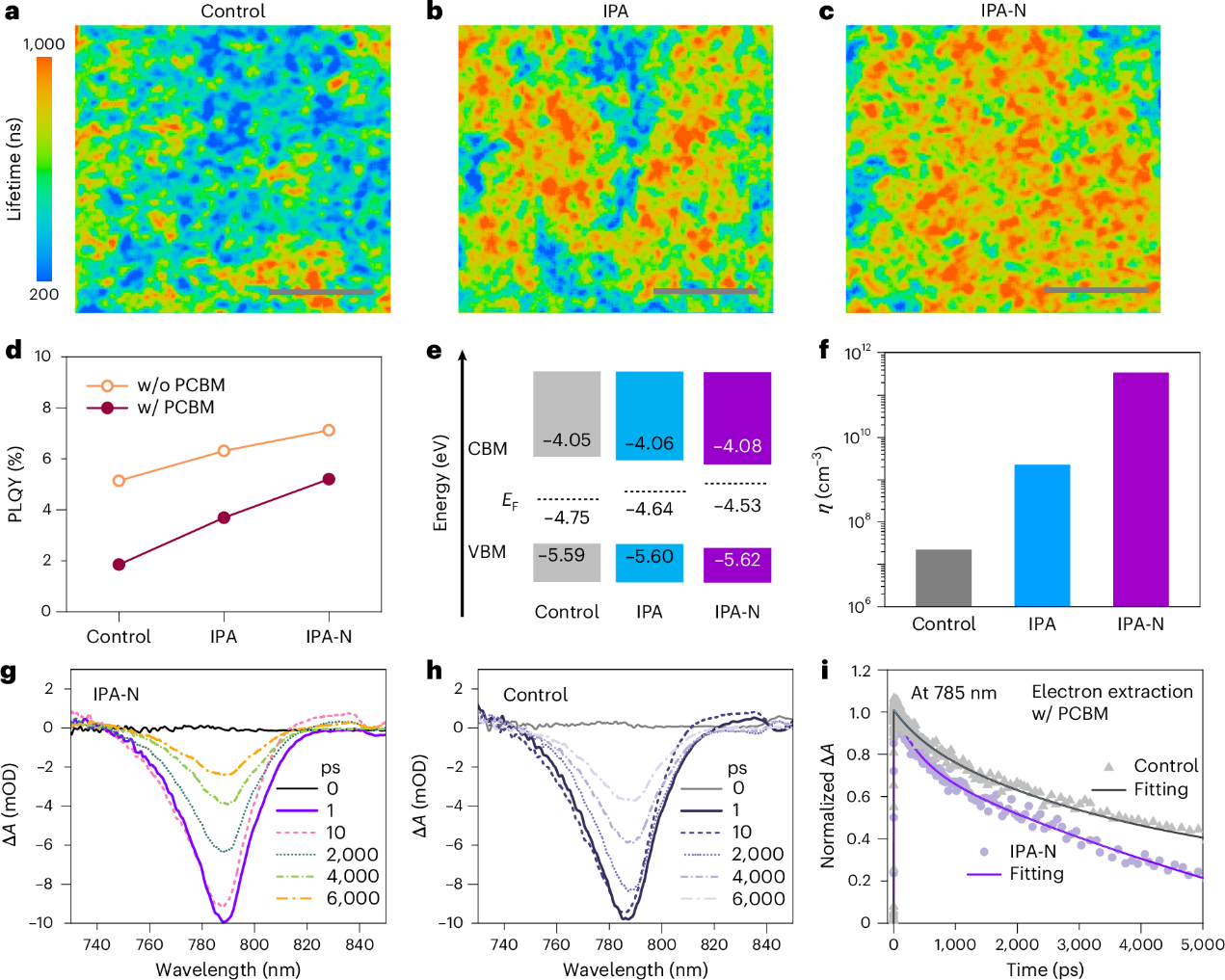

图3:表面与界面非辐射复合损失分析。

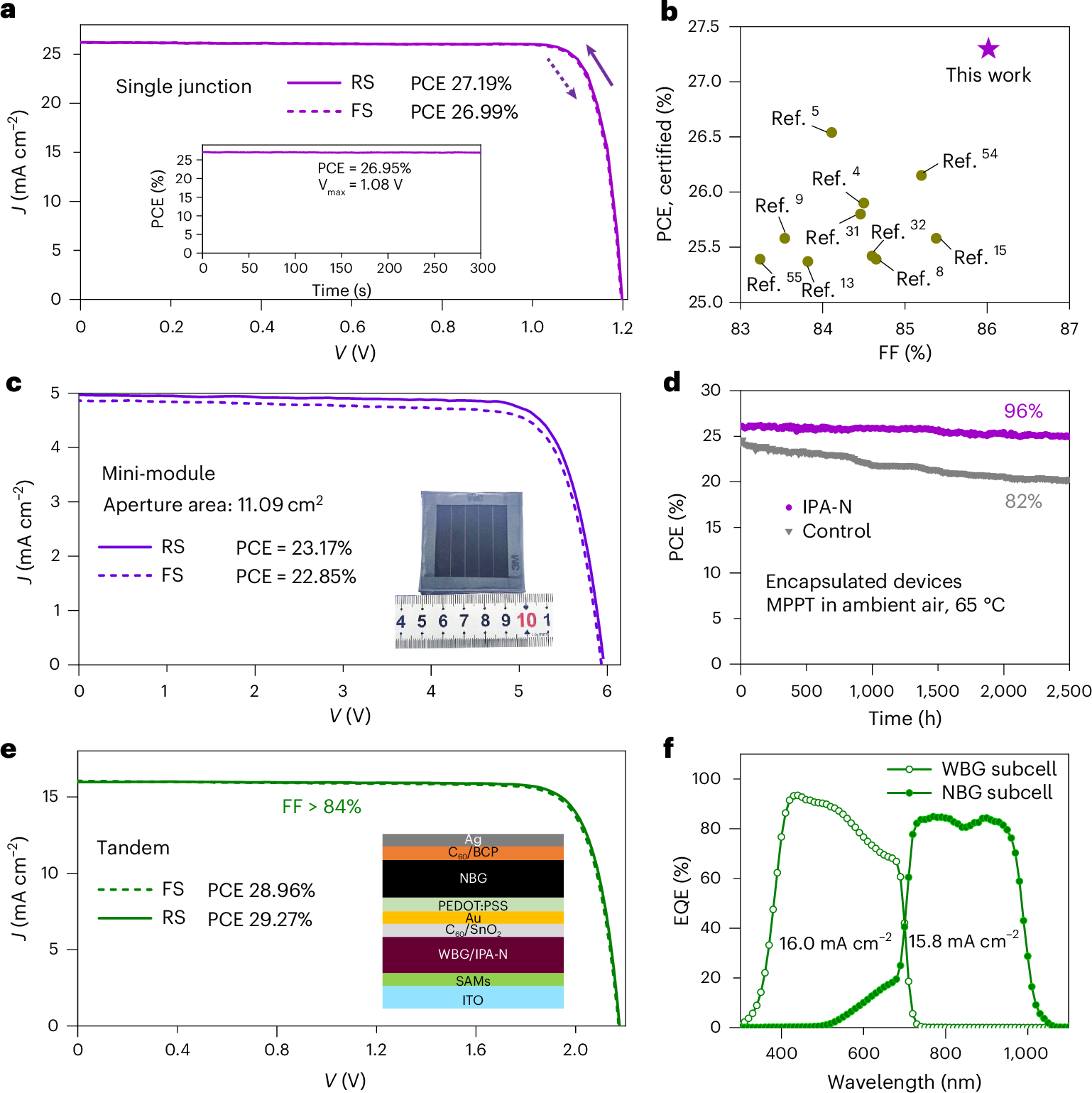

图4:器件光伏性能和稳定性。

(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41560-025-01912-8