|

|

|

|

|

【华中科技大学孙琪真教授团队】高分辨光纤超声“CT”助力锂电池健康变化全过程分析 |

|

|

华中科技大学光电学院孙琪真教授、李豪博士后团队联合材料学院李真教授,报道了一种基于高灵敏光纤超声成像系统的电池可视化检测方案,实现了磷酸铁锂电池以及无负极锂金属电池的健康状态检测,为未来电池生产、监测提供了新思路。

近年来,随着新能源汽车行业的蓬勃发展,锂电池的续航和能量密度得到了极大的提升,相应也提高了电池故障时伴随而来的危险性。因此,开展锂电池的安全失效与预警防范工作就显得尤为重要。锂电池在使用过程中,存在着安全失效隐患,对锂电池的封装、注液、充放电、损伤等全过程进行动态分析,有利于指导电池制备与使用,为下一代电池发展助力。

当下的电池健康状态检测方法,包括射线成像、热成像、超声检测以及内部应力检测等方案。其中,超声波作为一种穿透性好、响应速度快、空间分辨率高、实时性好的探测信号,对电池内部各种演变过程均能做出不同的响应,极其适用于对锂电池内部信息进行超声“CT”成像。在众多成像系统中,光纤超声方案以其小型化、高灵敏、高分辨、高穿透等特性,在电池检测领域拥有极大的应用前景。

面向锂电池安全检测需求,华中科技大学光电学院孙琪真教授、李豪博士后团队联合材料学院李真教授,报道了一种基于高灵敏光纤超声成像系统的电池可视化检测方案。其超声电池检测原理如图1(a)所示,当超声通过产气等故障区域时,其透射超声的声时和强度会发生变化,通过电池区域进行扫描,可以对故障区域进行定位检测。

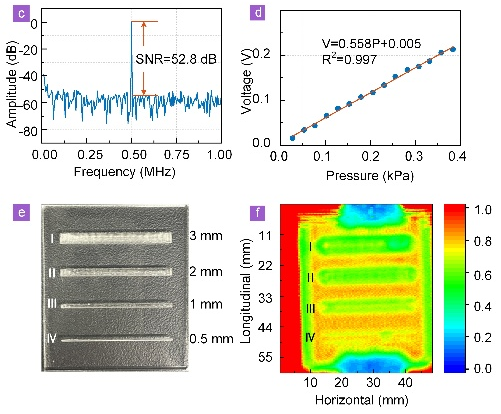

图1 (a)超声电池检测原理;(b)传感器结构图;(c)传感器对声压27.73 Pa的声信号激励下的频域响应;(d)传感器在500 kHz频率不同声压激励下的信号强度变化;分辨率标定板(e)实物图与(f)超声成像图

通过对锂电池结构和超声波传播特性进行研究,研究人员发现百kHz量级的超声波信号同时具有高分辨率,大穿透深度的特点,基于此,该方案设计了一种基于玻片振动型的高灵敏法布里珀罗干涉仪(FPI)的光纤超声传感器,如图1(b)所示。通过对膜片进行合适的尺寸设计,实现了在500 kHz频带的高灵敏超声响应。传感器对于27.73 Pa 声压的超声信号探测信噪比达到52.8 dB,噪声等效声压(NEP)达到了63.5 mPa,相比于传统电学传感器,其噪声水平降低了近百倍。同时,依赖于膜片振动效应,该传感器达到了0.558 V/kPa的高灵敏度,相比传统的端面式光纤传感器有极大提升。低NEP与高灵敏度有助于实现电池内部变化的高精度可视化检测。

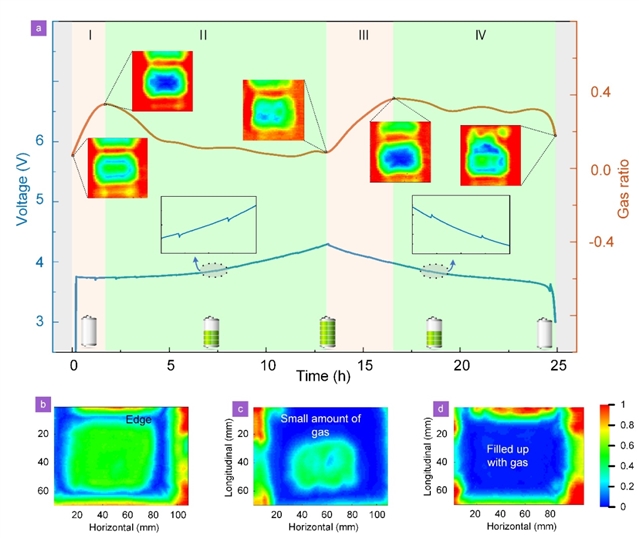

利用以上方法,对一块如图1(e)所示的标定板进行超声成像检测,结果如图1(f)所示,其中对0.5 mm宽度的空气隙进行了准确识别。进一步地,对处于化成阶段(首次充放电)的无负极锂电池固体电解质界面(SEI)的形成进行了可视化分析,充放电电压曲线和气体变化曲线如图2(a)所示,其中,气体分布变化在充电阶段具有先上升后快速下降过程,即SEI形成阶段。此外,对同类型的磷酸铁锂电池(LFP||Gr)在不同的健康状态实现了准确成像分辨,如图2(b)~图2(d),其健康状态从左至右逐渐劣化。

图2 (a) 无负极锂电池化成阶段内部气体变化曲线;LFP||Gr 电池在(b)健康状态下、(c) 循环2000次后、(d) 故障状态下的超声成像图

该工作通过将光纤超声“CT”成像与电池检测相结合,首次实现了基于光纤超声传感的电池内部产气和浸润状态可视化监测。文章中研究了一种高性能的光纤超声传感器,成功实现了磷酸铁锂电池以及无负极锂金属电池的健康状态检测,为未来电池生产、监测提供了新思路。

该工作以“Operando monitoring of state of health for lithium battery via fiber optic ultrasound imaging system”为题作为封面文章发表在Opto-Electronic Science 2025年第6期。

该工作得到了国家自然科学基金委青年科学基金A类(62425505),国家自然科学基金区域联合重点支持项目(U22A20206),中国博士后科学基金面上资助项目(2023M731188),以及中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2024BRA012)的支持。

研究团队简介

下一代纤上智感研究团队(IF-Lab)合照

华中科技大学下一代纤上智感研究团队(iF-Lab)依托下一代互联网接入系统国家工程研究中心,致力于微纳结构光纤传感技术及应用研究,研究领域包括微纳结构特种光纤与器件、分布式光纤传感技术、全光纤超声换能与成像技术、超快激光精密测量技术,及其在大工程和大健康监测中的应用研究(研究团队网站:http://mnofs.oei.hust.edu.cn/index.htm)。团队负责人孙琪真教授主持国家自然科学基金委青年科学基金(A类和B类)、科技部重点研发专项(首席科学家)、国家自然科学基金区域联合重点项目、科技部仪器专项任务,以及中石油、三江航天、华为和海康等校企合作项目。在Opto-Electronics Advances、Light: Science and Applications、PhotoniX、Optica、Photonics Research、Advanced Science等期刊上发表SCI论文120余篇,拥有47项授权发明专利,5项软件著作权;研究成果先后获中国通信学会技术发明一等奖、中国光学工程学会技术创新一等奖及日内瓦国际发明展金奖等科技奖励7项。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。